"眾創空間"模式借鑒——盛囂塵上的WeWork模式在中國的適應性有多強

WeWork是一家于2010年在美國成立的房地產公司,專注于聯合辦公租賃市場。公司最初成立時,面積還不到300平方米。但公司成立近一個月后就實現了首次盈利,此后從未虧損。2014年,WeWork實現了1.5億美元的營業收入,營業利潤率達到30%,市場估值超過50億美元,預計其2015年營業收入有望超過4億美元。

WeWork的高速發展,贏得國內地產大亨們的高度關注。而自2014年下半年開始,"眾創空間"概念盛囂塵上,地產商們一下子通過WeWork類公司,在"眾創空間"和"房地產"找到連接點--那里被認為蘊含著大片商機。于是,雖然科技部發文嚴厲警告眾創空間絕對不是房地產,地產公司及相關投資主體仍舊紛紛義無反顧地走進了"地產+眾創空間"的投資浪潮:2015年2月,SOHO中國的兩個SOHO3Q項目開業,分別位于北京的望京SOHO和上海的SOHO復興廣場;3月,毛大慶離開任職五年有余的萬科,自稱創業方向為WeWork;4月,洪泰基金與原SOHO中國副總裁王勝江先生合作打造中國業服務運營商品牌--洪泰創新空間;5月,上海實業發展股份有限公司(股票代碼:600748)發布通告擬通過其下屬全資子公司實銳投資與上海威加投資、上海揚維投資共同出資1億元,成立"上海帷迦科技有限公司",意圖打造地產類眾創空間。其他投資事件不一而足。

事實上,中國版WeWork早在幾年前就已有項目落地,比如蜂巢辦公空間、世鰲(CBD國際)商務中心、上海創智天地等等,但根據業內人士消息,這些聯合辦公空間中,所謂的"孵化器"或"天使基金"其實都不掙錢,真正掙錢的還是房地產;開發商引進天使基金的目的,還是為了吸引租客,并能爭取一部分產業支持政策。為此,部分業內人士并不看好這一領域的創業,認為"這種高大上的創業,成功率很低。"

那么,到底WeWork模式在中國的適應性有多強?

前瞻產業研究院發布的《2015-2020年中國眾創空間發展模式與投資戰略規劃研究報告》深度分析了美國版WeWork的商業模式及其在中國的適應性,可見看到,WeWork模式在中國是有較大借鑒意義的,但是需要進行一定程度的中國化改造。

一、WeWork的運營模式

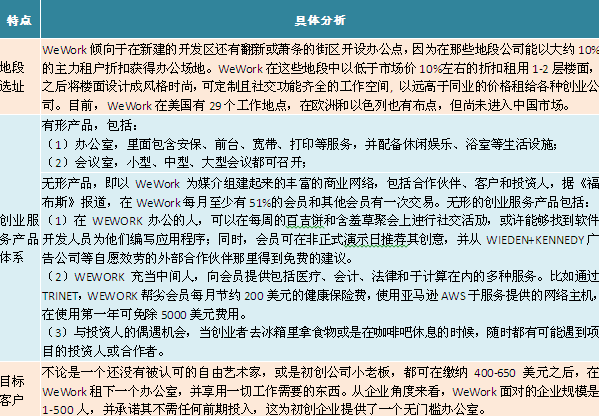

從運營模式上看,WeWork主要是通過在一些租金較為便宜的地區租用樓面,并進行二次設計,將樓面設計為風格時尚、可定制且社交功能較齊全的辦公空間,之后以遠高于同業的價格租給各種創業者(公司或個人),并在租金中獲利。在日常運營中,除了為各類創業者提供辦公空間(辦公室、會議室、娛樂設施、生活設施)之外,WeWork還為創業者提供各種跟創業關系密切的隱形服務,如定期舉辦社交活動,促進創業者之間、創業者與投資人之間的交流;充當中間人,為創業者之間合作、創業者和投資人、初創企業和成熟企業之間搭建業務或資本合作的橋梁;完善辦公空間的各類社交功能,為創業者和投資人創造各種各樣偶然的邂逅可能。其具體的運營特點如下表所示:

圖表:WeWork運營模式的特點

資料來源:前瞻產業研究院

二、WeWork的盈利模式

目前,WeWork的盈利模式主要來自兩個方面:

1、向創業者(個人或公司)收取租金

WeWork主要是在新建的開發區或者蕭條的街區開設辦公點,先折扣價租下整層寫字樓,分成單獨的辦公空間,再出租給愿意挨著辦公的初創企業,采取的是"整批零租"的形式,重點是保證好利差,從而在會員租金和配套服務上收費。WeWork的租金比較高,一張辦公桌的月租為350美元,一間64平方英尺辦公室的租金為每人650美元;但是因為其較為完善的創業環境以及完備的創業社交網絡,其會員數量一直保持著激增狀態。當WeWork在倫敦紹森德(South End)開設最新的辦公地點時,一開始就租出去80%。

WeWork的會員數量比較穩定,公司28%的收入來自較小會員。當較大的會員搬到自己的辦公場所或者更大更新的WeWork辦公點時,較小的會員就會升級。"我在這里接到了很多生意,即使租金翻倍,我仍然能夠賺到錢。"Brilliant Collaborations公司首席執行官喬納森·斯莫利(Jonathan Smalley)說。這家廣告代理商是WeWork沃登面包工廠辦公點的會員。

2、隱形回報獲利

WeWork除了會員租金和配套服務收費之外,WeWork還通過周邊地價溢價、對種子公司投資等隱性回報來獲利。

除此之外,WeWork管理者看到了以中間人身份向會員介紹各項服務的新收入來源。這些服務包括醫療、會計、法律和云計算。比如通過TriNet,WeWork幫助會員每月節約200美元的健康保險費;WeWork會員使用亞馬遜AWS云服務提供的網絡主機第一年可免除5000美元費用。雖然目前WeWork沒有收取服務中介費,但據公司透露消息,未來這種情況可能會改變。

三、WeWork商業模式的創新分析

WeWork是創新型辦公空間的代表,與現有寫字樓的經營模式相比,存在著如下創新:

1、地產開發到運營的輕資產創新

目前商業地產和樓宇經濟的發展模式主要是"拿地、開發、招租"的運營模式,在這種模式之下,資金投入非常大,而運作周期極為漫長,資金回籠時間非常長。而在WeWork模式中,略去了拿地和開發的環節,通過物業對所租之地進行改造升級。這種模式之下,公司可以在數月之內完成項目交付,讓資金得到快速回籠。

2、辦公樓宇產品形態的創新

一方面,租面積到租工位,非標準產品到標準產品的進步,瞬間打破了以樓層、面積、戶型、使用率等為代表的寫字樓的復雜性。另一方面,租賃標的可伸縮性以及租期的靈活性,又減少了企業對未來發展不確定性的顧慮,營銷成本也將隨著產品的改進而降低。

3、集約經營到共享經濟的創新

客戶獲得的不再僅僅是一塊面積或一張工位,還包括前臺、會議室、茶水吧和休閑區等公共資源。而大部分企業對于公共空間存在依賴性,尤其隨著通信網絡技術的興起,便攜筆記本、iPad的普及,人們越來越多地嘗試在多元化的空間內完成工作、交流、協作--但這部分空間的實際使用率并不高,甚至包括工位本身也是如此。而從另一個角度來看,使用比擁有更有價值。對運營方而言,服務新客戶的邊際成本趨向為零,有機會降低門檻獲取更大的市場容量--類似健身俱樂部的會員制。

4、空間硬件到服務的變革

辦公空間是企業最基本、最底層的需求。有了辦公室,注冊成立公司具備法人資格后,考慮的才是生產經營、財稅、人力資源等服務增值。運營方提供的第三方服務降低了客戶采購成本的同時,也降低了第三方服務商的銷售成本,而運營方自身則獲得客戶關系和黏性,最終實現三贏局面。

四、WeWork的成功很大程度上得益于美國的大環境

1、美國擁有完善的創業教育體系,年輕人創業熱情高,準備足

美國的創業革命,得益于始自1960年代的創業教育。美國是世界上實行創業教育最早也是最成功的國家。這些較為完善的創業教育體系使得美國年輕人的創業熱情比較高。在美國,很多年輕人都會選擇創業,而非一心進入大公司上班。這對類似于WeWork的創業空間提出了非常大的需求。

圖表:美國的創業教育體系介紹

資料來源:前瞻產業研究院

2、美國具有相對完善的創業融資體系

美國政府支持小企業融資主要采取以SBA為核心引導商業機構、民間資本對小企業貸款或投資的間接調控模式。目前,美國已經構建了以發達的資本市場為基礎,以民間資金為主力,以私人或獨立的創業投資公司為主要中介,以高利潤為保證的創業投資機制。在這種創業機制下,美國創業者只要有創意,比較容易獲得融資;這降低了創業者的創業風險。

圖表:美國的創業融資體系介紹

資料來源:前瞻產業研究院

3、美國政府對WeWork模式的主動支持

美國各州的市政府意識到這類辦公場所對當地經濟大有裨益,于是竭盡所能地向WeWork示好。在舊金山,市長李孟賢(Ed Lee)改變了警方的巡邏路線,并在破敗的田德隆區設立了一個警區前哨站,以保障WeWork會員的安全。芝加哥市長拉姆·伊曼紐爾(Rahm Emanuel)親自向紐曼闡述該市尚未公布的新自行車道修建計劃和有利于初創企業的其他項目,以便說服WeWork在芝加哥西環(West Loop)地區開設辦公點。波士頓新任市長馬丁·沃爾什(Martin J. Walsh)把新的WeWork辦公場所作為他上任后最初幾次公開演講的地點之一,沃爾什認為對芝加哥而言,創意經濟在某種程度上還是個新鮮事物。隨著越來越多的人領會WeWork的那種想法,更多的人將會對創業產生興趣。

4、美國租賃物業辦公審核周期極長

WeWork的成功一定程度上得益于美國式大環境的天然"軟肋"。與中國租賃環境不同,在美國租賃物業辦公,有著相當嚴格的審核周期,根據相關法律程序,審核周期通常可以達半年之久。

四、WeWork發展模式在中國的適應性有多強?

1、從創業環境看

整體上看,中國的創業文化氛圍目前還很難比得上美國。這很大程度上源于中國創業教育體系的整體缺失。國內眾多創業者仍舊屬于草根創業者,其所得到的關于創業方面的培訓少之又少。從小學到高中,中國應試教育色彩較為濃厚,最顯著的證據就是中國寥寥幾家上市的教育培訓公司,無不以應試培訓為其主營業務收入;中國大學前的教育,對各類創意型課程的關注實在是少之又少。而各個大學雖然有創業培訓課程,但整體比較少。雖然這幾年各類大學生創業大賽慢慢多了起來,但是創業文化氛圍的形成,顯然不是一朝一夕的事。不然中國也不會有那么多極為優秀的大學畢業生擠破腦袋也想進入大型國有企業、政府機關的現象;不然中國教育培訓市場上也不會做大那么多家公務員教育培訓機構。

其次,中國的創業融資體系目前也很難比得上歐美。僅從孵化器來看,在眾創空間這一概念提出之前,中國各類孵化器機構大都關注具備一定規模的企業,對真正的初創型企業關注度比較低。類似創新工場這類主要關注初創型企業的創新型孵化器也是二十一世紀初才有的產物。而從小企業投資公司的建設上看,中國合法的小額貸款公司直至2008年5月中國人民銀行、銀監會聯合發布《關于小額貸款公司試點的指導意見》后才被政府認可;中國的天使投資人隊伍也是近幾年來才真正興起。

但是,自2014年以來,隨著創客空間被政府反復提及,眾創空間的概念也被寫入政府工作計劃,有了政策的反復保證,從中央到地方開始慢慢出臺利好初創企業建立、融資、孵化等的政策;從政府到企業,也開始逐漸重視初創企業創業服務體系的構建--所謂的創客空間、創新型孵化器、眾創空間、聯合辦公等等概念,都是各類投資主體從不同角度構建初創企業創業服務體系的嘗試和努力。

因此,雖然從整體上看,中國的創業文化氛圍和融資體系目前比不上美國那么完善。但是目前來看,過大的人口基數所帶來的就業壓力問題,使得政府不得不花大力氣向全社會推廣眾創空間的概念,眾創空間建設在未來很長時間里將獲得很多政策紅利;而類似于創新工場、創業工坊之類的創新型孵化器,其孵化成果已得市場驗證,這也將吸引眾多投資者進入創新型孵化器,或者說是眾創空間的投資建設中來。

也許,WeWork發展模式,在中國難以得到其在美國那樣迅速的發展速度,但是在創業熱潮推動下,WeWork模式,仍舊是中國各大地產商和相關創業者應該關注的模式創新方向。

2、從市場需求上看,重點關注商業模式的本土化改造

WeWork創辦于2010年,當時美國的"一人公司"數量已超過2000萬家,經濟危機和高失業率讓此數字每年以14%的速度增長。在WeWork獲得3.55億美元融資的2014年,美國自由職業者和獨立工作者總量已達4200萬人,這些人是聯合辦公場所的典型客戶。

上面提到,國內的創業氛圍和創業激情并沒有國外那么高昂。雖然,在當前市場環境下,國家對大眾創業的重視會在未來一段時間里催生一些潛在的聯合辦公場所的需求量,但是近幾年時間里,這個需求規模應當不會很大;同時也需要考慮到中國大部分初創創業者支付能力并不強。如果短期內大量的類WeWork辦公空間涌現,市場很可能會出現泡沫。因此,對類WeWork模式的投資,仍舊要關注商業模式,可借鑒美國模式,但需符合中國國情,尤其要關注到國內消費者的特點。對于這一新興事物,無論是潘石屹的3Q還是毛大慶的中國版WeWork,誰有能力引導市場誰就能有機會占領市場。

WeWork在美國最初是靠獲取租金差價賺錢的,這種模式至少需要上班時間所有辦公位使用率達到80%,才能賺錢。鑒于中國消費者的具體特點,以這種盈利模式為主導,顯然不太行得通。為此,國內版的WeWork不能僅僅靠房租盈利,而應該做成創新型孵化器的模式,關鍵是要做好創業服務。除了提供創業硬件環境(工位、會議室、創業所需設備)之外,更重要的地是要做好軟性服務,包括投資接洽、創業培訓、創業交流等等。投資方可以通過自己的商業網絡將能夠提供這些軟性服務的市場主體組織起來,讓其形成一個良性的商業循環。軟性環境做得好,創業融資成功企業的比例也將會提高。此時,投資方便可以以股權的方式或者扶持基金的方式將對優秀創業企業進行適當的投資,租金可以用部分股份抵押。這對初創企業而言,大大降低了創業門檻。

當然,除此之外,中國版WeWork的盈利點還有很多想象空間,比如抓住下游客戶群,與大型公司進行商務合作,為初創企業定制相關產品;再如利用WeWork聚集大量創業者的特點,幫助初創企業在彼此間推廣產品,形成良性的商業網絡。

其他國外的眾創空間發展模式,可參見:

如在招股說明書、公司年度報告中引用本篇文章數據,請聯系前瞻產業研究院,聯系電話:400-068-7188。

前瞻經濟學人

專注于中國各行業市場分析、未來發展趨勢等。掃一掃立即關注。