未來十年最確定的投資機遇

圖源:攝圖網

作者|貝吉塔 來源|格隆匯APP(ID:hkguruclub)

現代社會很浮躁,很多人想著賺快錢。

但快錢是很難賺的,因為很多是灰產,沒有風險意識和對行業足夠的了解,很容易栽進去。

對大多數普通人而言,能跟上時代的步伐,在變革中,找到屬于自己的財富機遇,才是正途。

今年,是“一帶一路”倡議提出的十周年。

十年磨劍,自然是碩果累累。

國際朋友圈擴大至超過150國,與沿線國家貨物貿易額累計超過12萬億美元,直接投資超過1600億美元,還與32個國際組織簽署數百份合作文件。

國家層面的經濟成就,自然也是企業層面的巨大成績。

以基建工程、交通物流、機械設備、電子通信等行業的諸多中國企業龍頭,也收獲了巨大的發展機遇,尤其很多中字頭的國企,和科技、跨境貿易的行業實力民企,這些年一帶一路業務的貢獻占比,超過20%,甚至更高。

而在接下來10年,我們同樣會經歷很多以前只能想象的時局,危機和戰爭隨時可能爆發,不過國家早就在做預選方案了,包括參與共建“一帶一路”,就是其中重大方向之一。

可以預計,在未來,“一帶一路”會成為全球經濟的大動脈,大時代變局之下,很多確定性高且市場空間廣闊的投資機遇,也會不斷涌現。

01

駝鈴古道絲綢路

2013年,最高領導人提出共建“一帶一路”倡議,如此宏大戰略構想,當時就震動世界。

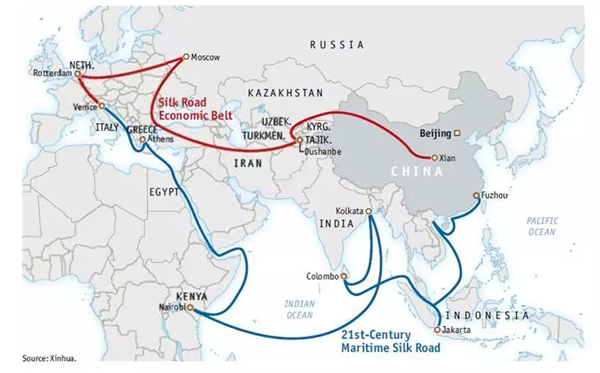

其中,“一帶”指的是“絲綢之路經濟帶”,在歐亞大陸上。

它有三條主干道。一是經中亞、俄羅斯,直達波羅的海;二是經中亞、西亞,連通波斯灣和地中海;三是經中南半島、印度次大陸,抵達印度洋。

“一路”指“21世紀海上絲綢之路”,以中國沿海港口為起點,延伸為兩條航道。

一是出南海,直接進入廣闊的太平洋;二是過馬六甲海峽,進入印度洋,沿紅海通過蘇伊士運河,進入地中海貫通歐洲。

這五條線路,其意義之重大,不亞于改革開放。

為什么這么說?

前四十年,中國經濟高速發展,市場越來越成熟。但事物都是相對的,問題也積累了一些。

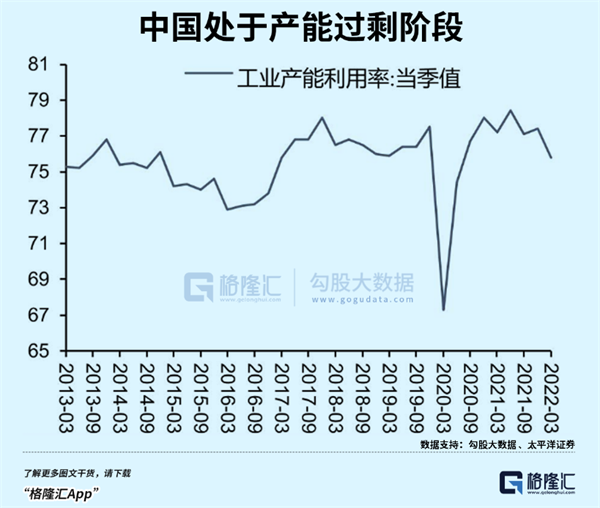

1. 產能輸出。

我們的很多方面工業產能很早就處于過剩狀態,需要一個足夠大的渠道,去消耗這些過剩產能。

而一帶一路沿線的多數國家,大多數仍處于工業相對落后的階段,他們需要引進新的技術和產品,更需要大量物美價廉的商品。

雙方合作,正好鏈接供需雙方的需求,形成雙贏。

最近兩年,很多分析都說,如今國內很多企業在成為國內龍頭后,面臨天花板導致市值增長空間不足,所以一直無法與海外的巨頭企業相抗衡,原因就在于在國內很多增量的紅利在減少,導致大家被逼內卷。

但“一帶一路”為中國企業的“走出去”提供了極其有利的條件。

并且,這并不缺乏成功范例,比如很多出口企業,包括新能源車、光伏、機電、電子等行業,很多在出口業務方面表現出了巨大潛力,在金融市場上也成長為了行業巨頭。

以前這些企業主要是在歐美發達地區,但近幾年,越來越多轉移到了東南亞經濟帶、和其他“一帶一路”非歐地區。

而中國企業“走出去”,僅僅是一個開始。

2. 人才輸出。

中國不僅是人口超級大國,同時也是人才超級大國。(至少在基礎人才層面)

就像馬斯克說的,中國人是世界上最聰明、最勤奮的。

但中國雖然是個極為龐大的市場,對14億人而言,卻有些小了。如今,每年有數千萬人需要工作,僅僅以國內的需求解決,無疑是很困難的。

去年我們總聽到,全國“靈活就業”人數超過2億,千萬應屆生找工作難等新聞。

有些人或許是自愿“靈活”的,更多人其實是被“卷”去“靈活”的,但他們真的就不是人才嗎?

在我看來,除了少數不學無術者,只要完成了9年義務教育的中國人,放大到世界范圍,都算是個有用的人。

至少,在國內越來越不值錢的大學生,放到海外做基層工程師和管理者,絕對是綽綽有余的,而不是走投無路去送外賣。

而隨著一帶一路持續帶動產能輸出,勢必也會帶動中國對沿線國家的人才輸出,從而解決人才就業這一敏感的社會問題。

3. 人民幣輸出。

現代世界,是一個沒有硝煙的戰場,貨幣戰爭從未停歇過。

多年來,這個星球絕大部分區域都以美元馬首是瞻,國與國之間的貿易,受到極大制約。

而隨著近些年一帶一路的推進,在沿線多數國家,人民幣已經是一種硬通貨。截至目前,中國已經與超過20個沿線國家簽訂本幣互換協議,甚至其中大半都建立了人民幣清算體系。

這不僅能大幅降低各國的外匯儲備壓力,也能在一定程度上有效降低各國通脹壓力。

如果一帶一路戰略順利發展,最終促成覆蓋亞歐大陸、連接四大洋的經濟帶,完全能形成一個足夠龐大的新世界型經濟體。

經濟帶內部,可以根據國情自由制定經濟政策,擺脫美元前置,擁有貨幣自主權。

這是所有人都愿意看到的事。

總而言之,一帶一路不僅是幫助第三世界國家發展,更有利于我國實現第二次經濟騰飛,中國是核心受益者。

既然如此,通過二級市場投資一帶一路的題材,是不是很有預期收益性和安全感呢?

02

胡馬猶聞漢唐風

最簡單的經濟學原理告訴我們,收縮意味著衰退,擴張意味著成長,對一個國家來說同樣如此,只有經濟不斷擴張才能讓發展打開空間。

尤其對更多發展階段和體量低于中國的經濟體而言,這種需求更加迫切。

我們分區域,由近及遠來看。

1. 東盟10國。

除了新加坡和文萊,馬來西亞、印尼、緬甸、泰國、老撾、柬埔寨、越南、菲律賓等國,均為人口密集的發展中國家。

得益于礦產、農業以及人口資源,疊加疫后經濟復蘇,當地經濟規模正以強勁勢頭增長,基建需求快速攀升。

據《2022 年一帶一路國家基礎設施發展指數報告》,在疫情好轉、需求強勁、基建政策力度強化等多個因素共同推動下,東南亞地區的發展熱度指數上升至129分。

近日,中越雙方剛剛發表聯合聲明,將開展老街-河內-海防鐵路規劃審批。預計在未來幾年,將有更多基建合作協議,區域基建需求持續提升。

更重要的是,東南亞地區是油氣消費的重點區域,但在油氣價格方面一直缺少話語權,沒有形成統一的價格標準。未來有可能在中國的主導下,由東南亞區域多個國家聯合形成油氣價格的定價中心。

此外,東南亞消費市場活躍,和世紀初的中國極為相似。除了基建公司,做物流、電商、游戲的企業,基本上只要復制過去的玩法,就能在當地得到不錯的收益。

這些年,成功的例子已經有很多了。

2. 中亞5國。

哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦、土庫曼斯坦、塔吉克斯坦和吉爾吉斯斯坦,均屬于工業基礎薄弱、經濟結構單一,但自然資源非常豐富的國家。

這里不像東南亞,人口比較少,也不太富裕,提供不了不太大的消費市場,與我國的合作,主要是礦山的合作開發,以及能源出口。

比如中廣核礦業就憑借哈薩克斯坦境內的兩座鈾礦山,成為國內最大的供應商。

同時,中亞的地理位置非常關鍵,相當于是歐亞大陸的心臟,所以不僅中歐鐵路必須經由哈薩克斯坦,乃至以后絕大部分通往歐洲的路上交通,大概率都必須以中亞幾國作為中轉站。

3. 南亞8國。

除了馬爾代夫,印度、巴基斯坦、孟加拉、阿富汗、斯里蘭卡、尼泊爾和不丹,典型的特征,是人口十分稠密,且人口結構年輕。

這就意味著廣闊的市場和無限的創造了,就像近半個世紀的中國。

目前,中巴經濟走廊的驅動效應持續顯現,地區示范作用不斷突出。

但由于根深蒂固的地緣競爭思維,南亞“霸主”印度國內,對待一帶一路警惕的聲音,始終高亢,成為一帶一路在南亞推進的最大障礙。

這里既是最難啃的骨頭,也可能是未來最大的一塊蛋糕。

4. 西亞18國。

這片區域,除了以色列和土耳其,基本屬于阿拉伯世界,有些國家還處在內戰中。

他們的信仰的是唯一真主,資源也非常簡單——化石能源,這也是中國現階段需要的。

但眾所周知,當地沙漠多,搞建設困難,而且駱駝上的民族也沒有這種基因,所以他們需要基建狂魔的我們。

以去年底宣布石油人民幣結算的沙特為例,中阿基礎設施合作起步早,涉及石油化工、一般建筑、電力、通訊、水處理等多個領域。

其中石油化工領域合作最為緊密,雙方已形成覆蓋油氣勘探開發、開采、煉化、儲運等 全產業鏈合作,建成大批旗艦項目。

但發展清潔能源畢竟是大勢所趨,合作內容也需適時改變。

所以近年來,阿拉伯國家政府相繼提出基礎設施建設遠景規劃,包括埃及“新行政首都”、沙特 “2030 愿景”、科威特“新科威特 2035 愿景”等,包含能源、交通等多個基建領域。

比如沙特的2030愿景,就是利用本國充足的光照,大力發展光伏發電。預計今年,就要實現裝機20GW,2030年再翻一番。

對國內已經趨近飽和的光伏市場而言,這是向海外擴張的重要一步。

5. 中東歐。

據估算,2022年,德國在能源上的損失高達2000-3000億歐元。且隨著北溪管道損壞,這種放血是長期性的。只需4-5年,整個歐洲將被吸走約7-9萬億美元財富。

眼下,歐洲對抗一系列問題的最好辦法,就是大量印錢。

但問題是,歐盟區的通脹已經很高了,最近又在接連加息控制通脹。

又要抗通脹、又要加息、又要印錢,在死循環中,除了找制造業大國幫助自己減少生產成本,似乎也沒有更好的辦法了。

與中國合作擴張產能,眼下是合則兩利的事情。

畢竟,工業革命至今,人們早已明白了一個道理:人口與資源的合理分配才能達成細微的分工,從而催生充足的有效供給,進而達成貿易繁榮的基礎。

而貿易的繁榮,才是一切財富的根源。

總而言之,如果把“一帶一路”經濟帶當做一個正在崛起的經濟體,那么它的成長軌跡一定是“要致富,先修路”。也就是先建好大基建設施,暢通物流網路,之后再依據各參與方的稟賦優勢和供需展開經貿合作。

所以在投資上,大基建走出去(鐵路公路,城市基建、通訊網絡)、跨境電商服務、跨境物流等行業一定是長期增量越來越大的,尤其在“碳中和”時代下,很多落后國家失去了從高污高耗的基礎技術起步逐漸發展出高水平技術的時代,一些領域更加傾向現成的基礎技術(尤其基建、化工、材料等領域)。

恰好在這些方面,中國的優勢最明顯,別看國內在內卷嚴重,但這些企業走出去的話,業務增量空間還是極大的,這個口子隨著“一帶一路”的大時代加速到來,已經可以值得期待了。

03

尾聲

目之所至,力之所及,即是世界。

“中國”這個概念,從文明曙光的那一刻起,就是極具包容性的無限放大模式。

歷史也無數次證明了這一點。

無論是農耕文明與游牧文明綿延數千年的對抗,還是近兩個世紀陸地文明與海洋文明的斗爭,情節曲折,歷程漫漫,但結果必然是野蠻被文明馴服。

所以從河洛中原的原始部落,到華夏九州的列國林立,再到神州四海的大一統王朝。

中國人的“天下”觀,每隔一段時期,都會更新一次。

一帶一路概念,或許就是我們應該擁有的新“天下”觀。

而做投資,很多時候都是要從一個很長期的視角去看的。格局越來越打開的“一帶一路”經濟帶,短期可能收益不明顯,長期投資它,收益肯定不會差。

這就是我們常說的,投資國運。(完)

編者按:本文轉載自微信公眾號:格隆匯APP(ID:hkguruclub),作者:貝吉塔

前瞻經濟學人

專注于中國各行業市場分析、未來發展趨勢等。掃一掃立即關注。