2021年人工光合作用技術發展現狀分析 能量轉換為技術研發重點【組圖】

本文核心觀點:人工光合作用技術為碳中和前沿技術研發熱點之一,研發重點為提升能量轉換效率

人工光合作用為碳中和前沿技術研發熱點之一,能量轉換為技術重點

碳中和目標背景下,我國加快低碳技術的發展和應用推廣。其中,上海市2021年度“科技創新行動計劃”科技支撐碳達峰碳中和專項第一批項目申報指南中,人工光合作用為前沿技術專題之一。

人工光合作用(artificial photosynthesis,AP)是模仿生物自然光合作用的一類化學過程,將陽光、水及二氧化碳轉化為碳水化合物與氧氣。其中,將水轉化為氫氣和氧氣的光催化水分解技術是人工光合作用的主要研究方向。目前已有電動汽車使用人工光合作用供氧的燃料電池。

人工光合作用能量轉換效率不斷提升,目前已突破20%

植物通過光合作用把太陽能轉換成電勢能,進而驅動一系列生化反應,把二氧化碳和水轉化成含碳的能量載體和氧氣,這是碳基生物利用能源和碳物質的核心基礎過程。但自然光合作用中太陽能到化學能的轉換效率太低,雖然理論值最高可達8%,但實際上一般小于1%,而人工光合作用目前研究成果中預計太陽能到化學能的最高轉換效率約為25%,大大高于自然光合作用能量轉換效率。

2014年日本東芝公司在人工光合作用的工序里,通過特殊半導體和表面經過加工的金屬催化劑,用太陽光和甲醇等原料成功產生出一氧化碳,成功使其轉化率提高至1.5%。上海科技大學物質科學與技術學院教授林柏霖課題組通過新型電極的構造和系統工程優化,首次開發出了太陽能到化學能的能量轉換效率超過20%的二氧化碳還原人工光合作用系統,相關成果已于2020年8月在線發表于《材料化學雜志A》。

技術研發熱度較高,納米科技、水分解催化劑等為重要研發領域

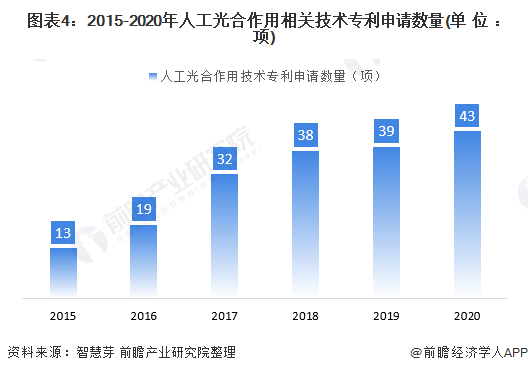

目前,人工光合作用技術研發熱度較高,2015-2020年,人工光合作用相關技術專利申請數量呈逐年上升趨勢,2020年共有43項。專利技術主要申請人包括柳州紫荊八度陽光新能源有限責任公司、福州大學、上海交通大學、中國科學院大連化學物理研究所等。

注:專利查詢時間為2021年8月31日。由于專利公開具有一定的時滯性,故以上數據僅供參考。

目前,我國科技企業在人工光合作用技術中的探索仍處于初步階段,技術領域主要包含納米科技(利用納米大小的光感應材料將光能轉換為電能)、太陽能制氫、水分解催化劑等,致力于研究出人工光合作用相關技術。部分初創企業及科技企業人工光合作用相關技術專利及成果如下:

以上數據參考前瞻產業研究院《中國碳中和產業投資機會與投融資策略建議分析報告》,同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

更多深度行業分析盡在【前瞻經濟學人APP】,還可以與500+經濟學家/資深行業研究員交流互動。

前瞻產業研究院 - 深度報告 REPORTS

本報告前瞻性、適時性地對碳中和行業的發展背景、產業布局、市場規模、競爭格局等行業現狀進行分析,并結合多年來碳中和行業發展軌跡及實踐經驗,對碳中和行業未來的發展...

如在招股說明書、公司年度報告中引用本篇文章數據,請聯系前瞻產業研究院,聯系電話:400-068-7188。

前瞻經濟學人

專注于中國各行業市場分析、未來發展趨勢等。掃一掃立即關注。