2018年杏產品加工行業市場規模與發展趨勢分析 有待進一步發展【組圖】

行業有待進一步發展

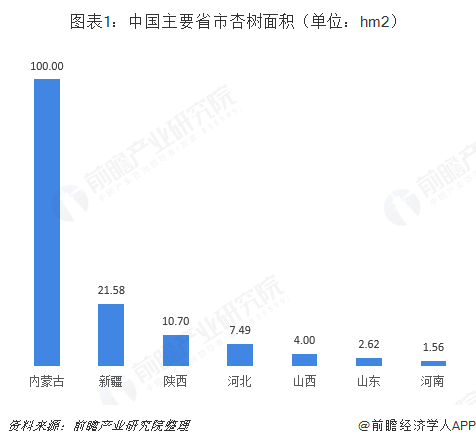

杏是薔薇科落葉喬木植物,原產于我國,已有3500年的栽培歷史。當前,我國杏樹主要分布在東北、華北和西北地區,在湖北、湖南也有分布。其中,內蒙古自治區的杏樹面積最大,約100萬hm2,主產區在赤峰、通遼、錫林郭勒和鄂爾多斯。

雖然杏種植規模較大,但與其他水果類似,杏以鮮食為主,加工比例不高,而且杏加工產品種類比較單一。近年來,隨著保健食品的發展,杏果實中各種活性物質(主要是杏仁油)的提取研究越來越深入,提取率逐漸提高,杏產品加工行業才迎來較快發展。

數據顯示,2012-2017年,我國杏產品加工市場規模整體呈增長趨勢,但2013年以來行業增速呈下降趨勢。2016年,行業市場規模同比增長4.56%,為49.27億元,達到2012年以來最大值。2017年,行業市場規模下降至47.99億元,同比減少2.60%。

杏產品加工行業市場規模的壯大,也吸引了不少企業加入。不過,杏加工企業以中小企業為主,規模以上企業屈指可數。根據國家統計局的統計,全國規模以上的杏產品加工企業數量在30家左右,2017年的企業數量為32家。

具體企業而言,目前實現規模化杏產品加工的行業內主要企業包括河北承德露露股份有限公司、河北龍王帽食品有限公司、內蒙古高原杏仁露有限公司、河北美珠生物技術有限公司、中糧屯河糖業股份有限公司等。

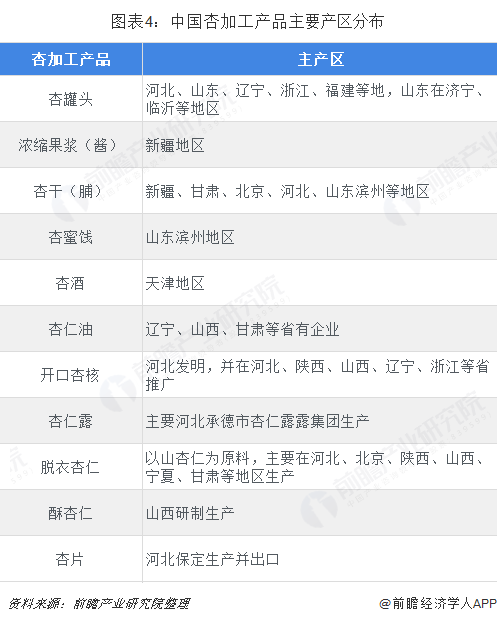

總的來說,我國杏產品加工行業雖然取得一定進步,但當前面臨問題較多,仍有待進一步發展。例如,我國杏加工企業區域分布主要集中在杏的主要產區新疆、山西、甘肅、遼寧等地。杏產品加工企業中,杏干/杏脯、杏仁露等產品的生產企業較多,精深加工企業數量較少。

再如,我國杏產品加工科技含量低,附加值低,主要原因是企業與高校、科研院所聯系松散,缺乏堅實的科技支撐體系,致使我國杏深加工技術研究能力不強,即使有成果也很難投入生產,導致我國杏產品技術含量不高、品種單一,無法滿足不同消費層次和消費群體的需求。

行業市場潛力仍較大

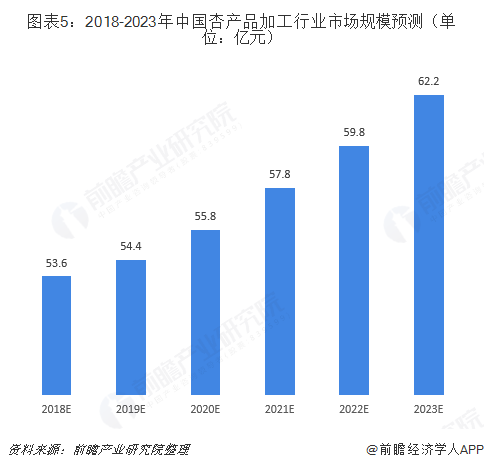

市場趨勢方面,十三五”期間,我國將改善農產品初加工、深加工、休閑農業和鄉村旅游設施條件,建設規模化、標準化原料生產基地及農產品加工技術集成基地,打造1500個“一村一品”示范村鎮。在此背景下,杏產品加工行業有望受益,預計到2023年,我國杏產品加工行業的市場規模將達到62.2億元。

競爭趨勢方面,對于杏產品加工企業,原料水果源頭控制至關重要,目前行業內企業大多數采用“農戶+企業”、“農民專業合作社+企業”以及“農場+企業”等模式;在銷售端,企業通常直接面向水果經銷商或者水果批發商。但是,部分企業在行業內經過較長時間的技術和經驗積累,并依托一定的資源優勢逐步進入上游種植業和下游消費者終端,其產品的質量和利潤率相對較高。隨著行業規模化發展,杏產品加工企業全產業鏈將逐漸形成趨勢。

生產趨勢方面,安全化生產趨勢采用綠色生產,實現農業的可持續發展已成為各國農業政策的優先選擇。目前有機農業生產制度、IPM制度(病蟲害綜合防治制度)、IFP水果生產制度(果實綜合管理技術)等以生產綠色果品為目標的生產制度在發達國家廣泛開展。發展中國家也予以高度關注,迫于貿易壓力在安全生產方面制定和執行了一系列標準和操作技術規程。未來國內隨著國際化的進一步加深,我國杏產品加工行業安全化生產的趨勢也將越來越明顯。

以上數據來源于前瞻產業研究院發布的《中國農業產業化與農產品加工市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

更多深度行業分析盡在【前瞻經濟學人APP】,還可以與500+經濟學家/資深行業研究員交流互動。

前瞻產業研究院 - 深度報告 REPORTS

報告主要分析了中國農業產業化與農產品加工產業的發展背景與環境;國際農業產業化與農產品加工產業的發展經驗;中國農業產業化與農產品加工產業發展現狀;中國農業產業化...

如在招股說明書、公司年度報告中引用本篇文章數據,請聯系前瞻產業研究院,聯系電話:400-068-7188。

前瞻經濟學人

專注于中國各行業市場分析、未來發展趨勢等。掃一掃立即關注。