西安都市圈空間發(fā)展解讀

一、習(xí)近平總書記高度重視西安都市圈發(fā)展

習(xí)近平總書記的重要講話為培育建設(shè)西安都市圈指明了前進方向、提供了根本遵循。

2020年4月,習(xí)近平總書記來陜考察時指出:“要抓好西安國家中心城市建設(shè),加快西安—咸陽一體化進程,提升對陜西、對西北發(fā)展的帶動能力。”

2021年9月來陜考察時再次強調(diào):“要解放思想、改革創(chuàng)新、再接再厲,更好服務(wù)和融入新發(fā)展格局,譜寫陜西高質(zhì)量發(fā)展新篇章。”

二、國家戰(zhàn)略指引西安都市圈建設(shè)

西安都市圈建設(shè)上升為國家戰(zhàn)略,對陜西,對西安都意義重大。

(一)《西安都市圈發(fā)展規(guī)劃》

2022年2月22日,國家發(fā)展改革委批復(fù)同意《西安都市圈發(fā)展規(guī)劃》。復(fù)函指出,《規(guī)劃》實施要完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念,發(fā)揮西安輻射帶動周邊城鎮(zhèn)聯(lián)動發(fā)展作用,加快西安—咸陽一體化發(fā)展,積極推動基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通、產(chǎn)業(yè)分工協(xié)同協(xié)作、公共服務(wù)共建共享、生態(tài)環(huán)境共保共治、建立健全同城化協(xié)調(diào)發(fā)展機制和成本共擔(dān)利益共享機制,提升都市圈對關(guān)中平原城市群的支撐能力,更好助推新時代推進西部大開發(fā)形成新格局,更好服務(wù)黃河流域生態(tài)保護和高質(zhì)量發(fā)展,更好融入共建“一帶一路”。

(二)《關(guān)中平原城市群建設(shè)“十四五”實施方案》

2022年6月,國家發(fā)展改革委印發(fā)《關(guān)中平原城市群建設(shè)“十四五”實施方案》。提出,落實構(gòu)建“一圈一軸三帶”總體格局的要求,依托西安加快培育現(xiàn)代化都市圈,增強軸帶上節(jié)點城市承載能力,提升城市群空間發(fā)展凝聚力。聚焦提升綜合交通運輸網(wǎng)絡(luò)效率,高質(zhì)量建成運輸大通道,促進多種交通方式銜接融合,提高城市群快速通達水平。聚焦推動創(chuàng)新優(yōu)勢加速轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢,加強科技創(chuàng)新成果應(yīng)用,全力打造優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集群,強化產(chǎn)業(yè)分工協(xié)作,著力提高產(chǎn)業(yè)核心競爭力。聚焦黃河流域水資源集約節(jié)約利用和秦嶺保護,強化省際統(tǒng)籌協(xié)作,共同推進生態(tài)文明建設(shè),加快建立可持續(xù)發(fā)展的資源環(huán)境支撐體系,夯實城市群高質(zhì)量發(fā)展的綠色本底。聚焦提升對共建“一帶一路”的支撐服務(wù)能力,建設(shè)高標準對外開放平臺,拓展開放合作新空間,加快構(gòu)建統(tǒng)一大市場。聚焦?jié)M足人民群眾美好生活需要,逐步縮小基本公共服務(wù)差距,推動優(yōu)質(zhì)公共服務(wù)資源共享,切實增進民生福祉。

三、西安都市圈規(guī)劃覆蓋范圍廣,未來發(fā)展?jié)摿Υ?/strong>

西安都市圈范圍包括西安市全域(含西咸新區(qū)),咸陽市秦都區(qū)、渭城區(qū)、興平市、三原縣、涇陽縣、禮泉縣、乾縣、武功縣,銅川市耀州區(qū),渭南市臨渭區(qū)、華州區(qū)、富平縣,以及楊凌農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū),面積2.06萬平方公里,2020年底常住人口1802萬人,地區(qū)生產(chǎn)總值約為1.3萬億元。

到2025年,西安輻射帶動能力進一步提升;西安—咸陽一體化發(fā)展取得實質(zhì)性進展,圈內(nèi)城鎮(zhèn)發(fā)展水平和承載能力明顯提升,城市間同城化協(xié)調(diào)發(fā)展機制更加健全,大中小城市和小城鎮(zhèn)發(fā)展更加協(xié)調(diào)。

到2035年,現(xiàn)代化的西安都市圈基本建成,圈內(nèi)同城化、全域一體化基本實現(xiàn),發(fā)展品質(zhì)、經(jīng)濟實力、創(chuàng)新能力、文化競爭力邁上更高水平,全面建成具有全國影響力和歷史文化魅力的現(xiàn)代化都市圈。

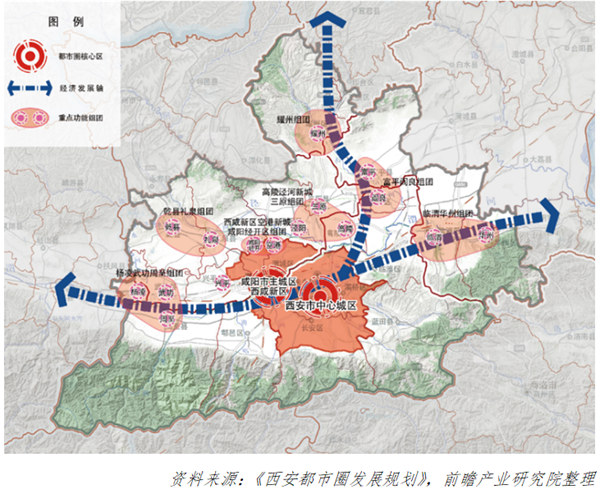

(一)“一核、兩軸、多組團”總體空間格局

西安都市圈按照“一核、兩軸、多組團”總體空間格局,強化都市圈核心區(qū)引領(lǐng),推動形成東西、南北兩條發(fā)展軸,推動重點功能組團建設(shè)。

“一核”:西安市中心城區(qū)、咸陽主城區(qū)以及西咸新區(qū)灃東新城、灃西新城構(gòu)成的都市圈核心區(qū)。“一核”國土面積1923平方公里,占都市圈規(guī)劃面積的9.3%。核心區(qū)是都市圈的人口、經(jīng)濟和創(chuàng)新平臺、科教資源密集區(qū),是引領(lǐng)都市圈高質(zhì)量發(fā)展的動力源。

“兩軸”是指東西方向依托隴海、南北方向依托包茂等交通大動脈形成的都市圈兩條經(jīng)濟發(fā)展軸。“兩軸”既聚集了都市圈主要的產(chǎn)業(yè)集群,也貫穿了橫縱兩條城鎮(zhèn)帶,構(gòu)成了都市圈人口經(jīng)濟分布的主要形態(tài)。

“多組團”是都市圈特色功能單元和產(chǎn)業(yè)發(fā)展承載區(qū)。“多組團”是著眼都市圈整體性功能布局,積極推動重點毗鄰板塊一體化協(xié)同發(fā)展,打造一批產(chǎn)城融合、功能完備、職住平衡、生態(tài)宜居、交通便捷的都市圈特色功能組團,形成都市圈經(jīng)濟、生活、生態(tài)、安全等不同功能單元,多點支撐都市圈發(fā)展。主要包括富平閻良組團、高陵涇河新城三原組團、空港新城咸陽經(jīng)開區(qū)組團、臨渭華州組團、耀州組團、楊凌武功周至組團、乾縣禮泉組團。

(二)西安—咸陽一體化發(fā)展是主線

西安—咸陽一體化發(fā)展是西安都市圈建設(shè)的重點,直接影響到都市圈建設(shè)的整體質(zhì)量。西安-咸陽一體的突破口在三大區(qū)域:核心區(qū)域:西安高新區(qū)、西咸新區(qū)灃東新城和灃西新城、咸陽高新區(qū)。兩個重要功能區(qū):西咸新區(qū)空港新城咸陽經(jīng)開區(qū)組團、高陵涇河新城三原組團。

近年來,陜西省委、省政府以完善西咸新區(qū)管理體制機制為切入點,推動西安—咸陽一體化邁出了堅實步伐,也為西安都市圈建設(shè)奠定了工作基礎(chǔ)。

2021年11月25日,劉國中(陜西省委原書記)在西咸新區(qū)調(diào)研時提出,要加快西安—咸陽一體化發(fā)展,認真研究制定扶持政策,集中精力打通阻礙一體化的堵點難點,在城鄉(xiāng)規(guī)劃、創(chuàng)新驅(qū)動、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施、生態(tài)治理、公共服務(wù)等領(lǐng)域加快一體化。

目前,西咸新區(qū)體制機制改革各項工作已基本到位,標志著西安—咸陽一體化發(fā)展進入了新的階段,向縱深推進。一是在保持行政區(qū)劃不變的情況下,厘清了西安、咸陽兩市對于西咸新區(qū)的管理邊界。

(三)西安—咸陽1小時通勤圈加速形成

西安、咸陽構(gòu)建1小時通勤圈,加速西咸一體化發(fā)展步伐。都市圈是城市群內(nèi)部以超大特大城市或輻射帶動功能強的大城市為中心、以1小時通勤圈為基本范圍的城鎮(zhèn)化空間形態(tài),已經(jīng)成為承載發(fā)展要素、推動區(qū)域經(jīng)濟增長的重要空間載體。

2020年,西安完成《關(guān)中城市群核心區(qū)軌道交通線網(wǎng)規(guī)劃》修編方案,共計25條大中運量市區(qū)線、市域線,總里程1178.9公里,及建設(shè)16條小運量局域線,實現(xiàn)西安主城區(qū)及周邊主要城鎮(zhèn)的全覆蓋。

2020年12月28日,西安和咸陽簽訂《西安—咸陽經(jīng)濟一體化協(xié)議書》,拉開了兩地實施經(jīng)濟一體化發(fā)展的序幕。咸陽與西安兩座城市之間聯(lián)系越來越緊密。西安地鐵1號線二期通車,將咸陽、西咸新區(qū)、西安等三地真正連在一起,2020年上半年1號線三期的開工建設(shè),直接將路線深入到了咸陽主城區(qū),聯(lián)系更精進一層。除此之外,下半年即將開通的地鐵5號線,通過在建的咸陽5號橋也將咸陽與西安聯(lián)系在一起,規(guī)劃中的地鐵11號線,更是徹底地穿過咸陽主城區(qū),與西安共通。毫無疑問,跨區(qū)域的軌道交通必然促進區(qū)域一體化。

四、西安建設(shè)國家中心城市

《關(guān)中平原城市群發(fā)展規(guī)劃》提出,建設(shè)西安國家中心城市,打造“一圈,一軸、三帶”,涵蓋省內(nèi)縱深發(fā)展和跨省合作發(fā)展兩大思路。“一圈”指大西安都市圈,加快功能布局優(yōu)化與疏解,增強主城區(qū)科技研發(fā)、金融服務(wù)、文化旅游、國際交往等核心功能。“一軸”指沿隴海鐵路和連霍高速的主軸線,形成現(xiàn)代化的產(chǎn)業(yè)帶和城鎮(zhèn)集聚帶。“三帶”即包茂發(fā)展帶、京昆發(fā)展帶、福銀發(fā)展帶。

(一)西安將強化都市圈核心區(qū)引領(lǐng)作用

1、推動西安中心城區(qū)瘦身健體

合理優(yōu)化坡市功能布局,推動城市發(fā)展由外延式擴張向內(nèi)涵式提升轉(zhuǎn)變。有序疏解中心城區(qū)一般性制造業(yè)、區(qū)域性專業(yè)市場和物流基地等功能與設(shè)施,以及過度集中的省市級醫(yī)療、教育、體育等公共服務(wù)資源,加強金融商務(wù)、數(shù)字經(jīng)濟、研發(fā)設(shè)計等生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)的植入。

2、全面提升西安國家中心城市輻射帶動能力

大力發(fā)展以先進制造業(yè)為支撐的實體經(jīng)濟,推動先進制造業(yè)與現(xiàn)代服務(wù)業(yè)深度融合;著力增強西咸新區(qū)創(chuàng)新效能;加強北院門“夜長安”地標性聚集區(qū)建設(shè);打造綜合交通樞紐。

3、加快西安-咸陽一體化發(fā)展進程

加強戰(zhàn)略統(tǒng)籌,發(fā)展西咸新區(qū)引領(lǐng)和紐帶作用,完善西安-咸陽一體化發(fā)展體制機制。

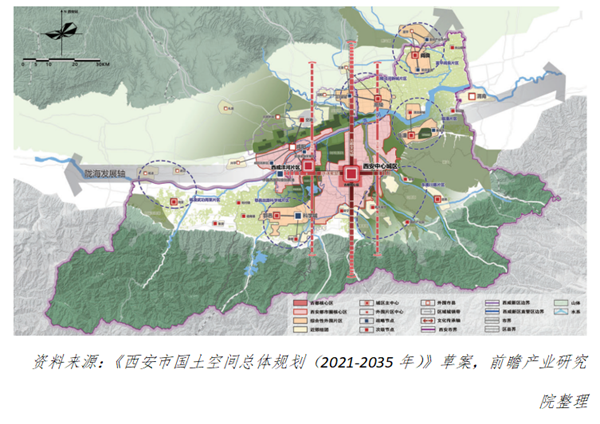

(二)西安國土空間開發(fā)格局

《西安市國土空間總體規(guī)劃(2021-2035年)》草案公示,揭示西安未來國土空間開發(fā)格局。

1、軸線傳承

突出南北向古都文化軸、科技創(chuàng)新軸、國際開放軸,東西向絲路發(fā)展軸傳承歷史空間秩序、統(tǒng)領(lǐng)城市發(fā)展方向的重要作用。

2、核心引領(lǐng)

構(gòu)建以西安主城片區(qū)為主體、洪慶—港務(wù)區(qū)、西咸灃河片區(qū)共同組成的都市圈核心區(qū),提升綜合服務(wù)功能,引領(lǐng)空間結(jié)構(gòu)調(diào)整。

3、六片協(xié)同

推動富平—閻良、楊凌—武功—周至、高陵—涇河新城、鄠邑絲路科學(xué)城、臨潼和東南川塬六大片區(qū)協(xié)同發(fā)展,培育多個都市圈功能支點,形成緊湊、多極、網(wǎng)絡(luò)化城鎮(zhèn)空間。

(三)西安市“南控、北跨、西融、東拓、中優(yōu)”戰(zhàn)略

1、南控

向南嚴控生態(tài)紅線,協(xié)同建好秦嶺國家公園。

2、北跨

全面吹響城市“北跨”發(fā)展“集結(jié)號”,堅持規(guī)劃引領(lǐng)、交通先行、產(chǎn)業(yè)支撐、項目帶動,制定實施《西安市“北跨”發(fā)展行動方案》,啟動北辰大道北延伸、西銅路市政化改造等項目建設(shè),推動各類資源要素、工作力量和項目布局向“北跨”聚集,促進產(chǎn)城融合、板塊聯(lián)動,構(gòu)建渭河南北呼應(yīng)的擁河發(fā)展格局。

3、西融

向西加快“七個一體化”建設(shè),支持西咸新區(qū)創(chuàng)新城市發(fā)展方式。

4、東拓

大力推進城東片區(qū)規(guī)劃設(shè)計和道路提升改造,聚力抓好高鐵東城片區(qū)規(guī)劃建設(shè),打開做靚城市“東大門”。

5、中優(yōu)

中心城區(qū)以文物保護為先,實施立體化、社會化、市場化改造優(yōu)化,實現(xiàn)差別化發(fā)展,留住城市煙火氣。

總體來看,“南控”,受秦嶺影響,強調(diào)生態(tài)管控,產(chǎn)業(yè)增量空間有限。“北跨”,全市未來重點工作任務(wù),生產(chǎn)制造先行,研發(fā)協(xié)同。“西融”,國家戰(zhàn)略方向,涉及兩地工作銜接,未來可期。“東拓”,聚焦高鐵新城建設(shè),落腳點有待驗證。“中優(yōu)”,市場化改造升級,資源要求高,研發(fā)辦公為主。

如在招股說明書、公司年度報告中引用本篇文章數(shù)據(jù),請聯(lián)系前瞻產(chǎn)業(yè)研究院,聯(lián)系電話:400-068-7188。

前瞻經(jīng)濟學(xué)人

專注于中國各行業(yè)市場分析、未來發(fā)展趨勢等。掃一掃立即關(guān)注。