雷軍和余承東,不學馬斯克了

作者|趙晉杰 來源|字母榜(ID:wujicaijing)

順勢而為的策略,可能要被雷軍運用到小米汽車上了。

據36氪PowerOn爆料,小米汽車已確定開發增程式電動車,且在官網上,小米已經發布了對增程系統設計開發工程師等相關崗位的招聘需求。

研發增程式車型,正成為當下電動汽車領域的新趨勢。根據乘聯會數據,自2021年以來,包括增程式產品在內的混動車型,增速開始反超純電車型,并保持至今。2023年1月-8月,混動車型銷量同比增長89.6%,遠高于同期純電車型的19.7%。

幾乎以一己之力帶火增程式車型的理想,更是在今年實現月銷量破3萬的新紀錄,并有望在四季度挑戰月銷量4萬的新目標。

增程式產品,一舉成為一眾電動汽車新品牌的回春良藥:4月份,零跑上市增程版C11后,5月銷量就從上個月的8726輛,增長至超1.2萬輛,重新邁入萬輛俱樂部,其中增程版占比超過一半;長安深藍增程版上市后,月銷量也從5月份的七千輛上下,攀升至6月份的超八千輛,其中增程版占比更是達到八成。

余承東主導下的問界新M7,成為增程式提振銷量的最新代表。

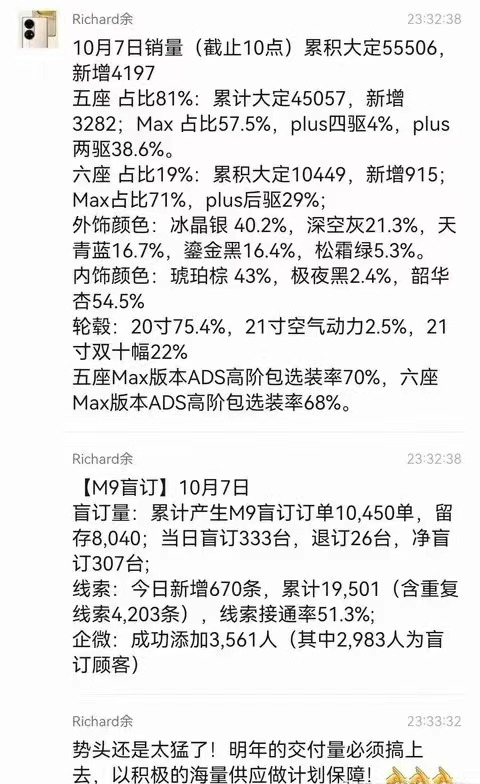

根據余承東10月8日對外分享的數據,自從9月12日上市以來,問界新M7累計大定數量已達55506輛。相比今年以來問界月均三五千輛的暴跌銷量,余承東不由感慨道,新M7正在讓問界“起死回生”。

順應當前汽車行業趨勢進軍增程式的雷軍,或許也想借一借增程式車型給銷量帶來的迅猛增勢。

雷軍曾以消費電子行業類比,認為“當電動車行業進入成熟期時,世界前五大品牌將占據80%以上的市場份額,換句話說,小米汽車成功的唯一途徑是成為前五名之一,并且每年出貨量超過1000萬輛。”

想要推動小米汽車快速建立規模,純電+增程“兩條腿”提速趕路,無疑是一條值得冒險一試的道路。

但在創辦小米手機上感悟到的順勢而為的企業經營策略,是否還能在增程式上再次被驗證,眼下可能要先打上一個問號。

等到2025年小米增程式汽車問世之際,現在看還是行業大勢所趨的增程路線,屆時還能繼續保持領先勢頭嗎?

一

在雷軍順勢推出增程式車型之前,余承東已經在問界品牌上先一步試驗了順勢而為策略的威力。

在2021年打造智選車模式推出問界品牌后,華為聯手賽力斯率先推出的便是兩款增程式車型——問界M5/M7,并在2022年實現大賣,一舉成為“最快月銷過萬”“最快達成10萬輛交付”目標的品牌。

乘聯會數據顯示,2022年,問界M5增程版銷量近4.9萬輛,問界M7銷量2.1萬輛,增程式車型合計占全年7.5萬輛總銷量的超九成,問界M5 純電版銷量不足1萬。

借助增程式產品的大賣,問界旗下M7一舉擊敗理想ONE,問鼎造車新勢力高端增程式SUV,并有了李想“問界M7的發布和操盤,直接把理想ONE打殘了”“自己一度愁到睡不著覺”的爭議言論的出爐。

但進入2023年,問界M5上新的純電版本,未能擔起銷量重擔,問界月銷量暴跌,徘徊在月均5000輛上下,最低時一度跌到月銷3000輛,遲遲難以重回月銷過萬門檻。

能打敗增程式的,只有下一個增程式車型。9月增程式新車型問界新M7亮相后,余承東終于敢于放言,品牌迎來“起死回生”時刻。

根據余承東披露數據,問界新M7大定訂單已超過5萬輛,對比問界今年前9個月累計只有4萬左右的交付成績,新M7憑一己之力,已經超過了問界整個品牌大半年的努力。

問界新M7成為爆品的背后,除了增程式產品本身的受歡迎程度外,華為憑借Mate 60系列所帶來的自研5G芯片回歸熱度,也某種程度上帶動問界進店量、訂單數暴漲。

此外,余承東還提前備好了性價比的底牌。問界新M7 24.98萬元的起售價,比老款車型下調了4萬元,還附送3.3萬元的購車權益。兩相疊加之下,其比市面上暢銷的五座SUV——理想L7和特斯拉Model Y,起售價分別低了7萬元、1.4萬元。

二

幫助車企拉低生產制造成本,從而推出更具優勢的售價,成為一眾電動汽車品牌紛紛加碼增程式車型的重要因素之一。

隨著特斯拉在1月份開啟史上最大規模的降價,價格戰成為2023年車圈核心關鍵詞,“鯰魚”特斯拉由此引發了整個中國汽車市場的一場連鎖反應,越來越多車企或主動或被迫跟進降價。

就連原本宣稱“我們肯定不參與這樣的戰略(價格戰),我們毛利已經挺低了,參加不了”的李斌,面對持續萎靡的月銷量,也不得不在兩個多月后的6月份,宣布全系車型起售價降低3萬元。通過將起售價首次下探到30萬元以下,蔚來汽車6月份月銷量終于重回萬輛俱樂部。

進入8月份,車企新一輪價格戰再次開啟。上汽、長城、奇瑞、吉利等十多家車企,陸續出臺降價措施。

問界新M7也不能免俗。在10月7日3.3萬元的首批用戶購車權益到期之后,10月8日,問界又發起了新一輪優惠政策。華為商城顯示,問界新M7新一輪優惠政策仍具有高達2.7萬元的變相降價空間。

為了沖擊年度交付目標,部分車企開始利用國慶假期,再次推出降價優惠政策:小鵬祭出改款G9,售價從30萬元以上降到26萬元以上;東風嵐圖新改款上架變相降價6萬元的新活動;對氛圍燈和內飾進行微調、加速縮短1秒的小改款特斯拉Model Y,選擇加量不加價,售價依然維持26.39萬元不變。

通過價格戰,特斯拉把全球新能源汽車拉進了比拼規模的新階段,背后考驗的則是各家的生產制造能力。

馬斯克在財報會上多次提到,生產制造已經成為眼下其他新能源汽車公司最難復制的壁壘,且特斯拉仍擁有當前行業最先進的制造技術。先進制造工藝反過來成為馬斯克繼續執行特斯拉降價計劃的基石。

暫時缺乏如同馬斯克一般通過提升生產制造工藝而降低汽車制造成本的國內車企,轉而選擇增程式,作為壓縮生產制造成本來應對價格戰的策略之一。

這也是李想一開始放棄純電版本,只做增程式車型的原因之一。理想ONE最初曾規劃有增程和純電兩個版本,但在綜合評估之后,面對純電車型充電難以及電池成本高昂的兩大難題,李想果斷押注增程路線。

隨著三電系統取代發動機成為新的車輛驅動引擎,電池成為一輛電動汽車上成本占比最大的模塊,有報告指出,電池BOM成本最高達到40%。采用更小電池容量的增程式車型,相比純電車型,僅在電池模塊上,就有著無可比擬的成本優勢。這也明顯體現在同一車型的不同版本售價上,問界M5純電版起售價25.98萬元,增程式起售價便宜一萬元,降至24.98萬元。

更低售價的增程式車型,無疑更能擊穿用戶的心理防線,從而推動消費者用腳投票。

除此之外,“可油可電”的增程式車型,也能最大程度上減緩車主駕駛過程中的續航焦慮。目前,市面上純電車型續航平均維持在500公里左右,最高續航里程尚未沖破900公里的桎梏,而增程式車型續航動輒超千公里,最高已經達到1400公里以上。

按余承東的話說,增程式混動汽車即便用油發電,也要比傳統純燃油車更省油,“大概能省一半的油。”

三

在解決掉用戶的價格和續航焦慮之后,順勢入局增程式的雷軍,面前還有更多焦慮待解。

雷軍在小米手機上的成功,除了趁上移動互聯網時代開啟的先機之外,更重要的是,彼時中國智能手機市場還沒有讓大眾印象深刻的品牌。但在造車上,雷軍已經錯失先機。當下新能源汽車時代,“蔚小理”等造車品牌,早已搶在雷軍前頭,提前打響了品牌名氣。

2010年,雷軍終于決定投身智能手機創業后,小米聯合創始人黎萬強和林斌都不理解,反問雷軍“你什么都有了,創業圖什么?”

雷軍曾反思自己在小米之前的創業經歷,覺得很多產品都離成功只有一步之遙,卻總是失之交臂,并認為“這是時代使然,公司基因使然,回天乏力。”

尤其是2007年10月,金山在香港上市后,看著市值只有一家主流互聯網上市公司的零頭,雷軍曾告訴《財經》,他曾以為金山可以承載他的夢想。現在,他想做一家百億乃至千億美元的公司,“否則你做一家又一家10億美金的公司價值有多大?一次又一次復制自己是沒有價值的。”

領悟到做企業應該順勢而為的雷軍,在小米手機身上,僅用了三年時間就做到中國銷量第一、世界銷量第三的地步,并助推小米估值達到460億美元,成為當時全球估值最高的未上市科技公司。

但反觀在造車上決定布局增程式車型的新計劃,眼下看是順勢而為的增程路線,在瞬息萬變的新能源領域,2025上市時還會不會繼續受到市場的追捧,充滿了一系列不確定因素。

智能手機時代,喬布斯通過iPhone,為一眾國產手機廠商提前鋪好了前進方向。進入新能源汽車時代,究竟是一心一意走純電路線,還是純電、增程兩條腿走路,目前行業仍未達成統一共識,對雷軍而言,電動汽車未來趨勢,要比曾經做手機時難把握得多。

馬斯克、何小鵬都表達過“混動汽車只是電動汽車發展中一個過渡階段”的觀點,并由此放棄研發增程式產品。

在2020年做出放棄增程路線的“痛苦選擇”時,何小鵬分析的原因是,小鵬想要在混動領域做出成績至少需要三年時間,需要等到2023年左右,盡管屆時混動價值依舊很強,但“再向后看就不一定了,2024、2025年會逐步消退。同時還會因擁有不同技術路線而帶來不同的挑戰。”

李斌對增程更是從未提上過日程。“從來沒有動搖過,我們沒有去做過折返跑的事……不是混動賣得好,我趕緊搞混動;屏幕多感覺賣得好,我立刻加一大堆屏。蔚來不是這么做事的公司。”在9月份的蔚來科技創新日上,李斌談到蔚來的發展方向時說。

做增程式未必就錯,但對雷軍而言,在可能遭遇折返跑的代價面前,踏進增程路線后的每一步,都不得不做好迎接更大風險的心理準備。

參考資料:

《小米汽車將研發增程式電動車,產品已有規劃》36氪

《余承東比李想更想贏》遠川科技評論

《新勢力的回春藥,蔚來、小鵬偏不要》汽車商業評論

《解密小米》財經

《小米創業思考》中信出版社

編者按:本文轉載自微信公眾號:字母榜(ID:wujicaijing),作者:趙晉杰

前瞻經濟學人

專注于中國各行業市場分析、未來發展趨勢等。掃一掃立即關注。