由五常大米出發,談區域特色農業產業化建設

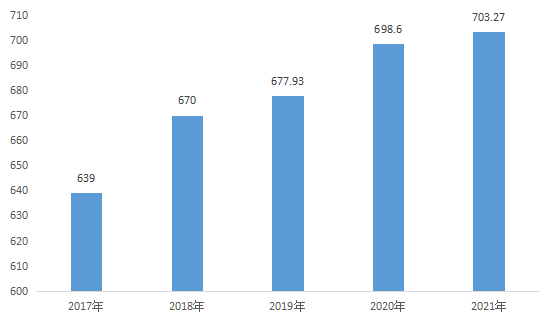

2021年5月9日,中國品牌建設促進會發布中國品牌價值評價信息,五常大米以703.27億元的品牌價值位居中國區域品牌(地理標志)榜第4位,在全國農產品排行榜中位列第一,連續5年位列地標產品大米類全國第一。

圖1 2017-2021年五常大米品牌價值變化情況(單位:億元)

資料來源:中國品牌建設促進會 網絡公開資料,前瞻產業研究院

表1 2021年中國前十區域品牌(地理標志)

| 排名 | 品牌名稱 |

| 1 | 安溪鐵觀音 |

| 2 | 洋河大曲 |

| 3 | 武夷巖茶 |

| 4 | 五常大米 |

| 5 | 普洱茶 |

| 6 | 贛南臍橙 |

| 7 | 安化黑茶 |

| 8 | 煙臺蘋果 |

| 9 | 賀蘭山東麓葡萄酒 |

| 10 | 蒙陰蜜桃 |

資料來源:中國品牌建設促進會 前瞻產業研究院

五常市,位于黑龍江省最南部,幅員面積7512平方公里,屬于世界三大黑土地帶之一的東北平原;擁有9個土類,其中水稻土主要分布在拉林河、虻牛河等河流兩岸,地勢平坦,排灌便利,總面積約64.5萬畝,大部分是草甸土型水稻土,滲透性好,土質肥沃,所產水稻籽粒飽滿,米質優良。在國民經濟發展上,2020年實現地區生產總值283.3億元,比上年同期增長0.8%。其中,一產增加值111.3億元,增長2%;二產增加值33億元,下降0.4%;三產增加值139億元,增長0.1%。整體以一產和三產為主,二產以農產品加工、食品加工等產業為主。

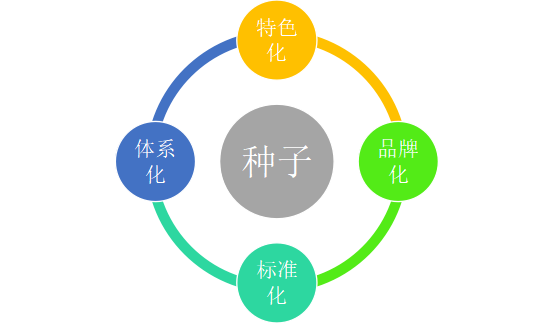

回顧五常大米產業化的發展歷程,我們可以總結出以下四點作為區域發展特色農業產業的經驗借鑒:以種子為核心,形成品類特色化,通過品牌化、標準化和體系化發展,提升產品附加值,以附加值帶來收益,進而推動育種技術提升,形成良性循環。

特色化

特色化,即以種子為核心,建立區域農業產業發展的特色基礎。農業種植業產品差異化的基礎就是種子,以大米為例,不同品種的大米在產量、口感、物質含量、生育期都不同,農戶種植時往往選擇產量高、抗病好的品種,以便獲取較大受益,這在一定程度上阻礙了產品差異化的建立,是一種短期利益與長期利益間的權衡。以目前熟知的雜交水稻品種汕優63為例,其具有抗稻瘟病,中抗白葉枯病和稻飛虱的特點,畝產可達587.3千克(1984年參加南方雜交中稻區域試驗而得平均數據),適種區域以安徽、重慶、福建等南方地區為主。

五常大米,其大米種子以五優稻4號(俗稱稻花香2號)為主,其在產量、生育期等方面同農業部2016年在北方稻區推介的農業主導品種相比,不占優勢。如龍粳25、龍粳31、綏粳14等,畝產試驗數據在610kg左右,生育期在130-140天,而五優稻4號,畝產541.9kg,生育期143天,在產量方面畝產相差100kg左右,生育期方面,最多相差可達10天。

五優稻4號的出現是一種自然變異,而其發現也是一種偶然,是由民間育種專家田永太偶然在田間發現,本質是在五優稻1號(松98-3)的基礎之上與黑香稻偶然雜交而得。盡管其產量一般,但由于其米粒青白透明,米飯柔軟有光澤,米質好,散發清香氣味,受到當地種植戶的重視,進而實現大范圍的推廣種植。

后期,針對種子的品質升級,政府在出臺配套支持政策的同時,聯合中科院、中國農業大學等國內知名農業科研機構,圍繞“提純復壯”和新品種研發展開深入研究試驗。

品牌化

以種子為基礎建立起來的農產品特色化是推動區域特色農業產業化發展的第一步,而圍繞特色農產品打造專屬品牌則是產業化發展的關鍵,也是提升產品附加值的重要舉措。農產品品牌化建設一般涉及地理標志和農產品區域品牌,地理標志是知識產權的一種,標示某商品來源于某地區,該商品的特定質量、信譽或者其他特征,主要由該地區的自然因素或者人文因素所決定的標志;而農產品區域品牌是一種市場概念,由特定區域內相關機構、企業和農戶等所共有的,在生產地域范圍、品種品質管理、品牌使用許可、品牌行銷與傳播等方面具有共同所求與行動,以聯合提高區域內外消費者的評價,使區域產品與區域形象共同發展的農產品品牌。

由于地理標志和農產品區域品牌具有內部共享性的特點,導致品牌建設和管理往往出現搭便車現象,大企業參與品牌建設意愿較強,小企業參與意愿一般或者采取欺騙行為實現搭便車。因此,區域特色農業產業化過程的公共品牌管理需要由政府牽頭,通過政策措施等手段避免搭便車現象。五常市圍繞五常大米品牌的管理,成立了五常市稻米產業管理工作領導小組,由市委書記、市長任組長,相關市委常委、市政府副市長任副組長,通過對行政職能、生產資源、銷售渠道集中整合,對五常大米品牌建設、產業發展進行有效管理。

標準化

產業高質量的發展離不開標準化的建設,完善的產業標準化體系在保障產業高效發展的同時,能有有效提升產品的質量,獲取消費者的認可,進而鞏固產品的品牌建設和推廣。傳統農業產業化的發展多是粗放式的管理,區域內每家企業/機構擁有自己的種植管理、加工生產模式,難以形成有效統一,這也最終導致終端產品的質量良莠不齊。針對這種問題,五常市政府聯合當地企業,參照國際好大米標準,制定了種子、種植、投入品、倉儲、加工、環境、產品、溯源管理等8個方面27個流程99道工序的地方標準,如《五優稻4號水稻種植環境質量要求》《五優稻4號水稻種子繁育技術規程》《五優稻4號種植技術規程》《五優稻4號水稻種植投入品通用》《五常市優質粳稻存儲技術規程》《五常大米加工技術規程》《五常大米質量技術要求》《五常大米溯源管理規程》等;同時,參與起草了《地理標志產品 五常大米(GB/T 19266-2008)》國家標準。

體系化

不同于其他產業的發展,區域特色農業產業化的發展離不開農戶,這是由其天然屬性特點決定,也是國家共同富裕所倡導的。五常市通過構建“公共服務中心+戰略合作伙伴”現代經營模式,推動小農戶、小合作社、小企業與大市場的無縫銜接。在傳統“公司+合作司+農戶”合作模式的基礎之上,一方面建立五常大米公共服務中心,通過建設商務中心、交易中心、展銷中心、品鑒中心、檢測中心、品牌文化推廣中心等六大中心,全面保障五常大米產業化發展的順利推進;另一方面,通過戰略合作伙伴,如2019年9月中國民生銀行、五常市人民政府、阿里云簽署了《五常大米項目》、《五常大米專屬訂制稻田項目》、《喬府大院五常大米數字化建設項目》三項戰略合作協議,通過數字化建設,提升產品溯源技術,創新銷售模式,滿足人民消費升級的需求。

特色農業產業化的發展離不開當地政府、企業和人民的努力,雖然五常大米在市場化過程中面臨著一些不可避免的問題,但其發展歷程也為其他地區發展特色農業提供可借鑒、可學習的經驗。區域特色農業的產業化建設,只有深度挖掘本地資源,找到特色差異點,同時借助品牌化、標準化和體系化的發展模式,才能走出一條適合當地農業發展的道路。

如在招股說明書、公司年度報告中引用本篇文章數據,請聯系前瞻產業研究院,聯系電話:400-068-7188。

前瞻經濟學人

專注于中國各行業市場分析、未來發展趨勢等。掃一掃立即關注。