大灣區(qū)“工業(yè)上樓”發(fā)展實踐指南(上) ——大灣區(qū)的有益探索

在城市快速發(fā)展過程中,城市空間和產(chǎn)業(yè)升級矛盾日益凸顯,實現(xiàn)城市功能和產(chǎn)業(yè)功能融合成為大城市發(fā)展必須解決的核心問題之一。粵港澳大灣區(qū)城市中廣州、東莞、深圳城市土地開發(fā)強度分別為48.9%,50%,53%,已經(jīng)遠超世界多數(shù)發(fā)達城市,并遠高于國際城市土地開發(fā)警戒線(30%)。在此背景下,“工業(yè)上樓”成為城市空間優(yōu)化拓展、產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展新模式。“工業(yè)上樓”創(chuàng)新模式聚焦城市空間多維拓展與集約利用,有助于城市工業(yè)從土地開發(fā)向產(chǎn)業(yè)開發(fā)、空間價值開發(fā)轉(zhuǎn)變,是新產(chǎn)業(yè)、新需求的新載體。

一、“工業(yè)上樓”背景及概述

1、“工業(yè)上樓”的早期萌芽

香港和新加坡工業(yè)進程比中國內(nèi)地更快,率先開啟城市“工業(yè)上樓”模式探索,而深圳全至科技創(chuàng)新園是城市更新背景下推動的國內(nèi)第一個“工業(yè)上樓”項目。

20世紀(jì)50年代香港——工業(yè)大廈

在20世紀(jì)50年代,香港為解決土地資源緊缺與工業(yè)發(fā)展需求的矛盾,將低技術(shù)、勞動密集的手工業(yè)、輕工業(yè)搬上高樓,形成工業(yè)大廈。該大廈地塊容積率高,通常達到3.0以上,建筑高達百米,在有限的城市土地上聚集更多產(chǎn)業(yè)空間。隨著產(chǎn)業(yè)不斷更新升級,工業(yè)大廈主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)門類也變成以服裝、醫(yī)藥、電子等輕型產(chǎn)業(yè)為主。例如新梅怡廣場,高達24層,曾經(jīng)是香港電子生產(chǎn)的重要集聚地。

20世紀(jì)80年代新加坡——堆疊式廠房

新加坡與香港不同,由于產(chǎn)業(yè)相對偏重,主要發(fā)展堆疊式廠房。新加坡“工業(yè)上樓”起步于20世紀(jì)80年代,由政府扶持、政府下屬官方機構(gòu)——裕廊集團進行建設(shè)和運營,如新加坡最大的現(xiàn)代化工業(yè)基地裕廊工業(yè)區(qū)。堆疊式廠房通常為4-9層,以三層為一個單元向上堆疊,將容積率提高至2.0以上。廠房包含中試生產(chǎn)制造、研發(fā)辦公、物流倉儲三大功能,并配有直達貨梯、裝卸貨平臺等生產(chǎn)輔助設(shè)施。企業(yè)可以租或買一個單元作為自己的完整產(chǎn)業(yè)運行機構(gòu),也有多種不同類型的單元可供企業(yè)選擇。

2012年深圳——“廠房+寫字樓”復(fù)合建筑

和新加坡、中國香港等原因類似,中國內(nèi)地珠三角地區(qū)開啟“工業(yè)上樓”的探索也是源于城市發(fā)展面臨著越來越嚴(yán)重的土地資源緊缺,制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級催化了“工業(yè)上樓”的加速發(fā)展。2012年,全至科技創(chuàng)新園按照“廠房+寫字樓”的復(fù)合標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)了23層的摩天工廠,這些年來一直被譽為 “國內(nèi)‘工業(yè)上樓’第一園”。全至科技創(chuàng)新園能夠滿足企業(yè)生產(chǎn)、研發(fā)、辦公、檢測和展銷的一站式需求,引入企業(yè)150多家,其中國家級高新企業(yè)約70家。

2、工業(yè)上樓的迭代演進及定義

“工業(yè)上樓”1.0到3.0的演進

“工業(yè)上樓1.0”以土地節(jié)約為目的,這一階段廠房多以生產(chǎn)為主,讓容易上樓的產(chǎn)業(yè)先行上樓,如20世紀(jì)50年代的香港;“工業(yè)上樓2.0”則將產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)進一步細化,讓研發(fā)創(chuàng)新環(huán)節(jié)上樓,主要特點為高層研發(fā),新型研發(fā)的優(yōu)先上樓,如20世紀(jì)80年代的新加坡;“工業(yè)上樓3.0”在“再工業(yè)化”推進進程下,結(jié)合1.0和2.0發(fā)展經(jīng)驗,對產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展環(huán)節(jié)進行拆分,并進一步細化產(chǎn)業(yè)方向,提倡可以上樓的產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)上樓,如現(xiàn)今以深圳為代表的的大灣區(qū)城市。

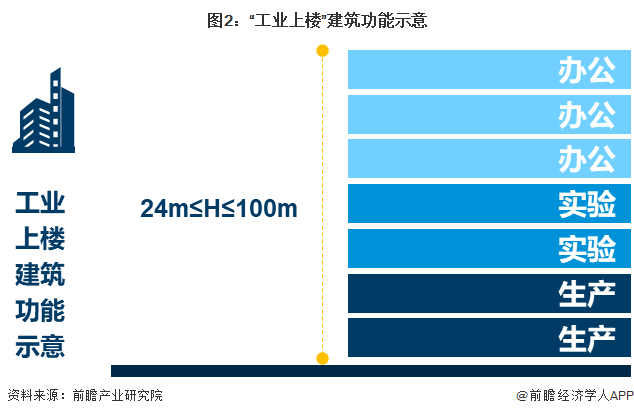

“工業(yè)”上樓現(xiàn)今定義

“工業(yè)上樓”是指廠房從單層到工業(yè)研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、辦公等多層建筑,層高為24至100米之間,又稱高層工業(yè)樓宇,用地類型以M1、M0[ 目前依據(jù)《城市用地分類與規(guī)劃建設(shè)用地標(biāo)準(zhǔn)》(GB50137-2011)常見工業(yè)地塊用地性質(zhì)可分為M0、M1,M0為新型工業(yè)用地,M1為一類工業(yè)用地。]等新型工業(yè)用地為主。

3、現(xiàn)階段發(fā)展工業(yè)上樓主要問題

在“工業(yè)上樓”發(fā)展的浪潮下,面向可持續(xù)的產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展訴求,如何科學(xué)引導(dǎo)還需深入探討。現(xiàn)階段主要問題有:

(1)產(chǎn)業(yè)載體形態(tài)和城市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)相匹配問題

曾經(jīng)中國香港工業(yè)大廈就是因為產(chǎn)業(yè)載體資源和產(chǎn)業(yè)需求發(fā)生了錯配,導(dǎo)致中國香港工業(yè)大廈大量空置。產(chǎn)業(yè)空間供給規(guī)模大,隨之而來的產(chǎn)業(yè)導(dǎo)入問題也需要思考。產(chǎn)業(yè)導(dǎo)入可能面臨的同質(zhì)化問題,通過“工業(yè)上樓”所帶來的“創(chuàng)新成果”和“投入成本”是否能相匹配。

(2)城市間競爭的問題

從大灣區(qū)看,幾大城市相互到對方城市進行駐點招商的行為已司空見慣,各大城市產(chǎn)業(yè)招商間的競爭已是十分激烈。協(xié)同發(fā)展、錯位競爭,通過城市間生產(chǎn)功能、生態(tài)功能、生活功能的有機協(xié)同實現(xiàn)良性發(fā)展。共同推動世界級的城市群的誕生,方能助力區(qū)域制造業(yè)向全球價值鏈的中高端邁進。

(3)市場化發(fā)展的問題

地價租金、低內(nèi)部收益率的指標(biāo)設(shè)定會讓市場化園區(qū)承受巨大壓力,該如何應(yīng)對。對于市場化園區(qū)來說,一方面需要隨之相對調(diào)整園區(qū)價格以適應(yīng)市場形勢,一方面更需要市場化園區(qū)深耕運營,用差異化、專業(yè)化的服務(wù)來平衡廠房的價格優(yōu)勢。

(4)安全隱患問題

例如爆炸、火災(zāi)、安全事故等。近年實施的“工業(yè)上樓”項目普遍在50m以上,有些甚至高度近百米。過高的樓層使得消防梯難以到達,高層逃生的概率大大降低。安全隱患需要在實施“工業(yè)上樓”項目時更加警惕。

二、大灣區(qū)的有益探索

1、大灣區(qū)工業(yè)上樓發(fā)展情況

早期香港工業(yè)大廈的成功實踐給深圳、東莞等地解決城市土地空間和產(chǎn)業(yè)升級矛盾提供了范本。2005年大灣區(qū)首個“工業(yè)上樓”項目在佛山試水,佛山因其制造業(yè)發(fā)達而用地緊張,需要集約化開發(fā),率先開拓“工業(yè)上樓”市場,代表園區(qū)為順德天富來國際工業(yè)城項目。2012年,深圳成為城市更新背景下第一個“工業(yè)上樓”成功實踐的城市,隨著東莞、佛山、廣州等灣區(qū)城市出臺大量政策鼓勵發(fā)展“工業(yè)上樓”,“工業(yè)上樓”市場進入標(biāo)準(zhǔn)化、精細化發(fā)展時代。自此“工業(yè)上樓”項目在大灣區(qū)“遍地開花”。

2、大灣區(qū)相關(guān)政策梳理

最新提出“工業(yè)上樓”相關(guān)政策的城市是深圳,其次佛山、東莞,政策主要以開發(fā)建設(shè)基本要求、產(chǎn)品構(gòu)成及開發(fā)模式標(biāo)準(zhǔn)化、建筑標(biāo)準(zhǔn)化、導(dǎo)向型扶持政策幾方面為主。相比深圳、東莞等城市,廣州市“工業(yè)上樓”政策出臺相對較晚,主要為開發(fā)建設(shè)基本要求、導(dǎo)向型扶持政策等方面,在產(chǎn)品構(gòu)成及開發(fā)模式標(biāo)準(zhǔn)化、建筑標(biāo)準(zhǔn)化相對欠缺。

3、大灣區(qū)工業(yè)上樓“先行示范”城市:深圳

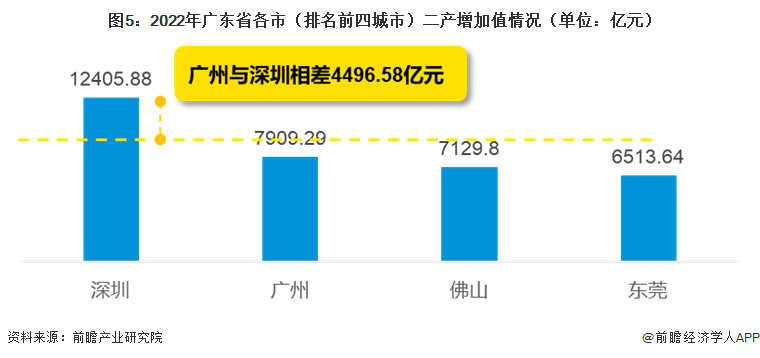

從2022年二產(chǎn)增加值來看,廣東省排名前四的分別為深圳、廣州、佛山、東莞,后三者差距不到1千億,而排名第二的廣州距深圳相差4千多億。在工業(yè)發(fā)展道路上,廣州、佛山、東莞與深圳相差距離較大,而深圳在工業(yè)發(fā)展上也有很多經(jīng)驗值得參考借鑒。

2021年7月27日,國家發(fā)展改革委發(fā)布了《國家發(fā)展改革委關(guān)于推廣借鑒深圳經(jīng)濟特區(qū)創(chuàng)新舉措和經(jīng)驗做法的通知》,總結(jié)梳理了深圳經(jīng)濟特區(qū)已復(fù)制推廣的創(chuàng)新舉措和經(jīng)驗做法。其中,在第十條——劃定“區(qū)塊線”,保障工業(yè)發(fā)展空間的內(nèi)容中,就明確提出要推廣“工業(yè)上樓”模式。目前深圳在“工業(yè)上樓”政策、組織結(jié)構(gòu)、工業(yè)廠房空間建設(shè)、特色園區(qū)發(fā)展成效、產(chǎn)業(yè)升級轉(zhuǎn)型引導(dǎo)、配套設(shè)施建設(shè)等多方面均成為大灣區(qū)“先行示范”的代表城市。

如在招股說明書、公司年度報告中引用本篇文章數(shù)據(jù),請聯(lián)系前瞻產(chǎn)業(yè)研究院,聯(lián)系電話:400-068-7188。

前瞻經(jīng)濟學(xué)人

專注于中國各行業(yè)市場分析、未來發(fā)展趨勢等。掃一掃立即關(guān)注。