大灣區“工業上樓”發展實踐指南(下) ——深圳實踐經驗

在大灣區“工業上樓”發展實踐指南(1)中,前瞻提出在城市快速發展中,城市空間和產業升級的矛盾日益突出,“工業上樓”應時而生,中國香港和新加坡率先開啟“工業上樓”發展模式,深圳、東莞等大灣區城市緊隨其后,自此“工業上樓”在大灣“遍地開花”。本篇章中,將詳細介紹大灣區工業上樓“先行示范”城市——深圳的創新實踐經驗。

一、重提“制造強市”,深圳謀求高質量發展

在深圳工業發展至今,也遇到發展難題:工業不連片、產業不成帶、集聚度不高等,導致產業鏈過短、企業競爭加劇、企業成長性差等問題。因此,深圳謀求高質量發展與產業升級轉型。一直以來,深圳市委市政府高度重視制造業發展,堅持工業立市、制造業強市戰略,廣東省委副書記、深圳市委書記孟凡利多次研究部署加快打造高品質產業空間工作,要求把工業空間作為城市基礎設施加以保障,推動先進制造業園區建設提速,全方位夯實制造業家當。

二、深圳戰新產業助推升級發展,“工業上樓”營運而生

1、深圳產業升級走在全國前列

深圳制造業領域產業產業轉變。從深圳當前企業數量與工業增加值能夠有效反映核心產業集聚情況,根據前瞻產業研究收集整理,文教、工美、體育和娛樂用品制造業,橡膠和塑料制品業,非金屬礦物制品業,金屬制品業等產業(如下乳)是深圳制造業領域產值及企業集聚最多的幾大產業類型。

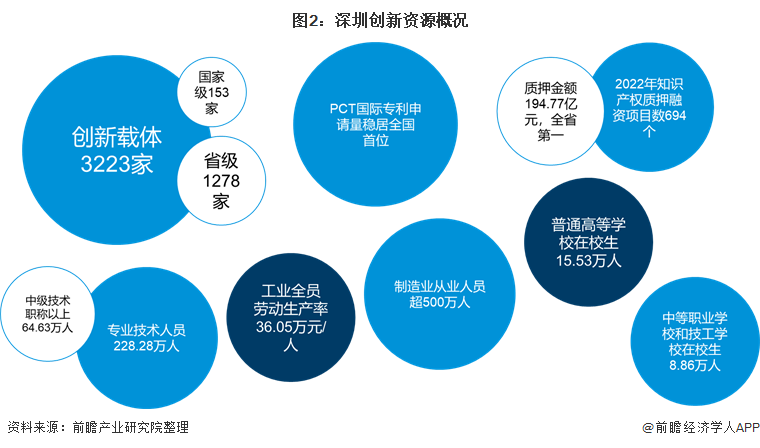

深圳創新資源領跑全國。目前深圳創新載體共3223家,其中國家級達153家,省級達1278家;PCT國際專利,申請量穩居全國首位;2022年知識產權質押融資項目數694個,質押金額194.77億元,全省第一;專業技術人員228.28萬人,中級技術職稱以上64.63萬人;工業全員勞動生產率36.05萬元/人,從多項指標來看,深圳創新資源仍是全國領先地位。

深圳戰新產業增加值位居全國前列。2022年深圳戰略性新興產業增加值合計1.33萬億,占GDP比重高達41.1%,在全國各大城市中位居前列。

2、深圳極力保障戰新產業用地

20大先進制造業園區為戰新產業提供空間為了突出高端先進制造,深圳在寶安、光明、龍華、龍崗、坪山、深汕等區,規劃建設總面積300平方公里左右的20個先進制造業園區,形成“啟動區、拓展區、儲備區”空間梯度體系,加大園區土地連片整備力度,建設一批定制化廠房,為戰略性新興產業發展提供堅實的空間保障。

20大科技創新產業集聚區,為戰新產業提供有力支撐。為有效支撐先進制造業的發展,凸顯創新驅動制造的作用,規劃全面統籌了各類科技創新空間,橫向充分對接國家高新區、自主創新示范區、高等教育等空間的布局,縱向重點銜接光明科學城、深港科技創新合作區等重點科創片區的規劃方案,劃定20大科技創新產業集聚區,總面積約190平方公里。

3、深圳工業土地空間仍然告急

據公開數據,目前深圳全市面積僅有1997.47平方公里,(不含深汕特別合作區),僅為北京的12.17%、上海的31.50%、廣州的26.76%。而深圳基本生態控制線范圍內的土地面積為974.5平方公里,占比48.76%,接近深圳市總面積的一半。盡管為支持戰新產業發展,深圳提供了300平方公里左右的20個先進制造業園區和190平方公里的20大科技創新產業集聚區,對于要以“工業立市、制造強市”的深圳而言,戰新產業的發展用地仍然非常稀缺。

4、深圳“工業上樓”探索新空間新突破

深圳 “工業上樓”是在制造業高質量發展新格局和資源緊缺雙背景下的探索,是新空間、新裂變、新勢能的突破。2023年是深圳實施“工業上樓”計劃的第一年。深圳市舉行“20+8”產業2000萬㎡“工業上樓”廠房空間項目招商大會,大會透露,深圳各區已規劃72個“工業上樓”項目,目前正加大土地整備力度,確保所有項目能夠于2023年6月份開工建設。

三、“工業上樓”困難重重,深圳多措并舉勇往直前

1、工業上樓發展初期,園區企業不愿參與

深圳在實踐“工業上樓”過程中,因沒有以往可參考經驗,背后存在若干難點:(1)廠房建設不能滿足需求:普通廠房高樓層的層高與承重難以滿足生產需求;(2)設施配套不符要求:重型設備,不易上樓,傳統貨梯運輸效率低,管理無序,影響企業生產;(3)投資大:工業上樓項目的投資回報周期較長,通常需要數十年才能收回全部投資,因此很多開發主體不愿意建設相關項目。

2、政府重大政策指引,多項措施共同保障

《深圳市優質產業空間供給試點改革方案》(2021年)和《深圳市“工業上樓”項目審批實施方案》(2023年)兩大政策從實施模式及審批機制層面為“20+8”空間落位保駕護航,為深圳“工業上樓”提供指引,在多方面保障“工業上樓”項目實施。

政策保障組織結構。《深圳市“工業上樓”項目審批實施方案的通知》中提出,堅持三個原則:(1)政府統籌、市場運作;(2)分級聯審、封閉運作;(3)一園一策、政策支持。其中組織結構上,按照“1+1+12”的架構成立“工業上樓”三大推進工作專班,形成三層審核機制,以細化職責分工,加快項目審批。

政策保障透體系完善。深圳通過政策性園區供給解決產業供需失衡的市場失靈問題,其成功實施需要專業系統的體系保障,主要從三方面加以保障。(1)“工業上樓”為準公共品:“工業上樓”模式誕生的本意,是為了緩解工業用地緊張,提升土地利用效率,促進產業“騰籠換鳥”。這意味著“工業上樓”項目必會在政策驅動、政府引導下進行。在這種趨勢下,“工業上樓”項目大概率也會依照“總成本+微利”的方式向社會供應,以實現優質產業空間供給與優質成長企業需求的精準匹配。(2)廠房建設標準化、規劃化:政策體系逐步完善,推動“工業上樓”標準化、規范化發展。一是建筑指標(層數、層高、建筑高度、單體建筑體量、稱重、容積率等)的標準化;另一類是產品構成(產品構成、產品比例、自持比例、分割轉讓)的標準化。(3)促進“工業上樓”數智化:從建設上來看,需要為入園企業預留可數智化、智能化生產的工程條件,這無疑需要借助更加先進的數字化技術和工具。從管理上來看,需要落實生產、生活、生態“三生融合”的要求,這需要更加精細化的數字化管理,來實現“工廠”和“園區”的協同。

形成國資帶頭效應。《深圳市優質產業空間供給試點改革方案》,提出以“政府主導+國企實施”為原則,采用“低成本開發+高質量建設+準成本提供”的供給模式,抓緊建設一批低成本、高品質、符合現代企業需求的優質產業空間,并以“總成本+微利”的價格面向符合條件的企業進行分割銷售。國資引發帶頭效應,將“騰籠換鳥”演變為深圳新時代的“換籠留鳥”和“建籠育鳥”。深圳市“工業上樓”實施主體主要為“三深三特一萬”,即深投控、深國際、深業集團,特區建工、特區建發、特發集團,及萬科。從七大國企平均來看,每個單位每年建設286萬㎡,投入229億元,5年每個單位累計建設1430萬㎡,投入1145億元,自持沉淀資金763億元。

構建“專精特新”工業上樓解決方案。深圳政府在加大“專精特新”企業培育扶持發展力度的同時,也逐步構建“專精特新”工業上樓解決方案。深圳產業園區聚焦打造專業化主題產業園區,服務深圳“20+8”產業集群發展。形成一個園區一個專業主題定位,一個園區集聚發展20+8產業集群中的一個產業集群,上下樓就是上下游的發展態勢。在光明區建設生命健康產業專業化園區的開發主體屬于這方面的代表之一;在龍華區成功建設運營了生命健康產業園;在坪山區產業拿地建設生命健康產業園;開發主體成為橫跨深圳東中西部三區布局,建設運營生命健康產業園的市場主體,成為生命健康產業領域專業主題產業園區運營商的標桿企業。通過“專精特新”發展方案,能更精準地為企業提供定制化建設,推動“工業上樓”向精細化、規范化方向發展。

四、深圳“工業上樓”經驗總結

目前深圳全市共有72個“工業上樓”項目,用地面積854.8萬㎡,平均容積率4.2,廠房面積2306.5萬㎡。前瞻總結了深圳市“工業上樓”的創新實踐,希望從政策、規劃、招商等多個維度“工業上樓”為其他城市的實踐推廣提供啟示。

1、政策驅動,扶持上樓

“工業上樓”項目前期固定資產投資大。為解決產業項目前期投入大的問題,需要通過引導政策,調動政策性開發銀行、大型國有商業銀行等金融機構和民間資本的參與積極性,并靈活運用政府專項債、RETIs等金融工具,助力和扶持“工業上樓”投資建設。

2、規劃先行,搭梯上樓

不是所有工業企業都適合上樓;不同的行業或細分領域,對“工業上樓”產業空間的差異化要求不同,涉及承重、層高、物流、環保以及整體布局等多重指標,如醫療器械領域企業,是否需要設置危廢暫存空間等。產業規劃先行,明確具體項目的產業方向或細分領域,確定對應的規劃設計基本要求,是解決“工業上樓”適應市場需求的關鍵。

3、需求導向,吸引上樓

很多企業有空間需求,但是很難找到滿意的、符合企業個性化需要的產業空間。通過招商前置,以需求為依據,設計和建設符合企業需要的產業空間,是吸引和推動“工業上樓”的重要舉措。2023年1月,深圳市“工業上樓”產業空間招商,明確300多家企業超過500萬㎡的廠房需求,直接完成“工業上樓”的規劃設計與企業個性化的需求對接。

如在招股說明書、公司年度報告中引用本篇文章數據,請聯系前瞻產業研究院,聯系電話:400-068-7188。

前瞻經濟學人

專注于中國各行業市場分析、未來發展趨勢等。掃一掃立即關注。