中國水產養殖產業發展現狀及痛點淺析

一、大力發展水產養殖業意義重大

習近平總書記強調,要向江河湖海要食物,穩定水產養殖,積極發展遠洋漁業,提高漁業發展質量。這為做好漁業工作提供了根本遵循,我們要提高政治站位,切實增強落實大食物觀、加快推進漁業高質量發展的使命感和責任感。

國家十四五規劃綱要提出,優化近海綠色養殖布局,建設海洋牧場,發展可持續遠洋漁業。沿海省市積極發展現代海洋漁業,山東、福建、廣東、遼寧、海南、吉林、江蘇、浙江、廣西十四五規劃綱要均提出,培育現代海洋漁業,推動海洋綠色牧場建設。

(一)滿足人民美好生活的需要

水產品作為優質動物蛋白源,深受人民群眾喜愛,消費需求剛性增長,但人均水平仍低于《中國居民膳食指南(2022)》推薦的水產品攝入量(每周300-500克),消費潛力巨大。依托漁業資源稟賦和科技創新,利用水產品種多樣性、供給產品多元化的特點,開發豐富多樣、食用方便的水產加工食品,進一步充盈國內市場和豐富居民“菜籃子”,讓百姓在多吃魚、吃好魚上有更自由的選擇。

(二)促進農民增產增收的需要

漁業是農民就地就近就業增收的重要支柱產業。在大農業中,漁業的經濟效益相對較高。借助沿江沿湖沿海地區漁業資源稟賦,堅持宜漁則漁,大力發展高水平的養殖、捕撈、加工、休閑漁業和現代化漁港經濟區,推動一二三產業融合發展,延伸和強化漁業產業鏈條,是幫助農民拓展增收渠道走向共同富裕的有效途徑。

(三)踐行“兩山”理念的需要

漁業具有多功能性,不僅是食物生產部門,也是重要的生態養護部門。水產養殖在極大減輕天然漁業資源利用壓力的同時,還能形成巨大的漁業碳匯功能。大水面生態漁業和海洋牧場成為踐行“兩山”理念的典型范例。充分挖掘漁業生態養護功能和“以養為主”優勢,有效扭轉漁業資源衰退趨勢,向大水面要品質,向深遠海要空間,在保護好生態環境的前提下,提供更多優質水產品,這是生產與生態協調發展的生動實踐。

二、中國水產養殖產業發展現狀及趨勢

水產養殖產業是中國農業結構中發展最快的產業之一。我國的水產養殖技術在逐年優化,養殖產出效率逐年提高,工業化養殖成為潮流趨勢。中國水產養殖產業鏈下游還出現了水產預制菜細分市場機遇。

(一)水產養殖產業發展穩中有進

中國漁業經濟長期保持較好發展態勢。在新冠疫情沖擊下,我國水產品產量依然保持穩定增長,全國水產品總產量在2022年達到6869.0萬噸。

隨著全國漁業系統積極推進漁業供給側結構性改革,漁業經濟發展穩中有進,產業更綠、效益向紅。2014-2021年中國水產養殖業的產值呈現逐年上升趨勢,從2014年的7888.1億元上升至2021年的11775.5億元。

2014-2021年我國水產苗種產值呈現波動上升趨勢,2021年的水產苗種產值為706.65億元。

中國淡水養殖苗種產量波動增長。2021年全國淡水魚苗產量13350.93億尾,廣西淡水魚苗產量913.94億尾。《2022中國漁業統計年鑒》顯示,2021年全國加州鱸淡水養殖總產量為70.2093萬噸,加州鱸淡水養殖總產量占全國淡水養殖魚類總產量的2.66%。2017-2021年淡水養殖苗種產量情況如下表所示:

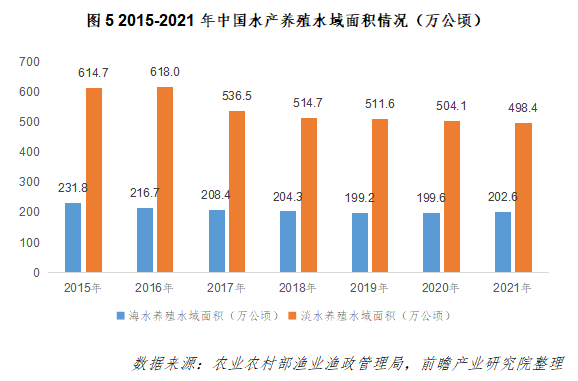

(二)漁業養殖結構調整,養殖面積下降

在我國海水、淡水養殖產量和產值總體提升的情形下,海水、淡水養殖面積卻雙雙下降,說明我國的養殖技術在逐年優化,養殖產出效率逐年提高。2021年全國水產養殖面積700.9萬公頃,其中海水養殖面積202.6萬公頃,淡水養殖面積498.4萬公頃。

(三)水產加工保持穩定,預制菜成風口

水產加工是漁業生產的延續,可以優化漁業產業結構,帶動漁業經濟增長。近年來,隨著我國水產加工設備行業的發展,水產加工技術的不斷進步,水產品加工能力總體提升。從產量上看,我國水產品加工量近年整體處于一個波動的趨勢,基本穩定在2100萬噸上下。據資料顯示,2021年我國水產品加工量為2125.04萬噸,同比增長1.64%。

水產預制菜是目前最熱門的預制菜品類之一。2022年京東超市即享食品消費趨勢報告顯示,魚肉和海鮮已成為十大熱門預制菜食材之一。同時,水產類的原料使用率在預制菜原料中占比達到27%。2022年中國水產預制菜行業規模達1,047億元,預計未來將保持較高的增長速度。

(四)日本核污水排放影響遠洋漁業發展

日本政府將福島核電站處理后的核污水排放至海洋,引起了國際社會廣泛關注和擔憂。日本政府聲稱排放核污水前會對其進行處理和稀釋,以確保其不會對人類和環境造成不可逆轉的影響。然而,這一說法引起了國際社會的質疑和擔憂,因為核污水中含有放射性物質,這些物質具有極高的毒性和放射性,對人體和環境可能造成長期的、無法逆轉的影響。

核污水排放對海洋生態系統和漁業資源的影響是復雜的,需要考慮多種因素。首先,核污水中含有放射性物質,它們可以在海洋中被懸浮和溶解,進而被水生生物吸收和富集,進入食物鏈。這可能導致海洋生態系統的長期變化和破壞,影響漁業資源的健康發展。然而,具體影響的程度還需要考慮排放的核污水的量、稀釋程度、流動路徑、海洋環境的物理、化學和生物特征等多種因素。

中國海洋漁業分為近海漁業與遠洋漁業,核廢水排放將對兩者造成一定影響。中國近海捕撈水產品主要來自渤海、黃海、東海與南海四大海域,地理位置均處于日本核廢水排放海域上游,短期內受影響程度較小。但部分近海捕撈水產品可能短期內將受到影響,例如大麻哈魚每年9月將經日本海進入圖們江產卵繁殖;遠東擬沙丁魚、鮐魚、太平洋褶柔魚及竹莢魚系的洄游路線可能達到日本海。

三、中國水產養殖行業市場痛點分析

我國漁業轉型升級成效顯著,產業結構不斷優化,但行業發展仍有一定的痛點。

(一)魚苗質量是養殖戶第一大風險

對于養殖戶來說,第一大風險就魚苗質量不好。不同個體的魚苗,由于受到受精卵的質量和孵化過程中眾多環境條件的影響,導致在孵化后的體質有強有弱,體質強健的魚苗對環境的適應能力強,在以后的培育過程中生長速度快,成活率高,劣質魚苗在以后的培育過程中生長速度明顯緩慢,成活率低。魚苗質量差由于近年來人繁親魚退化,從而導致魚苗質量普遍下降,主要表現為魚苗生長慢、抗病能力差、畸形魚苗多,直接影響魚苗培育成活率。

(二)飼料質量影響養殖魚類健康

育苗沒問題的情況下,飼料決定著下半截。飼料的質量決定了魚的生長速度,決定魚的腸道及導致發病的情況,決定了魚的糞便的變化帶來的引起的水質的變化。由于人工配合飼料的配方不合理、原料選擇或者添加量不科學、原材料本身品質發生劣變等原因,而導致了水產用劣質飼料的產生。而劣質飼料是通過引起養殖魚類腸道炎癥、抑制免疫防御系統功能和造成腸道微生物種群結構紊亂等,而影響到養殖魚類健康的。

(三)疾病高發、防疫困難

每年開春后,隨著水溫的升高,當水溫超過15度,適宜細菌的繁殖后,都有一個疾病高發期。因此,隨著溫度的升高,會集中爆發魚病,魚病的爆發使得養殖人員或顆粒無收。盡管近年來我國魚病的爆發有所控制,但疾病高發、防疫困難依舊是我國水產養殖最致命的發展痛點。

(四)養殖水排放不當導致水環境污染突出

近年來,我國水產養殖產量呈現快速增長;在此背景下,養殖水的排放對環境造成了巨大的傷害;含有殘餌、殘骸、排泄物、底泥、魚藥及環境改良劑等化學藥劑的養殖廢水大量排入水體造成污染。因此,養殖水的排放和尾水環境的平衡亦是水產養殖行業發展的痛點之一。

(五)缺少優質種苗導致經濟效益降低

以甲殼類為例子,北方養殖所使用的蝦苗主要來自于南方空運,成本高,運輸風險大。而我國水產養殖已經進入工廠化養殖,對于蝦苗的生長速度,特別是不攜帶特定病原方面(SPF蝦苗)的要求很高,但目前行業沒有相關的標準,養殖戶買苗基本還是憑經驗。對于蝦苗的檢測意識比較薄弱,也缺乏方便的,能提供科學、準確檢測服務的單位。因此,缺少優質種苗對水產養殖造成了一定經濟損失。

(六)養殖人員參差不齊,自動化程度低

工廠化養殖對工人的管理要求很高,很多養殖場經營不下去,其很重要的原因也是人的原因。當前,企業對于數字化、標準化和規范化重視程度普遍不足。現在工廠化養殖大部分都是人工操作,人工勞動占比很大,極少部分養殖場擁有自動化水質監測、自動報警等裝置,但對于自動投料、自動換水等高強度、高頻率的工作尚沒有很多解決方案。此外,人工成本也越來越高。未來,自動化仍是工廠化養殖增效的關鍵所在。

如在招股說明書、公司年度報告中引用本篇文章數據,請聯系前瞻產業研究院,聯系電話:400-068-7188。

前瞻經濟學人

專注于中國各行業市場分析、未來發展趨勢等。掃一掃立即關注。