中國藥企的大回購時代

圖源:攝圖網

作者|林藥師 來源|醫曜(ID:yiyao-jinduan006)

本文系基于公開資料撰寫,僅作為信息交流之用,不構成任何投資建議。

醫藥行業是一個典型依靠資本市場存活的產業。創新是其核心發展驅動力,為了跟上研發進度,市場中的大多數公司都是持續融資的狀態。可就是這樣一個持續向市場要錢的行業,卻在最近半年出現了密集性的企業回購。

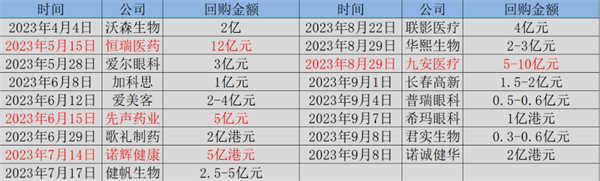

據不完全統計,中國藥企在最近半年中出現近20起股份回購事件,恒瑞醫藥、先聲藥業、諾輝健康、九安醫療等多家龍頭公司的回購上限都達到5億之上。如此多的醫藥公司幾乎在同一時間推出股份回購,尚屬中國醫藥產業歷史上的第一次。

圖:中國藥企近半年主要回購事件,來源:錦緞研究院

圖:中國藥企近半年主要回購事件,來源:錦緞研究院

訊號背后,需要搞清楚兩件事:

1.究竟是何原因造成了如此大規模的股份回購?

2.股份回購背后對于藥企而言又意味著什么?

01視角一:財務性回購并非主流

首先,投資者必須明確,股份回購對于上市公司來說是一種利好。

上市公司進行股份回購,往往意味著公司承認當前的股價是被低估的,這可以看作是一種提振投資者信心的信號。與此同時,上市公司還能在恰當時機出手進行股價拉升和股價護盤,因此不少公司在披露股份回購計劃的一段時間中,往往都會呈現股價上漲趨勢。

但同樣是回購,不同公司之間實則也是存在極大差別的,絕不能一概而論。

在資本市場中,有不少成熟公司把股份回購當成是回饋股東的常規手段,將二級市場回購的股份進行注銷,實現公司總股本的減少,以此來提升公司股票的價值。如巴菲特旗下的伯克希爾哈撒韋從未進行過分紅,卻通過持續數十年的連續回購,幫助公司股價達到驚人的55萬美元/股。

這種回購后注銷股份的操作行為可以稱為財務性回購,其本質等同于現金分紅都是一種對于股東的回饋,只不過分紅是將這部分資金以分紅形式發到股東手中,而另一個是以股份回購的形式拉升股價。

在近期醫藥公司回購浪潮中,雖然回購公司的數量并不少,但真正進行財務性回購的公司仍屬鳳毛麟角,絕大多數公司依然還是出于提振短期投資者信心的戰略目的。

02視角二:市場加速探底

任何集體性的動作都是值得警惕的。例如最近出現的密集回購,這并非單一公司作出的孤立事件,而是諸多公司基于目前的商業背景和經濟周期所作出的一致選擇。

回溯過往兩年中國醫藥公司在資本市場的表現,絕非一句慘淡可以形容。在美聯儲持續加息周期中,大量的國際資金被虹吸至美國,導致大量與融資相關的產業遭受重創,而醫藥正是一個高度依賴市場融資的行業。這誘發中國醫藥公司股價急轉直下,尤其是不少港股上市的企業,股價跌幅超過九成的比比皆是,而許多醫藥IPO更是慘遭推遲。

最近一個時期,低估之中的藥企又遭遇反腐風暴。即使目前不少醫藥公司的業績并不算差,但卻依然因為信心不足而慘遭拋售。

“巴菲特之師”格雷厄姆曾經說過:市場就像一只鐘擺,永遠在短命的樂觀(使股票過于昂貴)和不合理的悲觀(使股票過于廉價)之間擺動。無論是低估,還是高估,實則都是一種正常現象,而這這種現象是不會一直存在的,必定會因某些因素而發生改變。

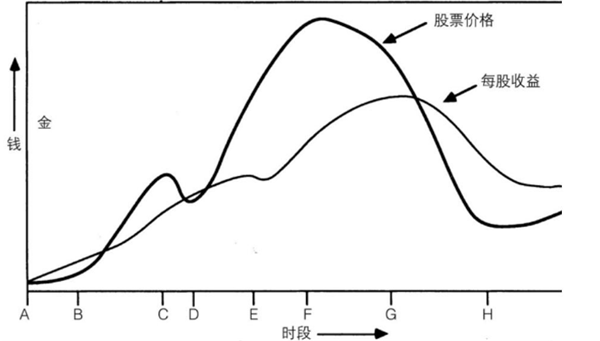

那么改變何時到來呢?其實就是市場達成一致的時候。索羅斯認為股市是存在反身性的,所謂反身性指的是公司的股價走勢與投資者的意愿之間是存在著相互作用的關系的,也就是說投資者的情緒可能讓公司的股價發生極大的變化。

圖:股市反身性示意圖

圖:股市反身性示意圖

延續這一邏輯,中國醫藥公司連續開啟大規模回購,實則向投資者傳遞積極信號。雖然我們無法確切說明市場反轉的時間,但藥企大規模回購無疑是一個加速市場探底的信號。

03視角三:激勵蓄能

除了投資者情緒層面的影響外,對于中國醫藥公司而言,股份回購還相當于一次激勵蓄能。

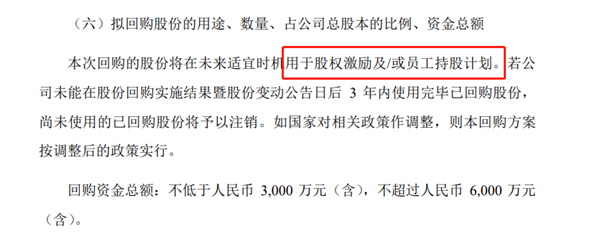

中國醫藥產業正處于發展階段,目前行業內的公司的發展主要依賴于市場融資,注銷股份為主的財務性回購必然不是主流趨勢。既然回購的股份沒有注銷,那么這些股份最后一定會有一個去處:絕大多數公司都將這些回購來的股份作為未來管理層激勵儲備。

尤其在市場情緒逐漸回暖后,這部分暫時被凍結的股份將會被用來進行股權激勵計劃或者員工持股計劃,以此來激勵公司駛入新的增長周期。

圖:君實生物回購股份用途,來源:公司公告

圖:君實生物回購股份用途,來源:公司公告

不同于財務性回購的被動護盤,這種激勵蓄能可以看作是一種上市公司的主動出擊,可以選擇在合適的時間進行,如公司業績基數、行業發展趨勢、宏觀政策環境趨向于有利的時候。

正是因為這種激勵蓄能方式,讓上市公司回購后的股份有了很好的應用場景。如若公司運營得當,那么完全可以實現回購時提振信心,激勵時刺激增長的雙向賦能。

04視角四:奮斗的證明

拋開市場層面的分析不談,在行業最悲觀的時候進行股權回購,實則還是一種對企業自身生存能力的證明。在目前的資本環境中,中國醫藥公司融資已經變得十分困難,而就在這樣的窘境中,公司依然能夠拿出資金進行回購,這足以證明在整個運營過程中,企業仍是泰然自若的。

基于這一邏輯,這些現階段已經推出回購政策的企業可能只是排頭兵,伴隨時間的推移,或將有更多的公司加入股份回購的大部隊。

當然,可能有很多投資者去比較各家公司回購金額的多少,但實際上這樣的做法并沒有太多實際意義。絕大多數公司披露的回購金額其實都是一個上限,忽悠式回購、不足額回購在資本市場中是一種很常見的事情,這就導致金額本身其實并沒有那么重要。

對于投資者而言,企業股份回購更多的是一種態度。無論回購金額是多是少,其實都證明公司對于股價是有進取心的,同時也證明自身的經營處境并沒有外界渲染的那么糟糕。與回購相對應,還有很多公司即使在這樣的悲觀情況中依然進行配股和減持行為,或許它可以辯解股東有自己的考量,可無疑這樣的行為會嚴重打擊投資者的信心。

哀莫大于心死。如果上市公司在行業最悲觀的時候率先躺平,那么又如何會有更多的投資者去逆勢支持他們呢?

052023,未來十年新起點

隨著中國藥企大回購時代的開啟,投資者或許應該逐漸開始重歸理性。不可否認,目前整個中國醫藥產業依舊寒風瑟瑟,但冬天已經來了,春天還會遠嗎?

醫療產業是一個永續性的行業,人類對于健康的需求是不會消失的。現階段醫藥產業的寒冬,更像是一次企業極限壓力測試,盡管當下彈簧被壓得很緊,但它終有回彈的一天。當整個產業回暖時,投資者才會驚訝地發現,那些龍頭公司早在寒冬之中就已開啟布局。

2023年,或許就是中國醫藥產業未來十年的新起點,而那些已經準備好起跑的玩家顯然更值得市場期待。

編者按:本文轉載自微信公眾號:醫曜(ID:yiyao-jinduan006),作者:林藥師

前瞻經濟學人

專注于中國各行業市場分析、未來發展趨勢等。掃一掃立即關注。