風電,加速向深遠海進發

(圖片來源:攝圖網)

作者|葉子 來源|奇偶派(ID:jioupai)

3月26日上午,我國第一座深遠海漂浮式風電平臺——“海油觀瀾號”離開了廣東珠海福陸碼頭,前往海南的文昌海域,進行海上安裝和調試。

這是我國第一個工作海域離岸距離100公里以上,水深超過100米的漂浮式風電平臺,這座“海上大風車”約高70層樓,掃風面積約2.7個足球場大小,能抗17級臺風。

5月6日,據中國海油發布的消息,隨著全長5千米的動態海底電纜完成敷設,“海油觀瀾號”正式打通連接文昌油田群的輸電“大動脈”,意味著我國首座深遠海浮式風電平臺海上施工作業全部結束,具備了并網輸電條件,投產在即。

而這也標志著我國深遠海風電關鍵技術取得重大進展,海上油氣開發邁出進軍“綠電時代”的關鍵一步。

那么,風電平臺為何要“拋棄”近海,千里迢迢遠赴深海?漂浮式風電為何被稱作風電領域里的鈣鈦礦,擁有未來確定性爆發的產業趨勢?這條產業鏈上,又將出現哪些革命性的投資機會?

本文將通過分析漂浮式風電為何成為最優先選擇、漂浮式風電結構如何、產業鏈上具有較大彈性的公司有哪些三個問題,按序展開,以期為讀者展現風電未來技術發展圖景,提供相關上市公司投資參考。

1

走向深遠海,是風電注定的成長路徑

風電,作為資源潛力巨大、技術較為成熟的可再生能源,在減排溫室氣體、應對氣候變化的新形勢下,越來越受到世界各國的重視,并已在全球大規模開發利用。

近幾年來,伴隨著海上風電成本的迅速降低,考慮到能源成本最終是電源+輸配電雙技術成本的競爭,而全球主要的發達城市、用電負荷集中在沿海地區,全球海上風電發展較陸基風電逐漸加快,爆發出了驚人的潛力,也獲得了未來全球范圍內度電成本最低的清潔能源之一的一致認同。

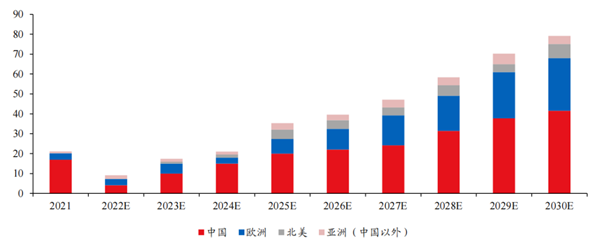

放眼全球,海風的開發主要集中于中國與歐洲地區。

在未來的全球規劃中,中國市場仍為核心引擎。國內多省市已發布“十四五”能源發展相關規劃,根據各省規劃中對海風新增裝機的目標,預計2022-2025年,新增海風裝機4、10、15、20GW,到2025年末,中國海風累計并網裝機量將達75.5GW,CAGR30%。

資料來源:國家能源局,華創證券預測

歐洲海風市場也有望在新一輪風電發展中迎來爆發。據GWEC統計,截至2021年底,歐洲海風累計裝機量達28.3GW,占比50.6%。而根據各國裝機規劃,到2030 年,英國等八國規劃實現海風裝機135.6GW;從更遠期裝機目標來看,到2040年,作為新興市場的挪威、波蘭將分別新增海風裝機30、8-11GW;到2050年,法國將新增海風裝機40GW。

全球海風新增裝機規模(GW)預測

資料來源:GWEC,華創證券

而在眾多政府海風規劃中,無論是中國還是歐洲,相比于“固定式風電”來說,“漂浮式風電”、“開發深遠海資源”等字眼出現的頻率大大增加,那么,為何遠海資源被多次提及?漂浮式風電又為何能成為發展重點,引領行業發展方向呢?

首先,近海風能資源稀缺,遠海風能資源更豐富。

近年來,海上風電發展迅速,開發區域主要集中在潮間帶和近海海域。從可開發量看,近海資源占比少。據ESMAP測算,美國、中國、日本等海風資源儲量分別可達5259/2982/1897GW,其中深海(>50m)占比達 64%。

次之,近海發展海上風電的掣肘眾多。

從空間資源角度,近海其它活動需求大,養殖業、旅游業、 軍事資源廣泛分布于近海,尤其是航線資源,大量航線分布于近海水域,往來船只拋錨或航線運行不準,都可能對海底電纜或風電基礎造成傷害。

同時,近海風電場的大量建設也已使得近海優質風資源地區逐漸緊張。深遠海空間資源開闊,旅游養殖等其他活動少,開發限制少,可以大規模建廠開發。

同時,伴隨著水深的增加,漂浮式風電的經濟性也逐漸凸顯出來。

現有的海風項目主要采用固定式基礎如單樁、導管架等。隨著水深增加,固定式海風建造安裝費用急劇上升,當水深超 60m 后,采用漂浮式技術明顯更經濟。因此,從經濟性的角度來看,海上風電正呈現出由淺到深、由固定式到漂浮式的變化趨勢。

固定式/漂浮式風電經濟性比較

資料來源:E&P

而這三大因素,也共同決定了未來風電的發展格局,將會是以漂浮式風電的形式走向深海、遠海,而截至目前,歐洲、東亞等地區早已開啟了漂浮式風電的探索。

在已投運/在建項目區域分布顯示,歐洲最早進入漂浮式領域,裝機規模為 339.8MW,占比達 53.7%;東亞市場中,日本對漂浮式技術探索較多,早期完成6個單機試驗項目后才開始進行小規模商業化示范項目,總規模為 37.8MW,占比6%;而中國漂浮式風電項目也于2021年啟動,首個海上漂浮式風電平臺即將于不久的未來投產。

目前,國內在漂浮式風電的探索上并不領先,但中國“十四五” 海風發展戰略為推動近海項目規模化開發、深遠海項目示范性開發,發布了眾多相關政策。

雖然國內短期可預計的浮式項目僅占全球規劃的 1.6%,但預計隨著“十五五”期間海風開發朝向深遠海,浮式項目有望規模化放量,中國浮式風電產業鏈也有望迎來黃金成長時期。

漂浮式風電海風項目區域分布資料來源:華創證券

2

深海浮式風電不一樣

技術的大幅變更,自然會催生出不同的產業鏈環節。

目前,海上風電主要是單樁風電,也就是固定式的風電,而漂浮式風電則是一個運動型的平臺,必須對現有固定式的控制策略進行優化,使風力渦輪機可以在接近最佳效率值的情況下運行,并通過減少疲勞載荷來保證其可靠性。

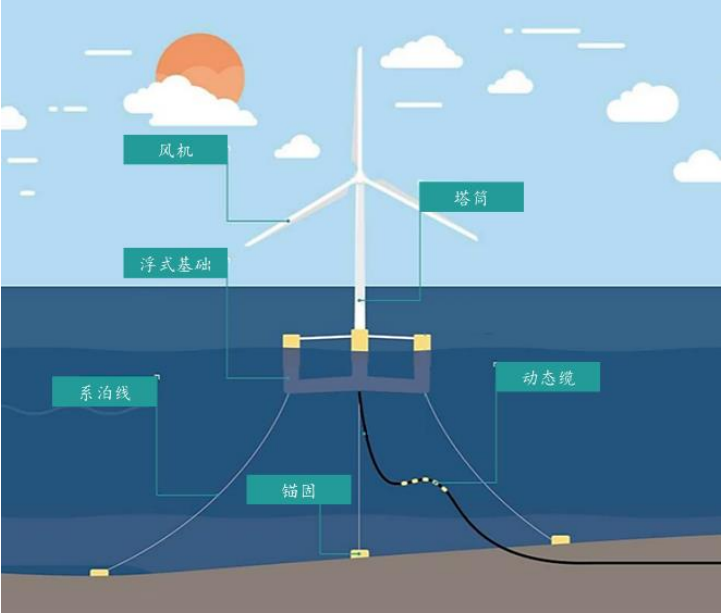

所以,較固定式風電來說,浮式風電在風電機組(風機+塔筒)、浮體系統(基礎+系泊+動態海纜系統)、安裝施工等環節均有著較大變化。

風電機組延續了大型化的發展趨勢,但也出現了許多不同的新型設計理念。

在漂浮式項目中,常規大型化風機同樣可應用于深遠海,但面臨工作環境的改變,進行了結構加強和控制策略的改進,多種更加適合遠海的創新性設計也逐漸出現:

首先是雙體漂浮式風機,2019年,由西班牙公司EnerOcean牽頭研制的一款新型漂浮式海上風力發電機進入使用階段,也成為了全球范圍內首個雙體漂浮式海上風機,有著容量大、易組裝、可隨風向調整、建設成本低等優點。

而在去年9月,我國風電龍頭企業明陽智能也發布了“藍色能動號”雙轉子漂浮式海上風電平臺,搭載兩臺明陽智能MySE8.3-180超緊湊半直驅海上風機,總容量可達16.6MW,也刷新了全球容量最大、重量最輕的雙轉子抗臺風漂浮式風機紀錄。

而在雙體漂浮式風機外,還有異型塔筒、單雙葉片等新型風機形式,分別有著成本低、安裝便利等眾多優勢。

但從總體來看,浮式風機創新結構設計體現了開發商在降本增效上所做的努力,但其并沒有多大的產業鏈更迭替換空間,只是屬于結構上的優化改進。

浮體系統作為浮式風機與固定式風機最大的不同之處,也有著最多的改變。

首先是為風機機組提供浮力和穩定性的鋼結構的浮式基礎,目前,主流的浮式基礎結構主要分為立柱式、半潛式、張力腿式以及駁船式四種。

資料來源:國盛證券研究所

其中,立柱式依靠將大部分重量放置于盡可能低的位置來降低整個系統的重心,進而獲得穩定性,具有結構簡單、垂向波浪激勵力小、穩定性較好等特點,但對工作水深有著更多地要求,通常需要大于100m水深。

而半潛式設計意在最大限度地減少暴露在水中的表面積,最大限度增加體積,垂直圓柱體的大小和距離決定了穩定性,有著風機通用性強、水動力性能好、適用范圍廣地優點。

張力腿式風機則是最新且技術風險最高的平臺基礎形式,通過多個張力腿的方法來保證整個風機的穩定性,具有平臺垂向運動性能優良的特點,但該結構往往需要豐富的制造、安裝相關經驗,在國內尚未推廣。

駁船式則借鑒了船的設計,主要平臺均浮在水面以上,兼具結構形式簡單、容易制造、穩性較好、部署靈活的特點,也是目前應用較多的復試基礎設計。

浮式基礎之下,便是由張緊器、系泊線和錨固等裝置組成,通過連接海床為浮式基礎提供定位作用的系泊系統了。

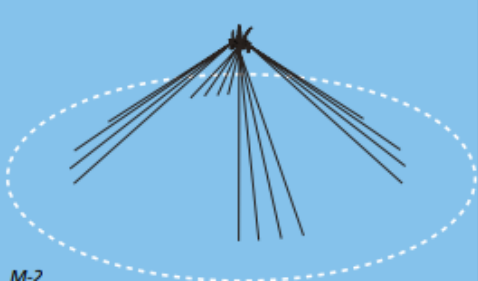

而系泊系統中最重要的部分莫過于系泊線,是連接浮式基礎和海床的關鍵構件,主要有懸鏈式、張緊式、張力腿式三種形成。

懸鏈線式

張緊式

張力腿式

而三種系泊也對應著不同的浮式基礎設計:半潛式、立柱式漂浮式風機常采用懸鏈式系泊,該類型系泊線為鋼鏈結構,鋼鏈因其具備制造成本低、工序簡單、強度高等優點,是目前使用最廣泛的系泊材料,但其占據海床空間較大,重量隨著水深增加而急劇增大。

而張緊式、張力腿式在重量與占據空間方面有一定改善,但從安裝角度來看,則更為復雜,所以截至目前,懸鏈式系泊為建設主流方案。

此外,在實際的建設中,也存在著許多優化降本的方案,例如國內,“引領號”及“扶搖號”均采用9點懸鏈式系泊方案,即三個立柱各有三條系泊纜,三條系泊纜共用同一個錨固基礎,通過共享的方法,大幅降低成本。

除系泊系統外,還有進行用電傳輸的動態海纜部分。

與固定式風機不同,漂浮式風機有著運動的空間,也決定了海纜將會被設計為可運動的狀態。此時,動態海纜不僅要承擔傳輸電力的作用、還要抵御各種環境載荷耦合所產生破壞的能力,因此在設計動態海纜結構時,要考慮各種載荷對海纜結構的影響。

而在風機本身結構之外,前往深遠海安裝施工也成為了產業鏈中必不可少的一部分。

漂浮式風機的大部分組件可于陸上建造組裝,安裝受窗口期影響很小,但浮體運輸、浮體吊裝、組裝、風機吊裝及系泊纜鋪設等部分必須于海上作業,并且對作業時的季節、天氣等各項因素有著極為嚴苛的要求,這也催生了對安裝船的需求,并對安裝船起吊能力、作業水深、可變載荷及甲板面積提出了更高的要求,供應缺口即將出現。

3

浮式風電機會花落誰家?

與浮式風電在結構上的變化相同,價值量大、技術含量高的環節自然也催生了相關公司成長、投資的機會。

首先,是由固定式風電到漂浮式風電改變中必須用到的系泊錨固系統,作為浮式風電的核心環節,系泊錨固系統能夠占到漂浮式海上風電樣機總造價的20%以上,是成本占比最高的環節之一。

而在國內錨鏈市場上最有話語權的公司是亞星錨鏈。其憑借著先進的技術、豐富的經驗、超高的市場份額,在即將到來漂浮式風電大潮,有望成為了該環節龍頭。

首先,公司有著遙遙領先同業競爭者的系泊鏈產品技術。

從2005年開始,公司陸續成功開發R3、R4、R5、R6 級別的海洋系泊鏈,從打破西方壟斷,逐漸成長為世界頂尖錨鏈企業,并擁有國家科技進步特等獎的榮譽。

資料來源:公司官網

而公司在技術突破的同時,也具有了國際標準制定能力,成為世界首家具備批量生產最高級別海洋系泊鏈能力的企業。由其主編的全球首個系泊鏈國際標準ISO20438《船舶與海洋技術——系泊鏈》正式出版發布,標志著中國企業在系泊鏈制造和技術研發上達到世界領先水平。

次之,亞星錨鏈在設備、工藝、材料等領域有著綜合競爭優勢。

系泊鏈每個生產工序都由相對獨立的設備完成,主要生產設備均為專用、大型裝置,針對部分大型、關鍵、技術含量和難度較大的生產設備,公司依靠自身技術獨立或聯合設計、獨立制造安裝,也成為了公司的護城河。

而工藝流程則依賴大量經驗積累,亞星錨鏈通過研制高等級系泊鏈,極大地受益于國家大工程和科技項目,而后來者再難以通過該方式享受紅利。

而在材料方面,系泊鏈用鋼需與鋼鐵企業聯合開發,過程極為復雜。而亞星錨鏈早在十五年前便與寶鋼簽訂了各類試制工作與技術推進的協議,也成為了世界首家獲得 R6 級系泊鏈鋼認證證書的企業。

最后,亞星錨鏈已經壟斷了國內漂浮式海風系泊鏈市場。

過去幾年錨鏈行業景氣度不高,龍頭企業ROE長期處于較低水平,而經歷了長期的清退階段后,只有亞星錨鏈這類絕對龍頭能提供長期、穩定、先進的錨鏈,也幾乎壟斷了國內漂浮式海上風電項目的系泊鏈,可以說用到了海風系泊鏈的地方,都有著亞星錨鏈的身影。

亞星錨鏈歷年加權ROE

資料來源:WIND,平安證券研究所

而盡管目前漂浮式海風項目仍然較少、對公司的業績貢獻仍然較小,但行業具有較大的成長爆發力與想象力,并且當前的時點更加類似于2018年前的固定式海風。而在未來,公司有望借助漂浮式風電的發展,迎來更大的成長空間。

而在彈性最大的系泊鏈之外,塔筒與浮體基礎在整個系統中的價值占比一定上最高的,以現在的漂浮式樣機來說,基礎的建造成本大概是1.5萬/噸,遠超以前的固定式基礎。即便預計在隨著規模化產業鏈的效益?撐之下,它的成本會降低,但永遠會占整個漂浮式建造成本的?頭。

這也給了天順風能、泰勝風能、大金重工等基礎系統企業成長的機會,但總的來說,雖未像亞星錨鏈一般擁有絕對的競爭優勢,但也有望借漂浮式風電行業的發展迎來企業的又一波加速。

4

寫在最后

時至今日,漂浮式風電正處于快速發展的道路,但在迎來巨大市場份額與廣闊的技術前景的同時,也面臨著一系列的挑戰。

如何能在度電成本最低的情況下建造能夠承受惡劣海上環境的風機?如何能在氣候惡劣的海上尋找有效的作業時機?隨著離岸距離的增加,怎樣保證定期的運營與維護?......這些都是擺在技術人員與整個產業面前的問題。

近十年來,我國的風電技術取得了顯著的進步,風電裝機容量和產能均位居世界首位,成為了當之無愧的風電第一大國。但在成為大國的同時,還存在著風機運行效率低、故障率高、可靠性差等問題,致使風能的實際利用率、風場盈利能力與預期還有很大差距。

而在這個陸基向海基轉移,近海向遠海發展的當口,我們這個風電大國也迎來了向風電強國躋身的彎道超車時機。

或許風電行業在走向深遠海時代的道路上注定坎坷,但在迎接重重挑戰的同時也必將催生更多機遇。總的來說,漂浮式風電的技術即將成熟并將在不久的未來迎來商用,而伴隨著相關需求的提升,整個行業也即將迎來高速新發展。

參考資料:

1.《全球錨鏈龍頭:船舶海工、漂浮式海上風電、礦用鏈“三箭齊發”》,浙商證券;

2.《漂浮式海風方興未艾,系泊鏈龍頭大展宏圖》,平安證券;

3.《漂浮式風電:全球規劃+投產加速,商業化進展有望加速推進》,天風證券;

4.《漂浮式海上風電專題研究:向深遠海進發!》,國金證券;

5.《風電邁向深遠海,漂浮式技術可期》,國盛證券;

6.《水深超100米,離岸距離超100公里!我國首個深遠海浮式風電平臺啟運》,每日風電;

7.《中國第一座深遠海浮式風電開裝,可抗17級臺風,全球加速開發》,環球零碳;

編者按:本文轉載自微信公眾號:奇偶派(ID:jioupai),作者:葉子

前瞻經濟學人

專注于中國各行業市場分析、未來發展趨勢等。掃一掃立即關注。