預見2024:《2024年中國基因編輯行業全景圖譜》(附市場現狀、競爭格局和發展趨勢)

行業主要上市公司:吉瑪基因(430601.NQ)、諾唯贊(688105.SH)、藥康生物(688046.SH)、南模生物(688256.SH)等

本文核心數據:產業鏈;基因編輯藥物研發情況;基因編輯區域競爭格局等

行業概況

——定義

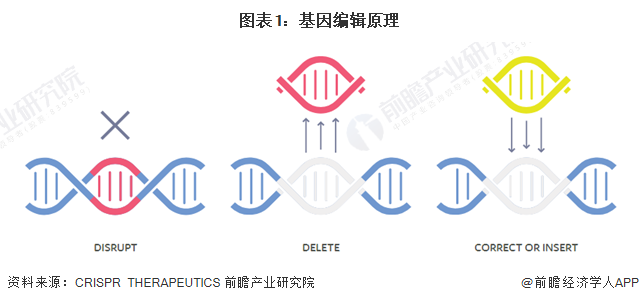

根據中國科技術語的定義,基因編輯(gene editing)是對生物體的基因組及其轉錄產物進行定點修飾或者修改,以改變目的基因或調控元件的序列、表達量或功能。根據《基因編輯治療原發性免疫缺陷病》(劉珊,2021),基因編輯是一種通過刪除、插入或替換基因組的某個片段或特定堿基使基因組發生特定變化的分子技術,目前廣泛用于生物學研究中。起初該技術通過產生DNA雙鏈斷裂(DNA double-strand breaks,DSB)激活非同源末端連接及同源定向修復等細胞內源性修復機制發揮作用。前者在斷裂位點隨機引入插入缺失,后者則以供體DNA為模板誘導可預測的基因表達。

——產業鏈剖析:產業鏈技術密度高

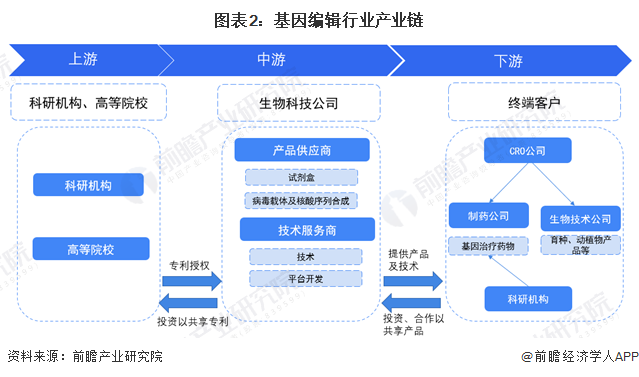

從產業鏈整體環節來看,不同于其他行業,基因編輯行業上游通常不是企業,而是科研機構、高等院校等研究團隊,這些研究團隊將專利授權給中游的生物科技公司,同時,生物科技公司通過對科研團隊投資以共享專利。中游的生物科技公司可分為兩大類,一類是基因編輯產品供應商,一類是基因編輯技術服務商,產品供應商指試劑盒、病毒載體及核酸序列合成等供應商,技術服務商通常提供相關的技術平臺。下游終端客戶主要包括CRO公司、制藥公司、生物技術公司、科研機構四大類。通常,生物科技公司為這些下游公司提供產品和技術,相應的,下游公司會對生物科技公司進行投資或與其合作以共享產品。

從參與者來看,上游科研機構、高等院校均為國內外頂級科研機構和大學,例如中科院生化交叉研究中心、哈佛大學、清華大學、北京大學等。中游企業中,產品供應商包括源井生物、信念醫藥、吉瑪基因、諾唯贊等,技術服務商包括集萃藥康、九天生物,南模生物、博雅輯因等。下游CRO公司包括賽業生物、博騰生物、冠科生物等,制藥公司包括芳拓生物、凌意生物、紐福斯等,生物技術公司包括先正達、舜豐生物等。

行業發展歷程:技術更新換代推動行業發展

從發展歷程來看,基因編輯行業起步于1973年,由于道德倫理以及監管限制等原因,早期基因編輯技術的探索領域、運用領域多集中在農業領域。在1996年,孟山都公司推出了第一批基因修飾農作物,2012年起,CRISPR技術被發現,到2015年CRISPR技術持續被論證,到2023年,CRISPR和Vertex完成了向FDA提交其產品exa-cel上市核準申請,其基因治療產品有望在2023年上市。

行業政策背景:技術與倫理兩頭抓

從政策發展來看,我國在二十世紀九十年代就認識到遺傳基因對于生物科學的重要性,以及其作為一個國家、人種的“數據庫”,需要較高的安全性和保密性。此后,開始加強我國對于基因研究的探索。2000年以來至今,我國政策端發布了較多規范性政策,總體立場為,支持行業發展,認同并支持基因編輯在醫療、農業領域的作用,但對于試驗中可能產生的風險采取相對保守的態度,同時,對于涉及到人類胚胎、人類本身的試驗,立場和態度則更加保守。

行業發展現狀

——基因編輯技術概述

截至2023年,主要的基因編輯技術可分為三種,分別為ZFN技術、TALEN技術、CRISPR/Cas9技術,其中,ZFN技術是相對較為早期的技術,這項技術自發現以來,長期處于被壟斷的情況。從打靶準確率來看,ZFN準確率通常在30%左右(《基因編輯技術的發展前景及倫理與監管問題探討》,趙欽軍,韓忠朝,2016),ZFN的識別結構域中存在前后序列的依賴效應,使得ZFN設計和篩選效率并不高。此外,由于ZFN的篩選和設計方面還存在較大的技術困難,且ZFN的脫靶切割會導致細胞毒性,因此ZFN暫無較大突破,其商業化潛力相比其他技術手段來講較低。TALEN技術相比ZFN技術來講,特異性有所提升,TALE蛋白與DNA堿基是一一對應的,并且對堿基的識別只由兩個氨基酸殘基決定,這相對于.ZFN的設計要簡單得多。但是在實際構建的過程中,TALE分子的模塊組裝和篩選過程較為復雜,需要大量的測序工作,因此商業化潛力也并不高。CRISPR/Cas9系統是一個天然存在于原核生物的RNA干擾系統,其介導的基因組編輯過程精確度較高,同時細胞毒性也有所降低,但是該技術也存在一定不足,即如果目標序列周圍不存在PAM(前間區序列臨近基序),則Cas9蛋白不能對任意序列進行切割,意思為,只有當目標序列周圍存在特定的標記物時,該技術才能得以實現。此外,該技術脫靶概率相比于前兩項技術而言更大。

——全球基因編輯市場概況

從全球市場規模來看,近年來,全球基因編輯市場規模快速增長,根據Allied Market Research以及Global Market Research統計,2021年至2022年,全球基因編輯行業市場規模由48.11億美元增長至54.12億美元,2022年同比增速為12.49%。總體來看,行業增速較快,市場規模仍有較大的增長空間。

從公司布局來看,CRISPR技術更受歡迎,在全球領先的基因編輯公司中,絕大部分均采用CRISPR技術,且可以看出,成立時間越靠近現在,采用CRISPR技術的公司越多。少數堅持走ZFN或TALEN等技術路線的公司多是出于難以放棄技術壟斷優勢以及對于不同技術的看法與主流市場不盡相同,例如,Cellectis公司的Sourdive認為,當進行大量基因剪切或修飾時,CRISPR會導致非目標點的切除,產生脫靶的現象。因此,在大規模基因編輯應用中,CRISPR的效率低于TALEN。TALEN的高精確度在工業生產中更具有優勢。如果在生產中使用CRISPR技術,則需要檢查每個細胞以確證是否脫靶。這是一項極其復雜繁瑣的工作。因此目前CRISPR更適用于前期篩選,而非工業生產。

——基因編輯應用情況

基因編輯技術主要應用于農業、疾病治療領域,其中,在農業中的應用主要為作物育種與畜禽品種改良,在疾病治療領域中,主要是通過相關醫藥的研發以達到對患者的治療目的。

具體來看,基因編輯技術在農業中的應用時間較早,主要是由于在農業領域中,監管環境相對寬松,且不涉及倫理道德層面的風險,因此,農業領域基因編輯技術已進入產業化應用階段,已成功應用于煙草、水稻、小麥等作物的高產量高抗性新品種的選育,以及抗致命性病毒的豬,產含生長因子牛奶的牛等經濟性畜禽品種改良。而在疾病治療領域,基因編輯技術也展現出了較大的應用潛力。我國在基因編輯技術應用于生物醫藥研發和疾病治療中開展了大量研究,先后在生殖、遺傳性疾病、癌癥、艾滋病等疾病的治療中獲得了重要突破,并首次將CRISPR技術應用于人類胚胎的基因編輯,成功修復了人類胚胎中導致β型地中海貧血的基因。同時,在修正人類胚胎中的致病點突變試驗中,我國也取得了一定的成果。

——基因編輯藥物研發情況

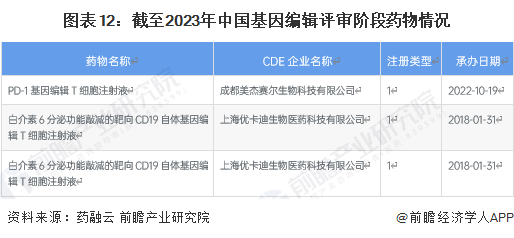

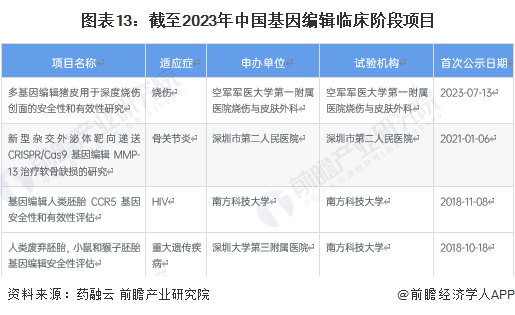

根據藥融云數據,截至2023年,我國基因編輯藥物研發情況包括3款評審中的藥物以及4項臨床試驗階段的項目。其中,評審階段的藥物分別為PD-1基因編輯T細胞注射液、白介素6分泌功能敲減的靶向CD19自體基因編輯T細胞注射液、白介素6分泌功能敲減的靶向CD19自體基因編輯T細胞注射液,處于臨床試驗階段的項目分別為多基因編輯豬皮用于深度燒傷創面的安全性和有效性研究、新型雜交外泌體靶向遞送CRISPR/Cas9基因編輯MMP-13治療軟骨缺損的研究、基因編輯人類胚胎CCR5基因安全性和有效性評估、人類廢棄胚胎,小鼠和猴子胚胎基因編輯安全性評估。

行業競爭格局

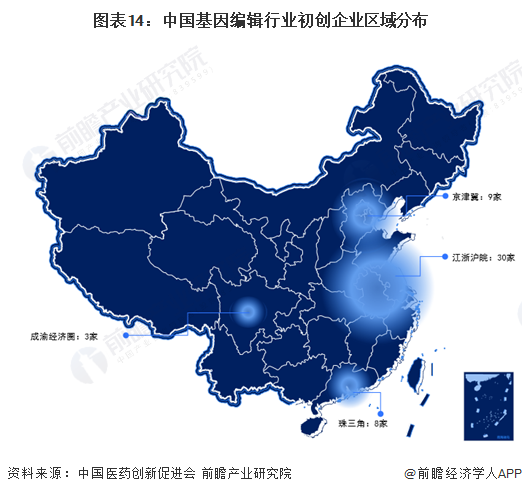

從競爭格局來看,我國基因編輯行業正處于發展前期,初創企業較多。從相關初創企業的空間分布來看,根據中國醫藥創新促進會,我國50大基因編輯初創企業主要分布在江浙滬皖地區,其次,京津冀、大灣區、成渝經濟圈有少量分布。

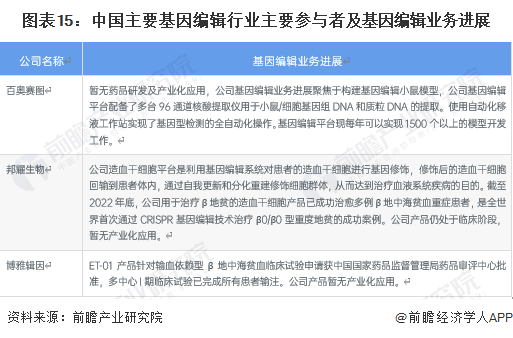

從公司綜合實力以及科研水平情況來看,我國基因編輯行業中的領頭公司包括邦耀生物、百奧賽圖、博雅基因等。截至2023年,我國基因編輯行業仍然屬于藍海行業,行業發展潛力較大。

行業發展趨勢分析

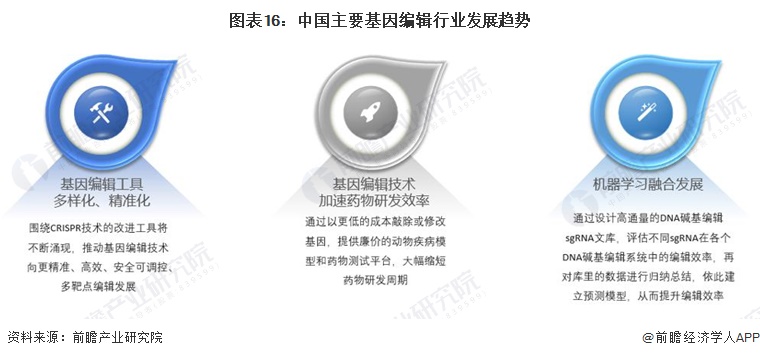

結合基因編輯行業下游需求、行業技術手段更新需求以及行業熱門技術發展方向等多方面因素考慮,未來,我國基因編輯行業的發展趨勢主要體現在基因編輯工具多樣化、精準化發展;基因編輯技術加速藥物研發效率以及機器學習與基因編輯融合發展三大方向。具體分析如下圖所示:

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國基因修飾行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究報告、產業規劃、園區規劃、產業招商、產業圖譜、智慧招商系統、行業地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規劃等解決方案。如需轉載引用本篇文章內容,請注明資料來源(前瞻產業研究院)。

更多深度行業分析盡在【前瞻經濟學人APP】,還可以與500+經濟學家/資深行業研究員交流互動。

前瞻產業研究院 - 深度報告 REPORTS

本報告利用前瞻產業研究院整理長期對基因修飾行業市場跟蹤搜集的市場數據,全面而準確的為您從行業的整體高度來架構分析體系。報告從當前基因修飾行業的宏觀景氣狀況出發...

如在招股說明書、公司年度報告中引用本篇文章數據,請聯系前瞻產業研究院,聯系電話:400-068-7188。

前瞻經濟學人

專注于中國各行業市場分析、未來發展趨勢等。掃一掃立即關注。