2018年多晶硅行業產業鏈及發展趨勢 制備新技術不斷進步【組圖】

多晶硅位于光伏產業鏈上游,目前多晶硅制備已經形成較為完整的產業鏈。改良西門子法是制備多晶硅應用最多的方法,高技術成熟度、高安全性、高產品質量打造改良西門子法核心優勢。我國多晶硅產業幾經沉浮,目前多晶硅產量已經連續六年位居全球首位,各種制備新技術不斷進步。

多晶硅位于光伏產業鏈上游,資金和技術壁壘較高

多晶硅材料是以金屬硅為原料經一系列的物理化學反應提純后達到一定純度的非金屬材料。按純度要求及用途不同,我國將多晶硅分為太陽能級硅(6N)和電子級硅(11N),太陽能級硅主要用于太陽能電的生產制造,而電子級多晶硅作為主要的半導體電子材料,廣泛應用于電子信息領域。目前而言,隨著光伏產業的迅猛發展,太陽能電池對多晶硅的需求量的增長速度遠高于半導體多晶硅的發展。

多晶硅制備的上游環節為原材料和制備設備,以大自然中存在的硅料為原材料,通過物理法和化學法將硅料提純制備為多晶硅和單晶硅;中游為多晶硅制備環節,通過鑄錠、剖錠、多線切割等方法將多晶硅原料制成多晶硅片,從而進行實際應用。下游環節為多晶硅的應用領域,目前在太陽能光伏和集成電路中應用較多。

多晶硅制備由1865年美國杜邦公司發明的鋅還原法拉開序幕,1930-1959年,四氯化硅氫還原法(貝爾法)、三氯氫硅熱分解法(倍西內法)、硅烷熱分解法與改良西門子法相繼出現。其中由德國瓦克公司在西門子法基礎上形成的改良西門子法仍為當今多晶硅企業主要制備工藝。美國聯合碳化物公司(UCC)于1981額年成功開發出流化床法多晶硅生產工藝,并于1987年由美國乙基公司實現首次工業化生產。多晶硅制備需要較為龐大的資金購買設備,技術水平要求較高,因此進入門檻較大。

改良西門子法為主流工藝,高產品質量是核心優勢

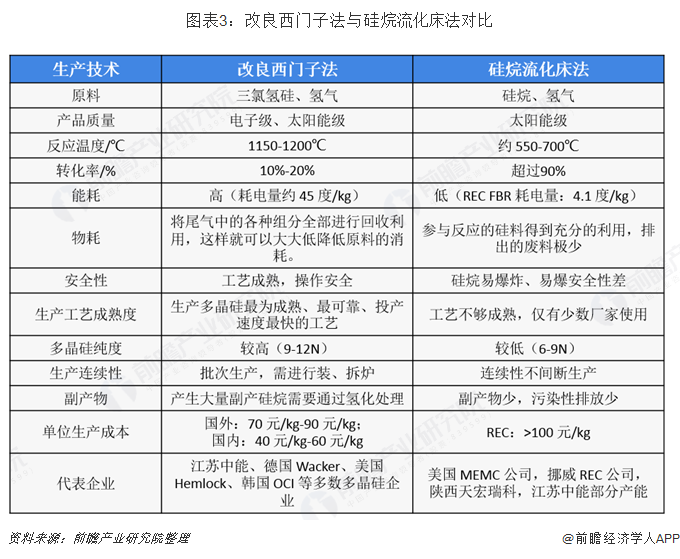

流化床法是一種以硅烷為反應原料的化學提純法,是在改良西門子法工業化生產多晶硅二十多年后開發的新一代生產工藝,主要目的是降低多晶硅的生產能耗和成本。流化床法主要優勢為轉化率高、能耗低、可連續生產、副產物污染小,但由于安全性較差、爐壁沉積、流態化控制、產品純度控制等問題尚未實現大規模應用,目前僅有美國MEMC和挪威REC等少數廠家使用。

高技術成熟度、高安全性、高產品質量打造改良西門子法核心優勢。自1955年開發成功后,西門子法已經經歷了超過60年的持續改良,技術成熟度非常高。改良西門子法在安全性上遠超硅烷法,短期內其生產成本也低于硅烷法。此外,改良西門子法能夠生產9N-11N的高純度多晶硅,兼容太陽能級和電子級產品生產。綜合來看,在其他技術沒有重大突破的前提下,改良西門子法有望在較長時間內保持其競爭優勢。

中國多晶硅產量居全球首位,制備新技術不斷進步

新中國成立后近40年里,由于發達國家的技術封鎖和市場壟斷,我國多晶硅行業發展緩慢,全國多晶硅年產量不到世界總年產量的0.5%。直到2005年,我國首條300噸/年多晶硅產業化示范線建成,標志著多晶硅規模化生產技術體系的形成,打破了國外多年的技術封鎖。而四川新光年產千噸多晶硅產線2007年的投產,則標志著我國邁入了千噸級生產技術。

2009年國發38號文將多晶硅列為6大產能過剩行業之一,加之國外傾銷壓制和信貸緊縮三重致命利空疊加使我國多晶硅產業陷入泥潭。2013年10月國發892號文將多晶硅從產能過剩行業中摘除,我國多晶硅產業迎來黃金發展期,到2018年連續六年多晶硅產量位居全球首位,2018年全球產量占比達57.81%。

目前多種提升多晶硅制備效率的新技術正在研發進程中,其中由日本德山研發的氣液沉積法(VLD)是目前最具有應用化前景的技術之一。日本德山在馬來西亞的6000MT/年的VLD法多晶硅裝置與2013年建成,但因產品質量問題未實現規模化生產。區域熔化提純法根據熔化的晶體在再結晶過程中因雜質在固相和液相中的濃度不同而達到提純的目的,REC公司已于2006年在新工廠開始使用該方法。另外,碳熱還原反應法、鋁熱還原法尚處于實驗室階段,較短時間內不具備產業化前景。

更多數據及分析請參考前瞻產業研究院《中國新材料行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》

更多深度行業分析盡在【前瞻經濟學人APP】,還可以與500+經濟學家/資深行業研究員交流互動。

前瞻產業研究院 - 深度報告 REPORTS

本報告前瞻性、適時性地對新材料行業的發展背景、供需情況、市場規模、競爭格局等行業現狀進行分析,并結合多年來新材料行業發展軌跡及實踐經驗,對新材料行業未來的發展...

如在招股說明書、公司年度報告中引用本篇文章數據,請聯系前瞻產業研究院,聯系電話:400-068-7188。

前瞻經濟學人

專注于中國各行業市場分析、未來發展趨勢等。掃一掃立即關注。