-

邀請演講2018年4月,銀川市出臺《關于推進建筑垃圾資源化利用工作的實施意見》。今后,銀川市建筑垃圾資源化利用項目將采用建設-運營-移交(BOT)方式運作。按照最高不超過30年的政策規定向項目公司授予特許經營權,并按標準(32.8元/噸)給予處置補貼,通過智能管控促進建筑垃圾資源化利用。

銀川將加快建筑垃圾智能管控系統建設工作,通過加強對建筑垃圾收運處置全過程監督、控制,實現"源頭看得見、運輸有定位、終端有計量、查處有證據"與網上供需信息調劑功能,確保在全市范圍內實現建筑垃圾的全過程監管,著力解決建筑垃圾運輸帶泥上路、拋灑嚴重、偷倒亂倒、行車安全等問題,有效解決建筑垃圾帶來的環境問題。下文將對我國建筑垃圾處理行業的發展現狀作出分析。

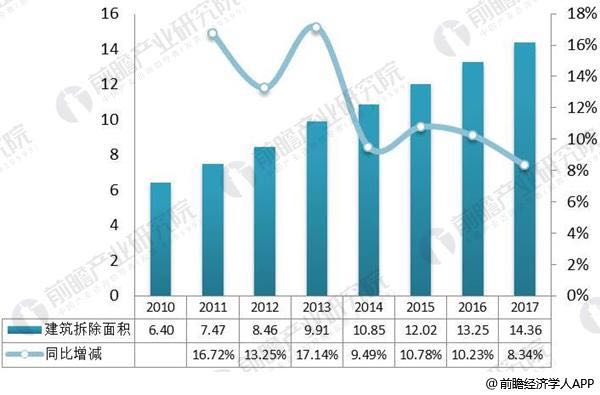

一、建筑拆除面積持續增長帶動垃圾產量增長

隨著我國城鎮化水平的不斷提高,城市面積規模不斷擴張,舊有城區的拆遷改造與新城區的土地一級開發等使得我國過去10年的建筑拆遷面積也保持較快的增長速度。據前瞻產業研究院監測數據顯示,2017年,我國建筑拆除面積已經達到14.36億平方米左右的規模,同比增長8.34%。

圖表1:2010-2017年我國建筑拆除面積及同比增速(單位:億平方米,%)

資料來源:前瞻產業研究院整理

據統計得知,舊建筑拆除產生的建筑垃圾單位面積產出系數為906.7-1335.5千克/平方米,前瞻保守取值1.0噸/平方米。以此測算出,2017年我國建筑拆除過程中的建筑垃圾產量為14.36億噸左右,同比增長8.34%。

圖表2:2010-2017年我國建筑拆除垃圾產量及同比增速(單位:億噸,%)

資料來源:前瞻產業研究院整理

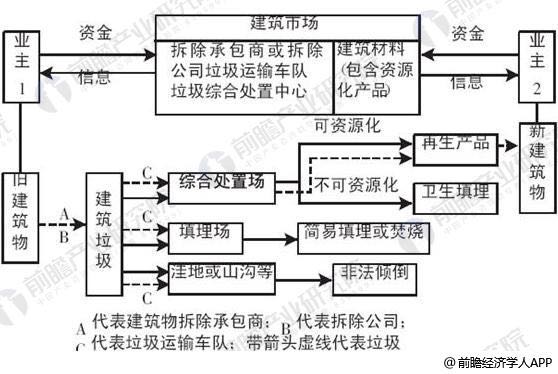

二、建筑垃圾資源化供應鏈模型

建筑垃圾資源化是一個系統工程,從垃圾源頭控制到末端管理的整個過程涉及到多個主體,如建筑物拆除承包商、建筑垃圾運輸車隊、垃圾填埋場以及垃圾資源化中心等。前瞻從供應鏈管理的角度出發,以重慶市建筑垃圾管理為例,通過對建筑垃圾處置利用參與主體間的信息流、材料流和資金流的定性考查,構建建筑垃圾供應鏈模型,如下圖所示。

圖表3:建筑拆除建筑垃圾供應鏈模型

資料來源:前瞻產業研究院整理

材料流:舊建筑物被拆除后,部分金屬等有價值的廢舊材料被直接回收,其他廢舊材料(如廢混凝土)被運往填埋場直接填埋,或者運往垃圾綜合處置中心,一些具有潛在價值的廢舊材料被資源化再生利用,加工成建筑產品,并在建筑市場上銷售,從而進入建筑物施工過程,構成工程實體。

資金流:舊建筑物的業主從市場上選擇拆除承包商或拆除公司,支付拆除費用;拆除承包商或拆除公司選擇合適的垃圾運輸車隊運輸拆除垃圾,而垃圾運輸車隊根據拆除承包商或拆除公司支付的運輸費金額選擇垃圾的去向(填埋場或綜合處置中心);被資源化的建筑垃圾變成建筑產品流入市場,新建筑物的業主通過市場交易獲得資源化再生產品。

信息流:舊建筑物的業主通過建筑市場獲取拆除承包商或拆除公司的相關信息,然后選擇合適的拆除企業;拆除承包商、拆除公司和垃圾運輸車隊也通過市場獲取各自信息;新建筑物的業主通過建筑市場了解垃圾資源化產品的性能、價格等信息,決定是否采購再生產品。

三、建筑垃圾資源化現有利用率低

歐美發達國家對建筑垃圾的利用率在95%以上,早在1988年,東京的建筑垃圾再利用率就達到了56%。在日本很多地區,建筑垃圾再利用率已達100%。美國每年有1億噸廢棄混凝土被加工成骨料用于工程建設,其中,68%的再生骨料被用于道路基礎建設,6%被用于攪拌混凝土,9%被用于攪拌瀝青混凝土,3%被用于邊坡防護,7%被用于回填基坑,7%被用在其他地方。

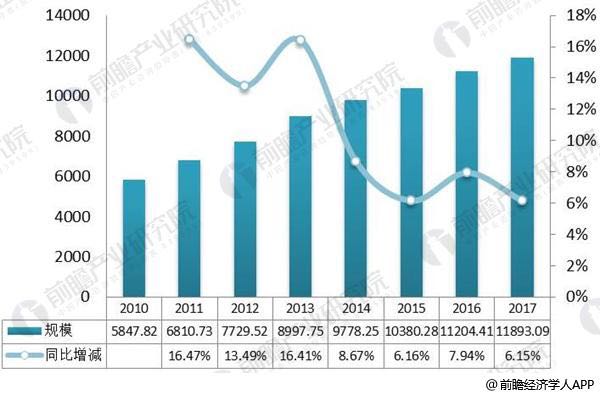

而我國建筑垃圾資源化回收再利用程度較低。2017年我國產生建筑垃圾23.79億噸,其中進行資源化利用的僅為11893萬噸,利用率僅為5%左右。

圖表4:2010-2017年我國建筑垃圾資源化再利用規模(單位:萬噸,%)

資料來源:前瞻產業研究院整理

借助互聯網的興起,中國建筑垃圾資源化產業技術創新戰略聯盟的一體化項目已經開始4.0模式的設想與研究,"十三五"時期,大中城市建筑垃圾資源化利用率有望達到60%,其他城市有望達到30%。

掃一掃

下載《前瞻經濟學人APP》進行提問

與資深行業研究員/經濟學家互動交流讓您成為更懂行業的人