平安好醫(yī)生易帥背后的靈魂之問

圖源:攝圖網(wǎng)

作者|林藥師 來源|醫(yī)曜(ID:yiyao-jinduan006)

出任平安好醫(yī)生CEO三年半后,方蔚豪離開了這一崗位。

10月18日,平安好醫(yī)生發(fā)布公告:方蔚豪因個人原因,辭任公司董事會主席、執(zhí)行董事、CEO等職務,將調(diào)至平安集團其他崗位,而接替方蔚豪的則是平安集團的“潛力新星”李斗。

但在易帥背后,卻是平安好醫(yī)生市值的持續(xù)縮水。方蔚豪剛接任CEO的時候,平安好醫(yī)生股價正處于百元之上的歷史高位,反觀如今股價卻僅約17 港元左右,公司市值蒸發(fā)接近九成。很多人將過往三年視作平安好醫(yī)生的轉(zhuǎn)型期,而對于轉(zhuǎn)型的結(jié)果,顯然投資者已經(jīng)“用腳投票”。

曾幾何時,互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療是資本市場的絕對風口,平安集團對于聚焦遠程醫(yī)療的平安好醫(yī)生有著極高的預期,這也是為何平安集團會選擇在2020年換掉創(chuàng)始人“互聯(lián)網(wǎng)大牛”王濤的原因。現(xiàn)階段低迷的股價絕對是難以達到集團預期的,繼而推動公司進行二度易帥。

進入“3.0時代”后,平安好醫(yī)生怎樣做才能扭轉(zhuǎn)頹勢呢?作為公司第三任CEO的李斗又將面臨怎樣的挑戰(zhàn)呢?

01方蔚豪的三年成績單

作為平安好醫(yī)生首位“平安系”話事人,方蔚豪的表現(xiàn)達到預期了嗎?從最終的股價表現(xiàn)看,答案是顯而易見的:對于投資者而言,平安好醫(yī)生的這次轉(zhuǎn)型甚至可以用“悲慘”形容。

從一開始,方蔚豪其實就是帶著任務走馬上任的,那就是竭力降本增效,尋求盈利機會。

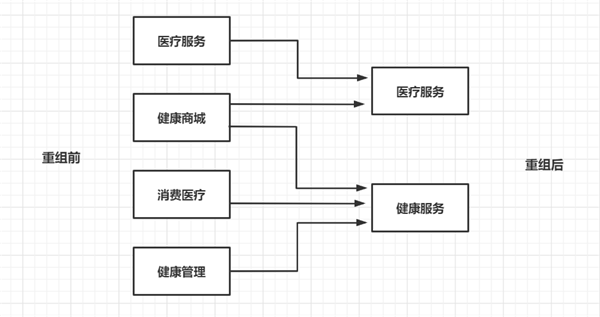

早在王濤時期,平安好醫(yī)生有著清晰的四條業(yè)務主線,分別是醫(yī)療服務、健康商城、消費醫(yī)療和健康管理。醫(yī)療服務充當平安好醫(yī)生的核心流量入口,憑借 AI 輔助+自有醫(yī)療團隊,積累沉淀用戶;健康商城則是公司主要的變現(xiàn)手段,依托于電商邏輯,實現(xiàn)營收規(guī)模的攀升;消費醫(yī)療則以體檢為抓手,開拓 B 端市場;健康管理作為賦能業(yè)務,為其他業(yè)務提供相應的支持。

依托于“線上診療”的遠程診療服務,以此積累種子用戶,然后通過三條輔助業(yè)務線尋求變現(xiàn)機會。從本質(zhì)而言,這是一種典型的互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)模式,整體商業(yè)閉環(huán)是能夠跑通的,只不過必須依托于大量的流程扶持。

互聯(lián)網(wǎng)高舉高打的商業(yè)模式,前期往往需要大量的資本投入,必須在積累足夠多的種子用戶后,才能依靠后續(xù)轉(zhuǎn)化逐漸覆蓋前期投入的成本。所以在運營的中前期,公司都將處于入不敷出、持續(xù)虧損的狀態(tài)。

盡管平安好醫(yī)生的互聯(lián)網(wǎng)模式可以不斷實現(xiàn)規(guī)模擴張,但卻遲遲無法讓背后資方平安集團看到盈利希望,最終導致資方與創(chuàng)業(yè)團隊分道揚鑣。

以后視角視角考量,平安集團當時的做法是可以理解的。畢竟集團背后坐擁龐大的金融保險用戶群,這完全可以充當平安好醫(yī)生天然的流量池,向集團靠攏或?qū)⒊蔀楣窘当驹鲂У年P鍵,而方蔚豪正是實際業(yè)務的操盤手。

然而,故事的走向卻是另外一個結(jié)局。暫且不論改革的過程,僅就結(jié)果而言,平安好醫(yī)生不僅沒有實現(xiàn)預期中的盈利,反而營收規(guī)模也開始接連下降,既失去了增長預期,又沒有達成盈利的目標。

圖:平安好醫(yī)生歷史業(yè)績,來源:錦緞研究院

圖:平安好醫(yī)生歷史業(yè)績,來源:錦緞研究院

不過從落地執(zhí)行層面考量,方蔚豪還是切實完成了集團規(guī)劃的,至于效果不盡如人意,這恐怕也不是他一人所能決定的。

全面集團化后,平安好醫(yī)生逐漸拋棄了互聯(lián)網(wǎng)平臺思維,轉(zhuǎn)而更加聚焦專注于集團“賦能”。具體來看,方蔚豪將醫(yī)療服務和藥品相關的健康商城業(yè)務合并成為醫(yī)療業(yè)務,其他業(yè)務合并成為健康業(yè)務。重組之后公司業(yè)務線更加清晰,核心定位逐漸向汲取集團內(nèi)部流量轉(zhuǎn)變,弱化“好醫(yī)生”概念,并將APP改名“平安健康”。

圖:平安好醫(yī)生業(yè)務重組一覽,來源:錦緞研究院

圖:平安好醫(yī)生業(yè)務重組一覽,來源:錦緞研究院

轉(zhuǎn)型結(jié)果難稱滿意,但讓方蔚豪一人背鍋實則也有失公允。畢竟出現(xiàn)這樣的局面,最核心的原因還是在于互聯(lián)網(wǎng)平臺思維與集團工具思維之間的不匹配。

高舉高打的互聯(lián)網(wǎng)模式,要么全面跑通,要么徹底失敗,是沒有中間形態(tài)的。由未全面跑通的互聯(lián)網(wǎng)平臺模式切換至集團賦能模式,不僅會造成之前用戶體驗的割裂,同時也對轉(zhuǎn)化效率提出了極高的要求,效果欠佳實則是一種必然。

02平臺還是工具?

低迷的股價之下,寄托平安集團對平安好醫(yī)生重新崛起的預期,接任者李斗可謂壓力重重。

不同于方蔚豪平安老將的角色定位,47歲的李斗是平安集團內(nèi)部的“希望之星”。雖然李斗在2020年才加入平安集團,但卻直接“空降”成為平安人壽董事長特別助理。在當時,他直接匯報的對象并不是平安人壽董事長丁當,而是平安集團首席保險業(yè)務執(zhí)行官陸敏,足以見得集團對于李斗的重視。

加入平安之前,李斗曾任瑪氏箭牌糖果(中國)有限公司中國區(qū)需求總經(jīng)理職務。瑪氏是全球著名的糖果公司,綠箭、士力架、益達、德芙都是它的旗下品牌。在快消行業(yè)浸染多年的李斗無疑擁有豐富的營銷經(jīng)驗,這也是其有別于傳統(tǒng)平安系高管的最大優(yōu)勢。

基于此前平安人壽的“實習”經(jīng)歷,李斗積累了較為豐富的金融、保險從業(yè)經(jīng)驗,當時他從無到有建立平安人壽居家養(yǎng)老團隊,并取得了不俗的銷售成果。顯而易見,平安集團是希望李斗可以將之前的成功經(jīng)驗復制到平安好醫(yī)生來的。

不過,即使李斗能力卓凡,但他卻依然需要面對平安好醫(yī)生發(fā)展路線的抉擇。放眼當下,陷于互聯(lián)網(wǎng)平臺思維與集團工具思維之間的平安好醫(yī)生,其即將面臨的困難可能遠比從頭構建一個團隊更加困難。如果無法理順這兩種迥然不同的發(fā)展路徑,那么甚至會造成業(yè)績進一步失衡的局面。

是否繼續(xù)貫徹集團化的既定目標,這將是擺在李斗面前的靈魂之問。

目前,平安好醫(yī)生的業(yè)績已經(jīng)體現(xiàn)出對于工具化戰(zhàn)略的不適應,整體營收規(guī)模的持續(xù)回落就是一個明顯的預警信號。但這種不適應到底是暫時的還是長久的,目前還沒有人能夠給出答案。

更為關鍵的是,平安好醫(yī)生還是一家上市公司,其背后有著眾多曾經(jīng)看多互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療這種平臺模式的投資人,如何向他們解釋清楚平安好醫(yī)生未來發(fā)展思路的轉(zhuǎn)變,這絕非是一件容易的事情。在方蔚豪任期中,顯然他就沒有很好地向投資者解釋清楚這個問題,最終也導致了市值的劇烈縮水。

如果繼續(xù)貫徹集團化思維,那么平安好醫(yī)生或許最終可以實現(xiàn)盈利,但扮演的也就是一個集團流量變現(xiàn)出口的角色,徹底完成工具化。介時平安好醫(yī)生將與互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療平臺的定位愈發(fā)遙遠,其估值邏輯也完全是另外一套體系,遠不及互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療平臺那樣耀眼。

平安好醫(yī)生未來的發(fā)展核心,并不在于誰是最終操盤手,而是到底走怎樣的發(fā)展路線。工具化與平臺化是兩條完全不同的發(fā)展路徑:工具化路徑費用低,可估值也低;平臺化路徑花費大,但想象空間也大。對于一家公司而言,依靠工具化實現(xiàn)的盈利,是無法享受到平臺化的估值水平的。

模糊不清的路線選擇,映射出平安集團內(nèi)部管理的矛盾。對于平安好醫(yī)生來說,找準自己的發(fā)展定位,這才重新獲得市場肯定的基礎。

編者按:本文轉(zhuǎn)載自微信公眾號:醫(yī)曜(ID:yiyao-jinduan006),作者:林藥師

前瞻經(jīng)濟學人

專注于中國各行業(yè)市場分析、未來發(fā)展趨勢等。掃一掃立即關注。