預見2019:《2019年中國智能制造產業全景圖譜》(附產業布局、市場規模、發展趨勢)

據《2018中國智能制造報告》顯示,目前我國智能制造發展取得了明顯成效,進入高速成長期。中國智能制造進入成長期主要體現在三方面:首先,中國工業企業數字化能力素質提升,為未來制造系統的分析預測和自適應奠定基礎。第二、財務效益方面,智能制造對企業的利潤貢獻率明顯提升。第三、典型應用方面,中國已成為工業機器人第一消費大國,需求增長強勁。

智能制造產業簡介

根據2016年12月8日工業和信息化部和財政部發布的《智能制造發展規劃(2016-2020年)》的定義,智能制造(Intelligent Manufacturing,IM)是基于新一代信息通信技術與先進制造技術深度融合,貫穿于設計、生產、管理、服務等制造活動的各個環節,具有自感知、自學習、自決策、自執行、自適應等功能的新型生產方式。

智能制造源于人工智能的研究。一般認為智能是知識和智力的總和,前者是智能的基礎,后者是指獲取和運用知識求解的能力。智能制造應當包含智能制造技術和智能制造系統,智能制造系統不僅能夠在實踐中不斷地充實知識庫,而且還具有自主學習功能,還有搜集與理解環境信息和自身的信息,并進行分析判斷和規劃自身行為的能力。

智能制造產業鏈涵蓋感知層、網絡層、執行層和應用層四個層次,其中感知層主要包括傳感器、RFID、機器視覺等領域,網絡層主要實現信息傳輸與處理,主要包括云計算、大數據、智能芯片、工業以太網等技術領域,執行層主要為智能制造終端集成產品,包括機器人、數控機床、3D打印設備等。應用層主要為智能生產線。

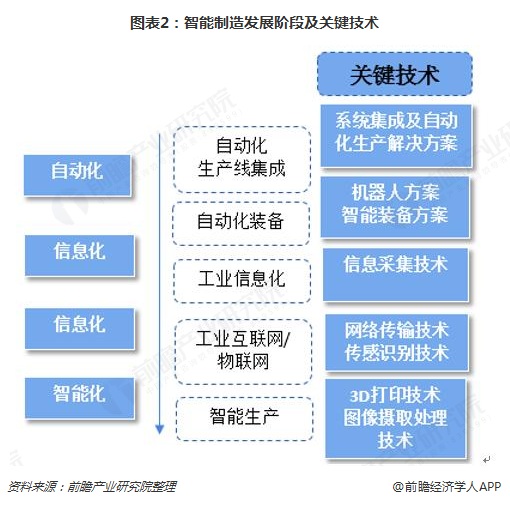

智能制造發展需經歷自動化、信息化、互聯化、智能化四個階段,分別為自動化(淘汰、改造低自動化水平的設備,制造高自動化水平的智能裝備)、信息化(產品、服務由物理到信息網絡,智能化元件參與提高產品信息處理能力)、互聯化(建設工廠物聯網、服務網、數據網、工廠間互聯網,裝備實現集成)、智能化(通過傳感器和機器視覺等技術實現智能監控、決策)。

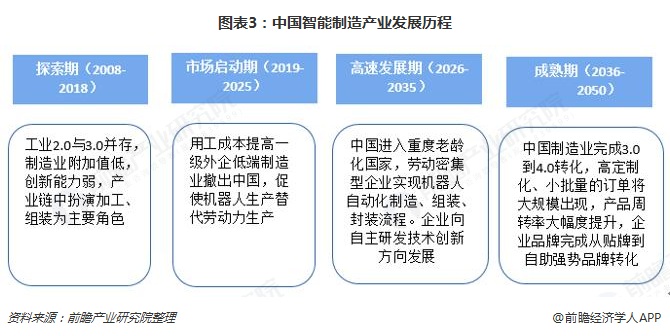

中國工業雖然是制造業大國,但是區域技術發展不平衡,信息化水平發展參差不齊,標準化程度低,處于工業2.0(電氣化)、3.0(數字化)并存階段,大部分行業的制造企業都處在走好2.0邁向3.0的階段。未來隨著人工成本的攀升及低端制造業轉移,中國制造業將被動進入大規模機器生產階段,尤其勞動密集型企業。

政策持續助推產業快速發展,各細分領域競爭激烈

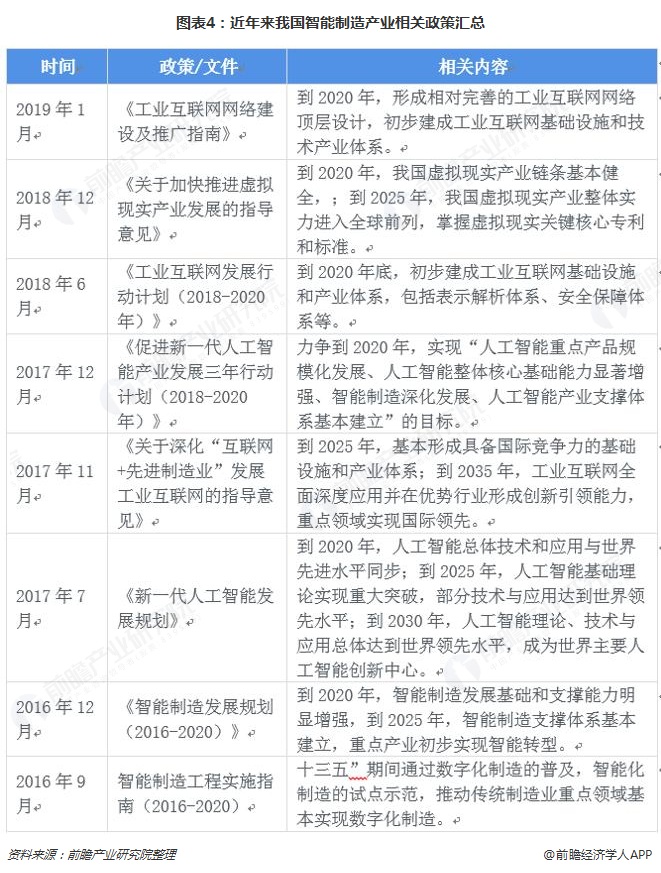

隨著第四次工業革命的到來,智能制造成為驅動制造業發展核心動力。為引導制造業升級,近年來,我國相繼發布了《工業互聯網發展行動計劃(2018-2020年)、《促進新一代人工智能產業發展三年行動計劃(2018-2020年)》、《工業互聯網網絡建設及推廣指南》等。2016年12月,國家發布《智能制造發展規劃(2016-2020)》,指出到2020年智能制造發展基礎和支撐能力明顯增強;到2025年,智能制造支撐體系基本建立,重點產業初步實現智能轉型。

在國家政策推動,制造業技術轉型升級等背景下,中國智能制造產業發展迅速,對產業發展和分工格局帶來深刻影響。數據顯示,2017年中國智能制造行業產值規模為15150億元,增長率為22.6%,伴隨著技術的逐漸完善,應用產業的不斷拓展,產值規模將持續增長。前瞻預測2018年全年,我國智能制造業產值規模約為16867億元,同比增長11.3%。

我國智能制造產業細分領域可分為3D打印、智能裝備、工業軟件、通信技術、工業物聯網。

智能制造產業呈現“東強西弱”態勢

自2015年46個首批國家級智能制造試點示范項目公布實施之后,2016年、2017年、2018年工信部分別公布了63個、97個、99個智能制造試點示范項目。工信部的智能制造試點示范項目評選政策促進了智能制造技術再各行業的應用,起到了示范作用。從2018年智能制造示范項目的區域分布來看,截至2018年,華東地區智能制造試點示范項目數量最多,達到136個,占據了全國45%的數量;其次是華北地區,智能制造試點示范項目數量為38個,占全國的12%。

從區域分布來看,我國智能制造示范企業主要集中在北京、山東等為核心的環渤海地區,以上海、江蘇、浙江等為核心的長三角地區,以廣東為核心的珠三角地區,以四川、河南、安徽為核心的中西部地區,初步形成了“四大區域”集聚發展的良好格局。截至2018年,華東地區智能制造試點示范項目數量最多,達到136個,占據了全國45%的數量;其次是華北地區,智能制造試點示范項目數量為38個,占全國的12%。

從總體上來看,中國智能制造呈現“東強西弱”發展態勢。以山東、江蘇、浙江、廣東等為代表的東部沿海城市,經濟實力雄厚、科技資源豐富,智能制造發展相對較快,大型制造企業已基本實現從機械化向自動化的轉型,在推動企業從數字化向軟件化、網絡化、智能化升級方面處于國內領先水平。而以四川、陜西、甘肅等為代表的中西地區工業化水平相對較低,制造企業普遍處于從機械化向自動化升級的階段,智能制造發展及普及水平低于東部沿海地區。

在智能制造領域,近年來發展最受矚目的莫過于工業機器人,工業機器人作為推動制造業轉型升級的重要力量,目前已廣泛應用于汽車及汽車零部件制造業、機械加工行業、電子電氣行業、橡膠及塑料工業、食品工業、木材與家具制造業等領域。我國工業機器人市場發展較快,約占全球市場份額三分之一,是全球第一大工業機器人應用市場。2017年,我國工業機器人保持高速增長,工業機器人市場規模約為42.2億美元,工業機器人銷售量為14.8萬臺。當前,我國生產制造智能化改造升級的需求日益凸顯,工業機器人的市場需求依然旺盛。前瞻測算,2018年全年我國工業機器人銷量將超過15萬臺,市場規模達到62.3億美元。

我國的工業機器人產業起步較晚,但發展迅速。在過去的三年時間里,我國已成為全球第一大工業機器人市場,機器人逐漸成為提升我國整體競爭力的重要領域。大量優秀的工業機器人企業涌現,以新松、埃斯頓為代表的企業為我國機器人行業的發展不斷添火加薪。

企業智能制造升級面臨雙重困境,管理與制造模式需同步升級

目前,我國智能制造業雖然發展迅速,但是關于我國企業智能制造業升級依然面臨雙重困境。一方面,由于國內租金、人工成本等生產要素價格上升,勞動密集型產業及代加工為主企業向越南、緬甸、印度等市場遷移,另一方面,美國、歐洲發達國家提出“再工業化”戰略引導高端制造業回流國內。

中國雖然是制造大國,但是面臨資源、技術環境剛性約束強,產品質量不高,創新力和競爭力不足,產業結構不合理等問題。中國制造業大部分企業仍處于工業2.0階段,部分企業向3.0邁進,智能制造仍處于初級階段。

中國智能制造產業升級需要協調制造業數字化、網絡化、智能化、精益化的發展,實現制造模式和管理模式同步升級。根據這一原則,中國智能制造業不僅需要實現智能裝備、智能工廠替代傳統生產方式,同時也要求建立先進的管理理念,運用數字化、智能化系統工具來提升管理水平,實現精益高效生產。綜合分析制造業先進的制造理念和制造技術,精益生產、自動化、信息化是制造業升級改造過程中的3大支撐技術。

以上數據來源參考前瞻產業研究院發布的《智能制造行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

更多深度行業分析盡在【前瞻經濟學人APP】,還可以與500+經濟學家/資深行業研究員交流互動。

圖:12::中國智能制造升級路徑

前瞻產業研究院 - 深度報告 REPORTS

本報告前瞻性、適時性地對智能制造行業的發展背景、市場規模、競爭格局等行業現狀進行分析,并結合多年來智能制造行業發展軌跡及實踐經驗,對智能制造行業未來的發展前景...

如在招股說明書、公司年度報告中引用本篇文章數據,請聯系前瞻產業研究院,聯系電話:400-068-7188。

前瞻經濟學人

專注于中國各行業市場分析、未來發展趨勢等。掃一掃立即關注。