2018年煉化行業發展現狀與市場趨勢分析 結構性產能過剩嚴重【組圖】

結構性產能過剩嚴重

石油作為世界第一大能源,除了用于生產更加清潔的汽油、柴油、航空煤油外,還用于生產烯烴、芳烴等基礎有機化工原料,并逐漸與新材料、新能源實現深度融合,進一步拓展煉化行業發展空間。

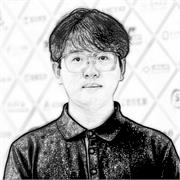

伴隨著我國石油消費的增長,近年來我國煉油產能迅速擴張。根據中石油經研院數據,2018年,我國總煉能達8.31億噸/年,全年新增產能3390萬噸/年,其中國內三大石油公司新增能力1240萬噸/年,余下新增產能均來自于民營企業和地方煉廠,民營煉化巨頭恒力石化新增2000萬噸/年。

由于恒力石化在大連長興島建成我國首家2000萬噸級別煉油企業,打破了我國之前國企主導、民營緊跟的煉油格局。數據顯示,2018年,中石油、中石化分別占25.45%、32.25%,民營企業占比則達33.54%,高于中石油、中石化。

雖然我國煉油能力持續上升,煉能不斷提高,但整體上我國當前的煉油產能是屬于過剩,主要表現在結構性產能的過剩,即一次加工能力過剩、煉能區域分布不均、煉廠平均規模較小等特點。

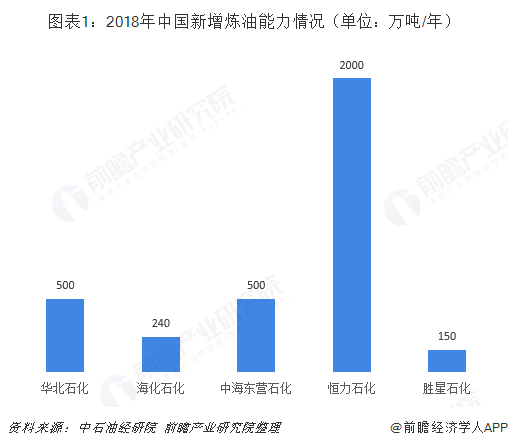

具體來看,2018年,我國原油一次加工能力達8.3億噸,但全年原油加工量僅6億噸,產能過剩現象較為嚴重。

區域分布方面,我國煉能主要集中在華北地區,2017年擁有2.7億噸產能,全國占比35%;此外,東北、華南、華東也是屬于煉油集中地,三個地區煉能占比分別為16%、16%、13%。上述四大地區合計占比達80%,呈現明顯的區域性分布。

煉廠規模方面,2018年,我國煉廠平均煉能僅412萬噸,遠低于世界煉廠759萬噸的平均規模,且國內只有19家煉化一體化企業,總產能約2.3萬噸。煉油裝置規模較小直接導致我國現階段煉廠的單位能耗水平較低,且各煉廠技術水平參差不齊——標準油單位能耗低于8.5kg/噸的產能僅占總產能的21%,煉油總能耗過大,落后產能依舊嚴重,具有先進技術水平的產能相對較少,從而變相提高我國煉廠生產成本。

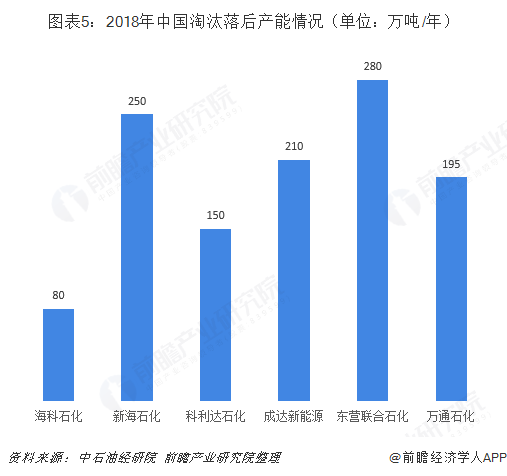

針對國內煉油產能局面,我國已經加快淘汰落后產能。2018年,我國總共淘汰落后產能1165萬噸/年,淘汰的產能主要集中于山東地煉。

一體化成必然趨勢

面對煉油產能過剩、化工產能不足的結構性矛盾,我國煉化結構轉型升級的首要方向是從燃料型煉油向燃料/化工型煉油轉變,通過提升產品附加值來拓展燃料型煉廠的發展空間,以此推動產業轉型升級。

燃料型煉廠轉型可通過新建乙烯裂解裝置、芳烴聯合裝置等,多生產三烯、三苯等基礎有機化工原料;也可對現有煉油裝置挖潛增效,多產化工原料,例如利用催化裂化多產丙烯,催化重整多產芳烴,以及加氫裂化向化工型轉變,多產裂解原料和重整原料或者多產航煤等。

其次,煉化生產向安全清潔綠色高效生產轉型,是企業實現可持續發展的需要。我國密集出臺了一系列安全環保法規,監管日趨嚴格,行業發展約束增大,我國煉化行業必須積極應對,合法合規經營,同時要繼續加大安全環保、節能降耗等方面的資金投入,例如應用更先進的環保技術,提高企業環保指標等。

最后,一體化是煉化行業發展的必然趨勢。煉化一體化,就是集上游煉化到下游產品生產、銷售于一體,其核心是實現工廠流程和總體布局的整體化與最優化,其最大的優勢就是能有效整合資源,提升企業的整體效益水平。在國內煉油產能過剩、競爭加劇的大格局下,未來我國煉化領域將朝著一體化、規模化、集群化的方向發展,而我國一體化程度低、受原料及成品油價格波動影響較大的小型燃料型煉廠將逐步被淘汰,行業整體集中度和競爭力將大幅提高。

以上數據及分析均來自于前瞻產業研究院《中國煉化一體化發展模式與項目可行性分析報告》。

更多深度行業分析盡在【前瞻經濟學人APP】,還可以與500+經濟學家/資深行業研究員交流互動。

前瞻產業研究院 - 深度報告 REPORTS

本報告前瞻性、適時性地對煉化一體化行業的發展背景、供需情況、市場規模、競爭格局等行業現狀進行分析,并結合多年來煉化一體化行業發展軌跡及實踐經驗,對煉化一體化行...

如在招股說明書、公司年度報告中引用本篇文章數據,請聯系前瞻產業研究院,聯系電話:400-068-7188。

前瞻經濟學人

專注于中國各行業市場分析、未來發展趨勢等。掃一掃立即關注。