2018年臨空經濟發展模式分析 園區發展模式助力臨空經濟建設【組圖】

我國臨空經濟目前出現多種發展模式,其中物流帶動、產業集群、及園區發展模式發展亮眼。園區為內引外聯、對外開放和招商引資、產業集群發展的平臺,實現臨空經濟區內產業的調整和布局的優化,助力臨空經濟建設。

根據前瞻產業研究院發布的《2018-2023年中國臨空經濟發展模式與投資戰略規劃分析報告》分類,當前我國臨空經濟發展模式主要有航空帶動模式、物流帶動模式、產業鏈推動模式、產業集群模式與園區發展模式等5種。

圖表1:臨空經濟發展模式

資料來源:前瞻產業研究院整理

模式一:航空帶動模式

航空產業包括航空運輸服務業和航空工業,其中航空運輸服務業主要以航空公司為核心的航空運輸服務產業鏈,航空工業主要指的是研發、制造、銷售及維修于一體的完整航空制造產業鏈。

航空工業是一個投入產出比很高的行業,美國等航空工業發達國家投入產出比可以達到1:20。先進航空產品附加值高,發達國家鼓勵和促進航空業的發展;而通常的國際經驗也說明,一個航空項目發展10年后會給當地帶來的效益是:產出比為1:80,技術轉移比為1:6,就業帶動比為1:12。航空運輸服務業對臨空經濟區的經濟發展業有著非常明顯的作用。北京首都機場的擴建和運輸樞紐地位的確立,吸引了大量的航空公司入駐,航空服務鏈條上的其他企業會隨之發展,進而加大對航空運輸的要求,激發航空工業的發展潛力,并帶動臨空經濟區的整體發展。

圖表2:航空帶動模式

資料來源:前瞻產業研究院整理

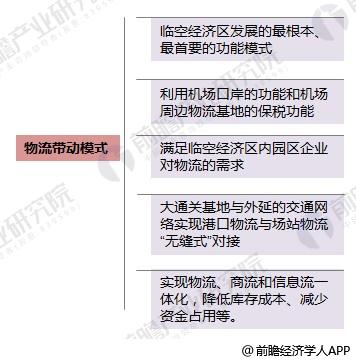

模式二:物流帶動模式

物流業作為臨空經濟發展的重要內容,其對臨空經濟的發展意義重大。臨空經濟區內的以航空物流業是為核心,將公路、鐵路、海洋、集裝箱運輸等運輸方式結合,形成集運輸、倉儲、包裝、流通加工、航空貨運大通關信息處理等的現代化空港物流。目前,空港物流業在臨空經濟區發展的模式就是利用機場口岸的功能和機場周邊物流基地的保稅功能,滿足臨空經濟區內園區企業對物流的需求,實現港區聯動推動臨空經濟的發展。例如,上海虹橋區依托虹橋機場的口岸功能建成的國內首家物流的大通關模式,深圳機場高起點規劃建設的航空物流園區,北京臨空經濟區的現代物流產業,以空港物流基地、北京李橋物流保稅區、空港保稅物流中心(s型)及航空貨運大通關基地為主與臨空經濟區內園區企業聯動實現現代物流的臨空經濟的快速發展。

近日,國家發展改革委、民航局正式批復設立西安臨空經濟示范區,示范區位于西咸新區空港新城,面積144.1平方公里,這是西北地區首個國家級臨空經濟示范區。阿里巴巴、順豐、圓通、京東、韻達等一批國內物流巨頭紛紛搶灘陜西物流市場,作為中國中部的陜西,正在物流行業中起到越來越重要的作用。

圖表3:物流帶動模式

資料來源:前瞻產業研究院整理

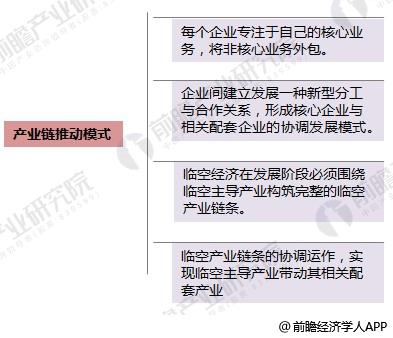

模式三:產業鏈推動模式

隨著產品生命周期不斷縮短,消費需求日益多樣化和復雜化,許多產業部門尤其是高新技術產業,均不同程度地采用了以柔性技術和柔性組織為特點的生產方式,以提高對市場的變化反應能力。在柔性生產方式下,每個企業專注于自己的核心業務,將非核心業務外包。

柔性生產方式的應用,要求企業間建立與發展一種新型的分工與合作,形成核心企業與相關配套企業的協調發展模式,也就要求臨空經濟在發展階段必須圍繞臨空主導產業構筑完整的臨空產業鏈條,并且通過臨空產業鏈條的協調運作,實現以臨空主導產業帶動其相關配套產業的發展模式。

圖表4:產業鏈推動模式

資料來源:前瞻產業研究院整理

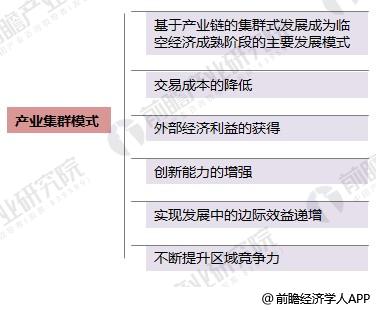

模式四:產業集群模式

隨著機場規模的擴大和樞紐地位的加強,越來越多的航空公司在機場的空港區內以及空港區附近設立分公司等機構,不僅極大地增加了對飛機導航、客貨運輸、地面運輸、客貨代理、航材航油供應等航空運輸服務的需求,而且也加大了對飛機發動機及飛機零部件等的需求、以及對飛機發動機飛機零部件維修的需求。國際大型飛機制造商和航材供應商紛紛在機場周圍設立航空零部件支援中心、技術服務中心、和各類航空培訓中心,從而逐漸引發航空制造及維修業向機場聚集,并與航空運輸業共同發展成為臨空經濟的航空產業集群。同時,隨著臨空經濟的發展,原有的臨空產業鏈得到進一步的延伸與拓展,企業間專業化分工與協作的增強促使網絡型企業組織結構出現,這種基于產業鏈的臨空產業集群是全球工業分工和區域協作的必然結果。

圖表5:產業集群模式

資料來源:前瞻產業研究院整理

模式五:園區發展模式

臨空經濟區的園區通過加速產業集聚,促進“低、散、小”企業的集約化進程,形成專業信息、專業人才、資本等要素的聚集,實現臨空經濟區內重點產業集群的培育。當前,國際產業正向中國轉移,擴大招商引資、提高開放合作水平是必要的前提。園區成了內引外聯、對外開放和招商引資、產業集群發展的平臺。在對園區企業引進和管理的時候,實現臨空經濟區內產業的調整和布局的優化。

同時的臨空經濟的園區發展模式還可以產生市場競爭優勢,在園區內大量企業的集聚,使得企業具有更強的新陳代謝能力,對外部的刺激反應更靈敏,迅速將市場需求信息或者新技術轉化成產品或服務并推向市場,形成專精優勢的國際競爭力。給臨空經濟區域帶來品牌形象效應,讓園區內企業共享無形的優勢資源。

圖表6:園區發展模式

資料來源:前瞻產業研究院整理

更多深度行業分析盡在【前瞻經濟學人APP】,還可以與500+經濟學家/資深行業研究員交流互動。

前瞻產業研究院 - 深度報告 REPORTS

報告主要分析了臨空經濟發展的國際經驗及啟示;中國臨空經濟發展基礎行業分析;中國臨空經濟發展現狀與趨勢展望;中國臨空經濟發展模式與案例分析;中國重點臨空經濟區運...

如在招股說明書、公司年度報告中引用本篇文章數據,請聯系前瞻產業研究院,聯系電話:400-068-7188。

前瞻經濟學人

專注于中國各行業市場分析、未來發展趨勢等。掃一掃立即關注。