第十一屆文博會即將來臨 成交額有望突破3000億元

一、第十一屆文博會將于5月14至18日舉辦

為期五天的第十一屆文博會將在深圳市會展中心舉辦,主辦方表示,目前第十一屆文博會的招商工作已全面完成,參展數量達到了2286家,報名參會的海外參展商數量達到了18542名,創下了歷史新高。本屆文博會認定了61家分會場,比第十屆的54家增加了7家,分會場遍布深圳,涵蓋了文化產業的各個主要的領域。

從各界文博會的交易額來看,呈快速增長的趨勢。第十屆文博會的交易額達到了2325.15億元,較第九屆增長了39.65%。從第十一屆文博會參展數量、海外參展商數量、以及分會場的數量來看,均高于第十屆文博會,床下了歷史新高。前瞻產業研究院預測,第十一屆文博會交易額有望突破3000億元,增長率有望達到30%以上。

圖表1: 第十屆至第十一屆文博會的交易額及增長率(單位:億元,%)

資料來源:前瞻產業研究院整理

二、我國文化產業競爭力優勢

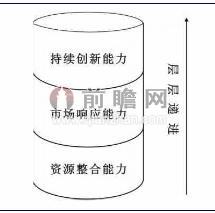

前瞻產業研究院發布的《2015-2020年中國文化產業發展前景預測與產業鏈投資機會分析報告》認為,文化產業核心競爭力的構成要素幾乎涉及文化產業經營和管理的各方面,是一組能力的集合體。文化產業的核心競爭力,一方面需要在長期發展過程中不斷學習、創造和積累,另一方面也需要能夠保持相對長期的穩定。總之,文化產業核心競爭力應是一種能夠為企業帶來長期穩定的可觀的社會效益和經濟效益的能力。前瞻認為,這種能力主要表現為資源整合能力、市場響應能力以及持續創新能力。

圖表2:文化產業核心競爭力構成要素之間的關系

資料來源:前瞻產業研究院整理

我國文化產業的競爭優勢主要表現在以下幾個方面:

(1)文化資源豐富。自1987年世界遺產委員會第11屆會議批準中國的故宮等6處遺產列入《世界遺產名錄》至2012年7月,中國已有43處自然文化遺址及自然景觀列入《世界遺產名錄》,位列世界第三。其中文化遺產30項,自然遺產9項,文化和自然雙重遺產4項。

(2)市場空間巨大。隨著收入的增長,中國家庭的恩格爾系數將繼續下降。國際經驗顯示,在這一階段,人們對文化產品和服務的消費需求將呈快速增長態勢。到2020年,按實際需求測算,中國城鄉實際文化消費將達到29460億元,如果按照恩格爾系數與文化需求的關系計算,文化需求將達到29460億元,而文化產業的供給與需求的缺口將達到12940億元。國際需求方面,隨著中國的和平崛起和綜合國力的不斷提升,中國文化的國際影響力和感召力與日俱增,國際市場對中國文化產品的需求也會大幅增加。同時,隨著中國文化產業不斷發展壯大、國際競爭力不斷提高,文化產品的出口將大幅度增加。

(3)政府大力支持。近年來,我國出臺多個涉及文化產業的政策性文件,包括財稅、金融、準入、土地等多方面優惠的措施,扶持文化產業發展。“十七屆六中全會”召開后,文化產業更是被提到將在2020年發展成為我國支柱性產業的目標,對文化產業發展的支持的財稅政策迎來密集發布期。

三、我國文化產業競爭力提升建議

雖然我國文化產業具有以上三個方面的優勢,但也具有產業發展不成熟、產業發展質量不高、產業投資主體單一、文化貿易渠道窄,手段單一等劣勢。前瞻產業研究院認為,要提升我國文化產業競爭力需重點關注以下幾個方面:

(一)培養高素質的文化經營隊伍

國際經驗表明,發展文化產業,需要有一大批高素質的文化創作、生產和經營人才。這些人才不僅需要對文化和經濟、管理有相當的造詣,更需要對文化產業這一特殊產業類型的特點、發展脈絡有自己的理解,同時對文化產業下的不同行業領域也要有深刻的認識,在與消費者的互動中,不斷產生優秀的創意,真正把文化產業變成一種"以創意為中心"的經濟。

(二)發展公共類和藝術類文化產業

吸收社會各界的力量,增加多種渠道,發展需要較多資金扶持的公共類和藝術類文化產業。通過立法,鼓勵個人和企業贊助文化事業,建立各種文化基金會。為了激勵資助者的熱情,基金會可以用捐贈者或企業的名字命名,同時政府對贊助的企業和個人還可給予相應的優惠政策,以引導贊助的投向。

(三)弱化行政管理,加強法制經濟管理

在管理體制上,我國應實行從辦文化到管文化,從行政管理為主到法制管理為主的轉型。政府部門應逐步退出對文化產業的計劃行政式管理,改為以法律、經濟等間接方式為調控的主要手段,工作重點從微觀的具體操作轉向宏觀的產業規劃和調控。

(四)促進文化產業規模化與專業化發展

鼓勵規模化經營和專業化協作,以促進資產、人才、技術等要素的合理組合,形成以優秀人才、高新技術、名牌產品、高效益經營單位為龍頭,以資產為紐帶,跨地區、跨部門、跨所有制乃至跨國經營的大型文化企業集團。

| 相關推薦 |

文化產業行業報告 文化產業行業報告

最新行業動態,解密市場盈利點,把握行業競爭主動權 詳細>> |

| 小微文化企業的數量已占總數80%以上 |

| 財政部下發50億元文化產業發展專項資金 |

| 中國文化產業處于探索期發展前景廣闊 |

如在招股說明書、公司年度報告中引用本篇文章數據,請聯系前瞻產業研究院,聯系電話:400-068-7188。

前瞻經濟學人

專注于中國各行業市場分析、未來發展趨勢等。掃一掃立即關注。